Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

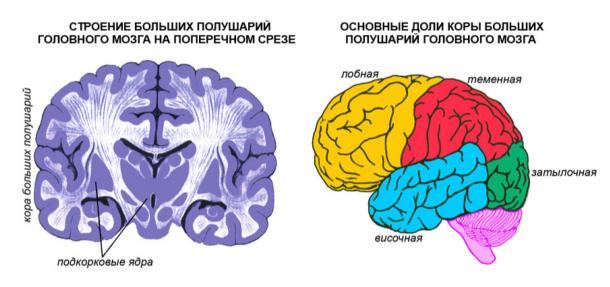

Если до уровня среднего мозга головной мозг является единым стволом, то, начиная со среднего мозга, происходит его разделение на две симметричные половины.

Передний мозг состоит из двух полушарий (правого и левого) , соединённых мозолистым телом . Нижняя поверхность полушарий называется основанием мозга .

Развитые большие полушария мозга у человека покрывают весь средний и промежуточный мозг.

Такие психические функции, как память, речь, мышление, творческие процессы, личностные качества связаны именно с большими полушариями мозга. Функции левого и правого полушарий неравнозначны. Правое полушарие отвечает за образное мышление, левое - за абстрактное. При повреждениях левого полушария нарушается речь человека.

Серое вещество образует кору головного мозга .

Белое вещество

образует проводящие пути полушарий. В белом веществе рассеяны ядра серого вещества (подкорковые структуры).

Деятельность всех органов человека контролируется корой больших полушарий. Кора больших полушарий головного мозга

- это тонкий слой серого вещества (тел нейронов), толщиной всего несколько миллиметров, покрывающий весь передний мозг. Площадь поверхности коры составляет около 2000-2500 см² (это связано с наличием большого количества борозд и извилин). Кора обеспечивает связь организма с внешней средой, является материальной основой психической деятельности человека.

Глубокие борозды делят каждое полушарие на 4 доли: лобную, теменную, височную и затылочную . Между бороздами расположены складки коры полушарий - извилины .

Наибольшего развития у человека достигают лобные доли

, отделённые от теменных долей глубокой центральной бороздой. Их масса составляет около 50% массы головного мозга.

В лобные доли приходит информация обо всех ощущениях. Здесь происходит её суммарный анализ и создаётся целостное представление об образе. Поэтому эту зону коры называют ассоциативной , именно с ней связана способность к обучению. Если лобная кора разрушена, то не возникает ассоциаций между видом предмета и его названием, между изображением буквы и звуком, который она обозначает. Обучение становится невозможным.

В височных долях расположены слуховые центры, а также центры вкуса и обоняния.

В затылочной доле расположены зрительные центры.

В коре больших полушарий различают следующие чувствительные и двигательные зоны

:

– двигательная зона расположена в передней центральной извилине лобной доли;

– зона кожно-мышечной чувствительности расположена в задней центральной извилине теменной доли;

– зрительная зона расположена в затылочной доле;

– слуховая зона расположена в височной доле;

– центры обоняния и вкуса находятся на внутренних поверхностях височных и лобных долей.

Височная доля коры больших полушарий выполняет много разнообразных функций. Одна из них - это слух , обеспечиваемый переработкой и восприятием звуковых сигналов. Другая функция - переработка вестибулярной информации . В височной доле обнаружено несколько зрительных областей , т.е. здесь осуществляются высшие этапы переработки зрительной информации . Например, нижняя височная извилина принимает участие в распознавании лиц . Кроме того, через височную долю проходит петля Мейера , так что повреждение этой доли может задевать эту часть зрительной лучистости . В ее задней области находятся некоторые речевые центры Вернике , поэтому при повреждении височной доли доминантного (в отношении речи) полушария может страдать речь .

Медиальная часть этой доли относится к лимбической системе , участвующей в эмоциональном поведении и управлении автономной (вегетативной) нервной системой . Гиппокампальная формация ассоциируется с научением и памятью .

15. Затылочная доля, локализация функций.

Зрительная проекционная область – расположена в затылочных долях, на внутренней поверхности полушарий, по краям и в глубине шпорной борозды. В каждом полушарии представлены противоположные поля зрения обоих глаз, причем область, расположенная над шпорной бороздой, соответствует нижним, а область под ней – верхним квадрантам полей зрения.

Затылочная доля. Центр зрительного анализатора располагается в затылочной доле (поля 17, 18, 19). Поле 17 является проекционной зрительной зоной, поля 18 и 19 обеспечивают хранение и распознавание зрительных образов, зрительную ориентацию в непривычной обстановке. На границе височной, затылочной и теменной долей располагается центр анализатора письменной речи (поле 39), который тесно связан с центром Вернике височной доли, с центром зрительного анализатора затылочной доли, а также с центрами теменной доли. Центр чтения обеспечивает распознавание и хранение образов письменной речи. Данные о локализации функций получены либо в результате раздражения различных отделов коры в эксперименте, либо в результате анализа нарушений, возникающих вследствие поражения тех или иных участков коры. Оба эти подхода могут лишь указывать на участие определенных корковых зон в тех или иных механизмах, но вовсе не означают их строгой специализации, однозначной связи со строго определенными функциями. В неврологической клинике, помимо признаков поражения участков коры больших полушарий, встречаются симптомы раздражения отдельных ее областей. Кроме того, в детском возрасте наблюдаются явления задержанного или нарушенного развития корковых функций, что в значительной степени видоизменяет «классическую» симптоматику. Существование разных функциональных типов корковой деятельности обусловливает различную симптоматику корковых поражений. Анализ этой симптоматики позволяет выявить характер поражения и его локализацию. В зависимости от типов корковой деятельности можно среди корковых поражений различить нарушения гнозиса и праксиса на разных уровнях интеграции; речевые нарушения ввиду их практической важности; расстройства регуляции целенаправленности, целеустремленности нейрофизиологических функций. При каждом виде расстройств могут нарушаться и механизмы памяти, участвующей в данной функциональной системе. Кроме того, возможны более тотальные нарушения памяти. (Помимо относительно локальных корковых симптомов, в клинике наблюдаются и более диффузные, проявляющиеся прежде всего в интеллектуальной недостаточности и в нарушениях поведения. Оба эти расстройства имеют особое значение в детской психиатрии, хотя по существу многие варианты таких нарушений можно считать пограничными между неврологией, психиатрией и педиатрией. Исследование корковых функций в детском возрасте имеет ряд отличий от исследования других отделов нервной системы. Важно установить контакт с ребенком, поддерживать непринужденный тон беседы с ним. Поскольку многие диагностические задания, предъявляемые ребенку, весьма сложны, нужно стремиться, чтобы он не только понял задание, но и заинтересовался им. Иногда при обследовании чрезмерно отвлекаемых, моторно расторможенных или умственно отсталых детей приходится прилагать много терпения и изобретательности, .чтобы выявить имеющиеся отклонения. Во многих случаях анализу корковых функций ребенка помогают сообщения родителей о его поведении дома, в школе, школьная характеристика. При исследовании корковых функций важное значение имеет психологический эксперимент, суть которого заключается в предъявлении стандартизированных целенаправленных заданий. Отдельные психологические методики позволяют оценивать определенные стороны психической деятельности изолированно, другие - более комплексно. В их число входят и так называемые личностные тесты.

16. Стриарный синдром - симптомокомплекс поражения полосатого тела.

Включает следующие основные признаки: 1. гиперкинезы в проксимальных отделах конечностей; 2. гипермимию; 3. избыточность реактивных и выразительных движений; 4. усиленную жестикуляцию; 5. избыточность движений мышц языка и лица; 6. гипотонию или изменчивость мышечного тонуса с напряжением мускулатуры во время движений и последующем её расслаблении. Наиболее часто это расстройство возникает в результате повреждения скорлупы (putamen).

При поражении стриарной системы возникает дистонически- гиперкинетический синдром, обусловленный дефицитом тормозящего влияния стриатума на нижележащие двигательные центры, вследствие чего развиваются мышечная гипотония и избыточные непроизвольные движения (гиперкинезы).

Гиперкинезы - автоматические, чрезмерные движения, в которых участвуют отдельные части тела и конечности. Они возникают непроизвольно, исчезают во сне и усиливаются при произвольных движениях и волнении.

Атетоз - медленные, червеобразные, вычурные движения в дистальных отделах конечностей (в кистях и стопах) [рис. 4.3]. Атетоз в мышцах лица сопровождается выпячиванием губ, перекашиванием рта, гримасничаньем, прищелкиванием языком. Обычно атетоз связывают с поражением крупных клеток стриарной системы. Характерным его признаком является образование преходящих контрактур (spasmus mobilis), которые придают кисти и пальцам своеобразное положение.

Баллизм, гемибаллизм - крупные, размашистые, «бросковые» движения конечностей. Чаще всего баллизм затрагивает мышцы рук, вызывая движение в виде взмаха крыла птицы. Насильственные движения при гемибаллизме производятся с большой силой, их трудно прекратить. Возникновение гемибаллизма связывают с поражением льюисова тела, расположенного под зрительным бугром.

Хорея - быстрые сокращения различных групп мышц лица, туло- вища и конечностей. Гиперкинез неритмичен, некоординирован, распространяется на крупные мышцы дистальных и проксимальных отделов. Может напоминать произвольные движения, так как в процесс вовлекаются синергисты. Отмечаются нахмуривание бровей, лба, высовывание языка, порывистые, беспорядочные движения конечностей. Гиперкинез, охватывающий половину тела, называется гемихореей. Хорея возникает при поражении неостриатума и наблюдается при подкорковых дегенерациях, ревматическом поражении мозга, болезни Гентингтона.

В некоторых случаях хореические гиперкинезы сочетаются с атетозом (хореоатетоз). Хореоатетоз может наблюдаться у больных как постоянно, так и в виде приступов - пароксизмальный хореоатетоз. Описано несколько вариантов семейной формы пароксизмального хореоатетоза.

Дистония - насильственные сокращения мышц, приводящие к «выкручиванию», переразгибанию части тела. Выделяют спастическую кривошею (локальную дистонию мышц шеи), при которой голова повернута в сторону и наклонена к плечу (рис. 4.4). Возможны также непроизвольные наклоны головы вперед или назад. В начале заболевания напряжение мышц бывает преходящим, однако со временем оно становится постоянным, вследствие чего голова все время находится в неестественном положении. Спастическая кривошея нередко возникает в начальных стадиях торсионной дистонии в качестве локального ее проявления. Торсионная дистония является генерализованным вариантом гиперкинеза. Движения туловища носят вращательный, штопорообразный характер, сопровождаются гиперлордозом, сколиозом, вычурными позами. Торсионная дистония может прекращаться при различных компенсаторных приемах, например при обхвате руками шеи, усиленном повороте плеча и т.д. Выделяют также дистонию других групп мышц.

Писчий спазм (графоспазм) - судорожное сокращение пальцев кисти, которое появляется во время письма.

Профессиональные судороги - спазм мышц, участвующих в определенных профессиональных движениях. Наблюдаются у скрипачей, пианистов, гитаристов, машинисток и т.д.

Лицевой гемиспазм - периодически повторяющиеся судороги мышц половины лица, иннервируемых лицевым нервом. Судороги сопровождаются появлением морщин на лбу, угол рта оттянут кнаружи и кверху, платизма напряжена.

Лицевой параспазм Мейджа - периодически повторяющиеся симметричные судороги лицевых мышц. Параспазм часто возникает во время разговора, улыбки.

Блефароспазм - судорожные сокращения круговой мышцы глаза. Клинически блефароспазм проявляется частым миганием, возникает пароксизмально.

Икота - клонические судороги диафрагмы. Проявляется быстры- ми громкими вдыхательными движениями, обусловлена патологическим процессом в оболочках или в веществе мозга, интоксикацией.

Миоклонус - быстрый гиперкинез, который выглядит как вздра- гивание. Выделяют локальный миоклонус (например, конечности) и генерализованный. Следует также отличать неэпилептический миоклонус (гиперкинез) от эпилептического миоклонуса.

СТРОЕНИЕ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

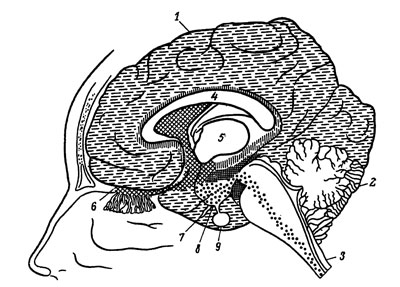

Строение полушарий головного мозга человека. Конечный, или большой, мозг состоит из правого и левого больших полушарий. У взрослого человека вес больших полушарий равен 80% веса головного мозга. Они разделены глубокой продольной бороздой. В глубине этой борозды находятся соединяющие большие полушария мозолистое тело и свод. Мозолистое тело состоит из нервных волокон и относится к новой коре. У человека оно достигает наибольшего развития. Передняя его часть называется коленом, переходящим в клюв; средняя - стволом, а задняя, постепенно утолщаясь, образует валик. Поперечные волокна мозолистого тела в каждом полушарии веерообразно расходятся, образуя лучистость. Под мозолистым телом расположен свод. Передние ножки свода направляются в сосковидные тела, а задние - в аммониев рог.

Каждое полушарие состоит из плаща, или мантии, и обонятельного мозга. Внутри полушария находятся подкорковые центры (см. выше) и боковые желудочки. Каждое полушарие имеет 3 поверхности: внутреннюю, спинно-боковую и нижнюю и делится на 4 доли: переднюю - лобную, заднюю - затылочную, среднюю - теменную и нижнюю - височную. Границей между долями являются 3 наиболее крупные основные борозды.

Рис. 121. Головной мозг сверху:

1 - верхняя лобная извилина, 2 - средняя лобная, 3 - передняя центральная, 4 - задняя центральная, 5 - верхняя теменная долька, 6 - нижняя теменная долька, 7 - затылочные извилины

На спинно-боковой поверхности находится боковая (сильвиева) борозда, которая начинается на нижней поверхности полушария в виде сильвиевой ямы и идет по боковой стороне вверх и назад.

Она отграничивает нижнюю - височную долю, от остального мозга. Передний закругленный край височной доли называется височным полюсом. На дне сильвиевой ямы находится так называемый островок Рейля.

Центральная (роландова) борозда проходит поперечно спинно-боковой поверхности полушария, от верхнего края до сильвиевой борозды, не достигая ее. Она отделяет переднюю - лобную долю от средней - теменной. Передний закругленный конец лобной доли называется лобным полюсом.

Теменно-затылочная борозда находится в задней области внутренней поверхности полушария, отделяя среднюю - теменную долю от задней - затылочной. Задний закругленный конец затылочной доли называется затылочным полюсом.

Кроме этих борозд, в каждой доле есть еще и другие, между которыми расположены извилины.

В лобной доле впереди центральной борозды параллельно ей проходят 2 борозды: верхняя предцентральная и нижняя пред-центральная. От этих борозд начинаются 2 борозды, идущие горизонтально в передне-заднем направлении: верхняя лобная борозда от верхней предцентральной и нижняя лобная - от нижней пред-центральной. Между бороздами образуются извилины: 1) передняя центральная извилина - между центральной бороздой (сзади) и двумя предцентральными (спереди); 2) верхняя лобная извилина - между верхним краем лобной доли и верхней лобной бороздой; 3) средняя лобная извилина - между верхней и нижней лобными бороздами; 4) нижняя лобная извилина - между нижней лобной бороздой и сильвиевой.

В теменной доле позади центральной борозды параллельно ей проходит зацентральная борозда. От ее середины горизонтально, в передне-заднем направлении к границе между теменной и затылочной долями проходит межтеменная борозда. Эти борозды разделяют теменную долю на 3 участка: 1) задняя центральная извилина - между центральной и зацентральной бороздами; 2) верхняя теменная долька - между верхним краем теменной доли и межтеменной бороздой; 3) нижняя теменная долька - между меж-теменной бороздой и границей височной доли. В нижней теменной дольке различают 2 извилины: надкраевую, замыкающую конец сильвиевой борозды, и угловую, замыкающую конец височной борозды. В затылочной доле имеются мелкие поперечные и боковые борозды.

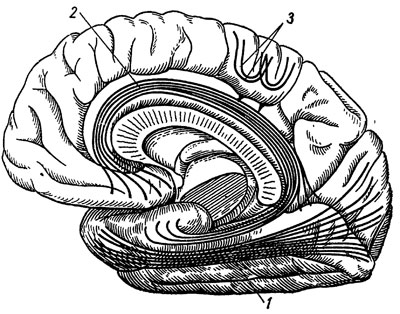

В височной доле на спинно-боковой поверхности в передне-заднем направлении проходят 2 борозды: верхняя височная и средняя височная, а на нижней ее поверхности - нижняя височная. Эти борозды ограничивают 3 височные извилины: 1) верхнюю височную извилину - между сильвиевой и верхней височной бороздами; 2) среднюю височную извилину - между верхней и средней височной бороздами и 3) нижнюю височную извилину - между средней и нижней височными бороздами. На внутренней поверхности каждого полушария находятся борозда мозолистого тела, окаймляющая поперечный разрез мозолистого тела, и опоясывающая борозда, идущая параллельно предыдущей между мозолистым телом и верхним краем полушария. Они ограничивают поясную извилину, окружающую мозолистое тело. Кзади мозолистое тело огибает извилина морского коня (гиппокамп), заканчивающаяся крючком.

Серое и белое вещество больших полушарий. Серое вещество больших полушарий состоит из нейронов, клеток глии и нервных волокон. Количество нейронов в обоих полушариях головного мозга колеблется от 10 до 18 млрд. Клеток глии примерно в 10 раз больше. Глия является опорной тканью больших полушарий и выполняет трофическую функцию.

Серое вещество покрывает поверхность больших полушарий подобно коре. В среднем толщина коры у взрослого человека равна 2,5-3 мм, а поверхность- 145-220 тыс. мм2, из которых 1/3, или 72 тыс. мм2, составляет свободная поверхность, а 2/3, или 148 тыс. мм2, находится в глубине борозд. Наибольшая толщина коры - в области передней центральной извилины.

Различают древнюю, старую и новую кору. К древней коре относятся входящие в обонятельный мозг обонятельный бугорок, переднее продырявленное вещество, расположенное между перекрестом зрительных нервов и началом сильвиевой борозды, подмозолистая извилина, полулунная извилина, окружающая миндалевидное ядро, и боковая обонятельная извилина. К старой коре относятся гиппокамп, или аммониев рог, и зубчатая фасция (извилина). Старая кора максимально развита в глубине гиппокамповой борозды. В области крючковидной извилины, которая является загибом кзади переднего конца гиппокамповой извилины, старая кора аммониева рога и зубчатой фасции выходит на поверхность. Новой является вся остальная часть коры. Кора лимбической извилины относится к новой за исключением коры нижней трети борозды мозолистого тела, расположенной в самом переднем ее отделе и относящейся к старой коре.

Рис. 122. Соотношение новой, древней, старой и межуточной коры в головном мозге человека:

1 - большие полушария, 2 - мозжечок, 3 - продолговатый мозг, 4 - мозолистое тело, 5 - зрительные бугры, 6 - обонятельная луковица, 7 - зрительный нерв, 8 - гипоталамическая область, 9 - гипофиз; горизонтальный штрих - новая кора; косой перекрестный - древняя; вертикальный - старая; прямой перекрестный - межуточная; пунктир - вегетативные образования

Древняя и старая кора и небольшой слой промежуточной коры, который отделяет их от новой, на ранней и конечной стадиях развития отличаются неполнотой строения. Новая кора достигает наибольшего развития у человека; ее поверхность составляет около 96% всей поверхности полушарий. По местоположению, строению и функции нейронов она делится на основные 52 поля. В новой коре различают 6 основных слоев: 1) светлый, молекулярный, состоящий из нервных волокон и мелких нейронов; 2) наружный зернистый, который состоит из густо расположенных мелких нейронов, имеющих форму зерен и мелких пирамидных клеток; 3) слой пирамидных нейронов разной величины, различно расположенных в вертикальном направлении; 4) внутренний зернистый слой, состоящий из густо расположенных мелких нейронов - он почти отсутствует в двигательной области коры и наиболее развит в зрительной области; 5) глубокий слой пирамидных нейронов - в двигательной области пирамидные нейроны достигают наибольшей величины; 6) слой многоформенных нейронов, имеющих треугольную и веретенообразную форму. В некоторых областях коры различают и 7-й слой - из веретенообразных нейронов. Зернистые и звездчатые нейроны 2, 4 и 6-го слоев - воспринимающие, чувствительные; к ним поступают центростремительные волокна из нейронов промежуточного мозга (зрительных бугров). Волокна их, как правило, не выходят за пределы коры и даже одного слоя. Пирамидные нейроны 3-го и 5-го слоев - двигательные. Веретенообразные нейроны связывают все слои коры, их волокна поднимаются до 1-го слоя. В воспринимающих (сенсорных) областях преобладают зернистые нейроны, а в двигательных (моторных) - пирамидные.

В сером веществе больших полушарий головного мозга по сравнению с белым воды содержится относительно больше. В нем содержится также больше кровеносных сосудов, чем в белом.

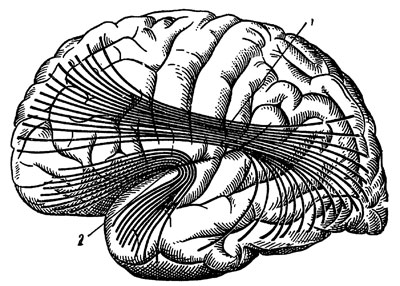

Белое вещество состоит из нервных волокон, которые делятся на проводящие пути: 1) проекционные, входящие в состав нисходящих и восходящих путей, 2) ассоциационные, связывающие между собой отдельные участки одного и того же полушария.

Рис. 124. Длинные ассоциативные пути верхней поверхности головного мозга:

1 - верхний продольный пучок, 2 - крючковидный пучок

Волокна ассоциационных путей делятся на короткие и длинные. Короткие пути называются дуговыми; они связывают между собой отдельные извилины и близкие поля. Длинные пути связывают между собой отдаленные поля одного полушария. Наиболее короткие пути располагаются близко к коре, а чем длиннее пути, тем они глубже от поверхности. У человека ассоциационные пути достигают наибольшего развития, обеспечивая в процессах высшей и низшей нервной деятельности тонкую координацию разных отделов больших полушарий. К ассоциационным путям относятся: а) верхний продольный пучок - соединяет отдаленные участки выпуклой поверхности полушария, б) крючковидный пучок - соединяет лобную и височную доли, в) нижний продольный пучок - соединяет затылочный полюс с височным, г) поясной пучок - соединяет переднее продырявленное вещество с передним краем гиппокампа; 3) спаечные, или комиссуральные, связывающие между собой большие полушария и подкорковые центры. Большая часть их проходит через мозолистое тело, а меньшая - вне мозолистого тела. К комиссуральным путям относятся передняя спайка и мозолистое тело, которое объединяет функцию не только коры, но и подкорковых центров. Передняя часть передней спайки обеспечивает объединенную функцию обеих обонятельных зон. Гиппокампова спайка соединяет оба гиппокампа.

Рис. 125. Длинные и короткие ассоциативные пути срединной и нижней поверхностей головного мозга:

1 - нижний продольный пучок, 2 - поясной пучок, 3 - дуговые волокна, или собственные волокна извилин

Все проекционные, ассоциационные и комиссуральные пути связаны между собой.

Похожие материалы:

Больших полушарий два: правое и левое. Они состоят из серого и белого вещества. Серое вещество образует наружный слой - кору головного мозга , или кору больших полушарий. Белое вещество находится под корой головного мозга. Внутри белого вещества располагаются отдельные скопления нервных клеток - ядра больших полушарий (ядра основания мозга или подкорковые узлы). Самые крупные из них - хвостатое ядро и чечевицеобразное ядро (рис. 132). Чечевицеобразное ядро прослойкой белого вещества разделено на две части: скорлупу и бледный шар (pallidum). Скорлупа и хвостатое ядро объединяются под названием полосатое тело (striatum).

В каждом полушарии различают лобную, теменную, височную и затылочную доли и дольку, называемую островком. На поверхности полушарий имеются углубления - борозды , а между ними возвышения - извилины (рис. 133). Углубление между лобной долей и теменной называется центральной бороздой , между теменной и затылочной - теменно-затылочной бороздой . Височная доля отделена от лобной и теменной доли боковой бороздой , в глубине которой находится островок. На лобной доле в свою очередь различают предцентральную борозду и две лобные борозды: верхнюю и нижнюю. Между центральной и предцентральной бороздой находится передняя центральная извилина; лобные борозды отделяют три лобные извилины: верхнюю, среднюю и нижнюю.

На теменной доле различают позадицентральную и межтеменную борозды, заднюю центральную извилину, верхнюю и нижнюю теменные дольки.

На височной доле четыре борозды отделяют пять извилин: верхнюю, среднюю и нижнюю височные, затылочно-височную латеральную и извилину около морского коня.

На затылочной доле различают шпорную щель, язычную извилину, клин и другие борозды и извилины.

Оба полушария соединены между собой при помощи так называемого мозолистого тела, которое состоит из нервных волокон. Нижняя поверхность полушарий и стволовой части мозга называется основанием мозга.

Боковые желудочки - правый и левый - находятся каждый в соответствующем полушарии и представляют собой полость неправильной формы. В боковом желудочке различают четыре части: центральную часть (в теменной доле), передний рог (в лобной доле), нижний рог (в височной доле) и задний рог (в затылочной доле). Стенки бокового желудочка образованы веществом полушарий. В боковых желудочках, как и в других желудочках мозга, находится цереброспинальная (спинномозговая) жидкость. Каждый боковой желудочек сообщается с третьим желудочком.

Ядра полушарий являются подкорковыми двигательными центрами. Вместе с красными ядрами ножек мозга и некоторыми другими частями мозга они составляют так называемую экстрапирамидную систему. Эта система обеспечивает автоматизм движений - сокращение мышц в определенном сочетании и последовательности (например, при ходьбе, беге и др.). При поражении экстрапирамидной системы наблюдаются различные непроизвольные насильственные движения или, наоборот, скованность движений, бедность мимики и жестов. Ядра полушарий, в частности бледный шар, как было отмечено выше, связаны с подкорковым чувствительным центром - зрительными буграми. Нервные импульсы с клеток зрительных бугров могут передаваться на клетки бледного шара, а отсюда в стволовую часть головного мозга и спинной мозг.

Белое вещество полушарий состоит из нервных волокон, соединяющих различные отделы центральной нервной системы. Одни волокна осуществляют связь между двумя полушариями, другие - между разными отделами одного и того же полушария, третьи - между корой головного мозга и нижележащими отделами центральной нервной системы. Нервные волокна, соединяющие кору с другими отделами центральной нервной системы, называются проекционными. Они составляют прослойку белого вещества - внутреннюю капсулу (capsula interna). Внутренняя капсула располагается между хвостатым ядром и зрительным бугром, с одной стороны, и чечевицеобразным ядром - с другой (см. рис. 132). Волокна внутренней капсулы входят в состав проводящих путей, которые из полушарий переходят в ножки мозга, затем в мост, продолговатый и спинной мозг. По одним проводящим путям импульсы проводятся в кору головного мозга (восходящие пути), по другим - из коры (нисходящие пути).

Кора головного мозга представляет собой слои серого вещества толщиной 2 - 4 мм. Общая поверхность коры из-за наличия борозд и извилин составляет около 2200 см 2 . Кора имеет сложное гистологическое строение. Под микроскопом в ней различают несколько слоев нервных клеток и нервных волокон (рис. 134). Клетки по форме, величине и взаимному расположению разнообразны. В коре насчитывается около 14 млрд. нервных клеток. Впервые обратил внимание на сложное строение коры русский ученый В. А. Бец (1874). Он установил, что каждый участок коры отличается по строению от других участков, и описал в коре некоторые формы нервных клеток.

У различных животных кора головного мозга развита неодинаково. В процессе эволюции кора возникла позднее других отделов нервной системы. Она появилась впервые у рептилий. В каждом следующем классе позвоночных животных этот отдел головного мозга постепенно усложняется. Наиболее сложное строение кора имеет у высших млекопитающих. Особого развития большие полушария и кора достигли у человека. По мере развития коры повышается значение ее как высшего отдела нервной системы, регулирующего функции организма и осуществляющего связь организма с внешней средой.

Значение различных областей коры головного мозга . И. П. Павлов рассматривал кору головного мозга как сложную систему анализаторов, в которых происходит анализ и синтез раздражений. Все участки коры связаны между собой и деятельность каждого из них зависит от состояния всей коры. Однако различные области коры в функциональном отношении и по своему строению неодинаковы. И. П. Павлов признавал наличие в коре "воспринимающих зон" - специальных областей для главных внешних рецепторов. Такие области он назвал анализаторами (или мозговыми концами анализаторов), например зрительный анализатор, слуховой, двигательный и др. Каждый анализатор в коре головного мозга состоит из центральной части, или ядра, в которой происходит высший анализ и синтез, и периферической части, где осуществляется более простой анализ и синтез. Область каждого анализатора в коре не строго ограничена, зоны анализаторов как бы накладываются друг на друга. Это было доказано в опытах с удалением различных отделов больших полушарий у животных.

Основные анализаторы располагаются в следующих отделах коры.

1. Двигательный анализатор находится преимущественно в передней центральной извилине (лобная доля). Здесь происходит восприятие и анализ проприоцептивных раздражений из мышц и суставов и образование временных связей - рефлекторно-мышечных движений. В верхнем отделе извилины находятся группы нервных клеток, связанных функционально с мышцами нижних конечностей, в нижнем - нервные клетки, имеющие связь с мышцами головы, в средних отделах - нервные клетки, связанные с другими группами мышц (мышцы туловища и верхних конечностей).

2. Анализатор кожной чувствительности (болевой, температурной и др.) располагается в задней центральной извилине (теменная доля).

3. Анализатор обоняния находится в переднем отделе извилины морского коня (височная доля). Полагают, что там же лежит анализатор вкуса.

4. Слуховой анализатор располагается в верхней височной извилине.

5. Зрительный анализатор помещается в затылочной доле.

Функция речи присуща только человеку, она осуществляется при участии всей коры, но преимущественно связана с некоторыми ее областями. К таким областям относится задний отдел нижней лобной извилины, где располагается двигательный анализатор речи (у правшей - слева, у левшей - справа). При повреждении этого анализатора наблюдаются расстройства устной речи. При повреждении других областей мозга, в которых находятся анализаторы, происходит нарушение соответствующих функций.

Следует иметь в виду, что мышление связано с деятельностью всей коры головного мозга, а не только с функцией отдельных ее областей.

Второе высшее образование "психология" в формате MBA

предмет:

Анатомия и эволюция нервной системы человека.

Методичка "Анатомия центральной нервной системы"

11.1. Общий план строения коры больших полушарий

11.2. Макроскопическое строение коры

11.2.1. Верхнелатеральная поверхность полушарий

11.2.2. Нижняя поверхность полушарий

11.2.3. Медиальная поверхность полушарий

11.3. Микроскопическое строение коры

11.3.1. Цитоархитектоника

11.3.2. Миелоархитектоника

11.4. Функциональное значение отдельных зон коры

11.5. Возрастные изменения коры больших полушарий

11.1. Общий план строения коры больших полушарий

Кора больших полушарий представляет собой слой серого вещества, покрывающий поверхность полушарий, толщиной от 3 до 4 мм, местами — до 5 мм. Большая часть коры (2/3) залегает в глубине борозд и не видна снаружи. Благодаря такой организации мозга в процессе эволюции была получена возможность значительно увеличить площадь коры при ограниченном объеме черепа. Общее число нейронов коры мозга человека оценивается в 10-15 млрд.

Кора большого мозга является наиболее высоко дифференцированным отделом нервной системы, однако она неоднородна. В соответствии с филогенезом различают древнюю, старую и новую кору.

Древняя кора

включает в себя неструктурированную кору вокруг переднего продырявленного вещества: околоконечную извилину, подмозолистое поле (расположено на внутренней стороне полушарий под коленом и клювом мозолистого тела).

Старая кора

двух-трехслойна, расположена в гиппокамле и зубчатой извилине.

Новая кора

составляет 96% от всей поверхности полушарий. По морфологическим особенностям в ней выделяют шесть основных слоев, однако в различных областях коры количество слоев варьирует (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Схема классификации коры

Кора полушарий покрыта бороздами и извилинами. Различают самые глубокие и постоянные с точки зрения изменчивости первичные борозды, которые делят полушария на доли. Боковая борозда

(сильвиева) отделяет лобную долю от височной, центральная борозда

(роландова) — лобную от теменной. Теменно-затылочная борозда

располагается на медиальной поверхности полушария и разделяет теменную и затылочную доли (на верхнелатералыюй поверхности явная граница между этими долями отсутствует) (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Латеральная поверхность коры больших полушарий:

1— центральная борозда;

2 — боковая борозда;

3 — теменно-затылочная борозда;

4 — лобная доля;

5 — теменная доля;

6 — височная доля;

7 — затылочная доля

На медиальной поверхности располагается поясная борозда, переходящая в гиппокампову борозду. Они ограничивают обонятельный мозг от остальных долей.

Вторичные борозды

менее глубокие, они делят доли на извилины и тоже достаточно постоянны. Третичные (безымянные) борозды придают извилинам индивидуальную форму и существенно увеличивают площадь их коры. Они наиболее изменчивы.

11.2. Макроскопическое строение коры

11.2.1. Верхнелатеральная поверхность полушарий

Лобная доля.

В заднем отделе наружной поверхности этой доли проходит прецентралгмая борозда. От нее в продольном направлении проходят две борозды: верхняя и нижняя лобные. Благодаря этому лобная доля разделяется на четыре извилины: прецентральную, верхнюю лобную, среднюю лобную и нижнюю лобную.

Теменная доля. На ней располагается постцентральная борозда, сливающаяся обычно с межтеменной бороздой, В зависимости от расположения этих борозд теменная доля разделяется на три извилины: постцентральную извилину, верхнюю теменную дольку и нижнюю теменную дольку.

Височная доля. Латеральная поверхность этой доли имеет три продольные извилины, отграниченные друг от друга верхней и нижней височными бороздами. Этими извилинами являются верхняя, средняя и нижняя височные извилины.

Затылочная доля. Борозды латеральной поверхности этой доли весьма изменчивы и выделяют только поперечную затылочную борозду.

Островок. Эта долька имеет форму треугольника. Поверхность островка покрыта короткими вариабельными извилинами.

11.2.2. Нижняя поверхность полушарий

В лобной доле проходит обонятельная борозда. В височной доле видны две борозды: затылочно-височная, проходящая в направлении от затылочного полюса к височному и ограничивающая латеральную затылочно-височную извилину, и идущая параллельно ей коллатеральная борозда. Между означенными бороздами располагается медиальная затылочно-височная извилина. Медиально от коллатеральной борозды расположены две извилины: язычок и парагипиокампальная извилина. Последняя, примыкая к стволу мозга, находится уже на медиальной поверхности полушария.

11.2.3. Медиальная поверхность полушарий

На медиальной поверхности мозга выделяют борозду мозолистого тела, идущую непосредственно над мозолистым телом и продолжающуюся своим задним концом в глубокую гипнокампальную борозду. Выше расположена поясная борозда, которая ограничивает поясную извилину и продолжается в парагиппокампальную извилину, заканчивающуюся крючком (ипсиs). Эти образования тесно связаны с лимбической системой. Небольшой участок коры, ограниченный поясной и парацентральными бороздами, называется парацентральная долька. Сзади от парацентральной дольки находится предклинье, относящееся к теменной доли. Позади предклинья лежит обособленный участок коры, относящийся к затылочной доле — клин. Клин отделяется от предклинья глубокой теменнозатылочиой бороздой.

11.3. Микроскопическое строение коры

11.3.1. Цитоархитектоника

Клеточную организацию коры больших полушарий называют цитоархитектоникой

. В коре больших полушарий можно выделить шесть слоев, которые различаются как по морфологическим особенностям, так и по функциональному предназначению (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Микроскопическое строение коры больших полушарий:

I — молекулярный слой;

II — наружный зернистый слой;

III — наружный пирамидный слой;

IV — внутренний зернистый слой;

V — внутренний пирамидный слой;

VI — ганглионарный слой.

Первая колонка — тела клеток коры, прокрашенные без отростков; вторая колонка — нейроны коры с отростками; третья колонка — нервные сплетения коры больших полушарий

Морфологически различают: гранулярную кору (в ней наиболее выражены II и IV слои клеток округлой формы) и агранулярную кору (в ней наиболее выражены III, V и VI слои, богатые пирамидными нейронами). К гранулярной коре относится сенсорная кора — зрительная, слуховая и пр., а к агранулярной — двигательная и ассоциативная кора. Дифференцировка слоев происходит с 6 по 8 месяц внутриутробного развития. Каждый слой коры отличается по своим морфологическим особенностям.

Клетки различных слоев коры объединены в так называемые «модули», являющиеся структурно-функциональными единицами коры. Как правило, это группы нейронов из 100-1000 клеток, которые выполняют определенные функции, «обрабатывая» определенный сигнал. Обычно эти группы клеток напоминают вертикальные колонки. Впервые «колонки» в коре обнаружил В. Маунткасл, а в нашей стране исследованием «корковых модулей» занимался А. Б. Коган и его последователи из ростовской нейрофизиологической школы. Особая роль этих кортикальных колонок в «ассоциативных» полях, а также во всей коре, вероятно, связана с их способностью к установлению ассоциаций, т. е. образованию временных связей, с другими колонками из других участков мозга.

11.3.2. Миелоархитектоника

Так как кора больших полушарий является высшим информационным центром нервной системы человека

, то в коре имеет место интенсивный обмен нервными импульсами, как между отдельными ее участками, так и с другими отделами центральной нервной системы. Обмен информацией осуществляется по волокнам (белое вещество), соответственно, количество нервных волокон в больших полушариях очень велико. Сложно организованную систему волокон коры больших полушарий называют миелоархитектоникой.

При этом всю совокупность нервных волокон можно разделить на несколько групп (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Миелоархитектоника коры больших полушарий

Основные пучки внутрикорковых волокон располагаются в первом слое (тангенциальные волокна), во втором слое (полоска Бехтерева), в четвертом и пятом слоях (соответственно наружная и внутренняя полоски Байарже). Эти нервные пучки отражают распространение афферентных волокон и коллатералей аксонов пирамидных клеток.

11.4. Функциональное значение отдельных зон коры

Два полушария, составляющие передний мозг, действуют согласованно. Правое полушарие контролирует сенсорные и двигательные функции левой половины тела, а левое осуществляет аналогичный контроль над правой половиной. Связь между зрительными зонами левого и правого полушарий в норме осуществляется через мозолистое тело.

Функционально различают три разновидности коры:

чувствительная (сенсорная), двигательная (моторная) и ассоциативная

(рис. 11.5).

Рис. 11.5. Разновидности коры больших полушарий по функциональному признаку

Как понятно из названия, сенсорная кора

ответственна за обработку информации, поступающей от органов чувств.

Именно в ней располагаются корковые отделы анализаторов человека: в затылочной области — зрительного, в височной — слухового, в теменной — кожного и т. д.

В двигательной коре располагаются первые нейроны, управляющие работой произвольных мышц человека . Каждой мышечной группе соответствует определенная область двигательной коры (рис. 11.6).

Рис. 11.6. Представительство различных мышечных групп в коре больших полушарий человека («человечек Пенфилда»)

Подавляющая часть корковой площади занята именно ассоциативной корой. Как полагает большинство ученых, именно там образуются ассоциативные связи между специализированными областями и интегрируется приходящая из них информация. Кроме того, здесь, как полагают, текущая информация объединяется с эмоциями и воспоминаниями, что позволяет людям думать, решать, составлять планы. Например, считается, что ассоциативные поля теменной доли объединяют информацию, приходящую от соматосенсорной коры (сообщения от кожи, мышц, сухожилий и суставов относительно положения тела и его движений) — со зрительной и слуховой информацией, поступающей из зрительной и слуховой коры затылочной и височной долей. Как пишет Флойд Блум и его соавторы, «эта объединенная информация помогает нам иметь точное представление о собственном теле во время передвижений в окружающем пространстве. Слияние сенсорных данных с информацией, извлекаемой из кладовых нашей памяти, позволяет нам осмысленно интерпретировать специфические зрительные сигналы, звуки и тактильные ощущения. Когда что-то движущееся и пушистое коснется вашей руки, вы будете по-разному реагировать на это в зависимости от того, услышите ли вы одновременно с этим мурлыканье вашей кошки или рев медведя». После обработки информации в ассоциативной коре интегрированная картина события передается лобной коре . Благодаря обширным двусторонним связям с лимбической системой к этой картине добавляется эмоциональный оттенок, а также информация, взятая из памяти. Другие нервные связи тоже доставляют информацию, которая позволяет лобной коре оценить текущие требования организма и окружающей среды и выбрать среди них первоочередные — решить, что лучше, а что хуже для организма в данной ситуации. Лобная кора, по-видимому, ответственна и за выбор целей, которые мы ставим перед собой на будущее, а также за нашу оценку различных обстоятельств в связи с этими целями .

Где именно в коре происходят эти сложнейшие процессы фильтрации и абстрагирования данных и как они осуществляются, пока неизвестно. Однако, как показали современные методы исследования, большая часть того, что прежде называли «ассоциативной корой», возможно, состоит из ряда сенсорных зон все более высокого порядка, наивысшая из которых получает, фильтрует и интегрирует информацию от различных органов чувств.

Сведения о людях с повреждениями лобных долей подтверждают решающую роль этих областей коры в выработке суждений и построении планов. Лица с такими повреждениями испытывали огромные трудности в приспособлении к жизненным конфликтам и меняющимся требованиям.

Как отмечает П. Милнер, наиболее отчетливые нарушения в поведении больных с массивными поражениями лобных долей мозга проявляются в утрате способности регулировать устойчивое внимание соответственно речевой инструкции и в нарушении формирования и осуществления сложных программ деятельности с их заменой примитивными импульсивными реакциями. Результаты исследований больных с повреждениями лобных долей показывают, что часто они обнаруживают совершенно нормальные показатели в большинстве стандартных тестов по оценке интеллектуальных способностей. Однако у них наблюдаются тонкие и относительно трудно определяемые изменения личности. Этих больных описывают как безынициативных, неспособных к планированию или предвидению, на них нельзя положиться, иногда они грубы, бестактны, легкомысленны, раздражительны и т. д.

При помощи обширных нервных связей лобная кора, видимо, взаимодействует с височной корой в выполнении ряда высших мозговых функций. Например, уникальная способность человека — использование языка — основана на совместной работе ассоциативных полей височной и лобной долей, а также затылочной доли. Височная кора участвует в процессах памяти, в частности в решении вопроса о том, что именно подлежит хранению, а также в хранении и извлечении информации не только о самих прошлых событиях, но и об их эмоциональной окраске. Обширные поражения этой зоны могут привести к потере долговременной памяти или к неспособности извлекать из нее информацию.

Огромную роль сыграли исследования, в которых предпринимались попытки связать определенные участки коры с функциями. На основе этих исследований строились карты. Наиболее признаны карты К. Бродмана, который выделил 52 поля на поверхности коры полушарий. И. П. Павлов представлял кору как совокупность центров различных анализаторов. Он же разделил все центры анализаторов на две сигнальные системы. К центрам первой сигнальной системы он отнес те центры, которые воспринимают сигналы от внешней или внутренней среды в виде ощущений, впечатлений, представлений (за исключением речи и слова). Эти центры представлены как у животных, так и у человека. К ним относятся: центры общей чувствительности (температурной, болевой, осязательной и проприоцеитивной), центр двигательного анализатора, иремоторное поле, центр сочетанного поворота головы и глаз, центр стереогнозии, центр слухового анализатора (на извилинах Гешля), к его клеткам подходят волокна от левого и правого уха, поэтому одностороннее поражение ядра не приводит к полной утрате слуха. К этой же группе относится центр зрительного анализатора, к его клеткам подходят волокна от латеральной стороны сетчатки глаза своей половины тела, а также от медиальной сетчатки глаза противоположной половины.

Вторая сигнальная система имеется только у человека. Она обусловлена развитием речи и, как считал И. П. Павлов, является «сигналами сигналов». Речевые и мыслительные функции выполняются при участии всей коры. Однако обнаружены поля, которым присущи строго определенные речевые функции. Этими полями являются: центр двигательного анализатора письменной речи; центр двигательного анализатора устной речи; речевой анализатор пения, который позволяет произносить слова нараспев; центр чувствительного анализатора слуховой речи, при помощи которого мы воспринимаем и различаем речь на слух, а при его разрушении наблюдается сенсорная афазия; центр чувствительного анализатора зрительной речи, который позволяет воспринимать и различать буквы и символы на бумаге с помощью органов зрения.

11.5. Возрастные изменения коры больших полушарий

Развитие коры больших полушарий человека происходит из герминативной зоны конечного мозга, где располагаются мало специализированные клетки, способные к делению. Они мигрируют в формирующуюся корковую пластинку и именно из них образуются нейроны коры. Вертикальная ориентация нейронов происходит благодаря расположению эмбриональных радиальных глиоцитов, исчезающих после рождения.

Вначале в корковую пластинку поступают нейроны будущего I и VI слоя, а затем в нее последовательно встраиваются нейроны V, IV, III и II слоев. Нервные клетки группируются вокруг вертикальных колонок эмбриональных глиоцитов, превращаясь впоследствии в функциональные колонки (или "модули"). Первыми на 6 месяце дифференцируются V и VI слои (дающие эфферентные волокна), а позднее — на 8 месяце развиваются II, III и IV слои (куда поступает информация).

Для новорожденных характерно весьма высокое ядерно-цитонлазматическое отношение, которое впоследствии снижается за счет увеличения объема цитоплазмы, происходящего параллельно возрастанию площади клеток и числа их синаитических контактов. В первые годы жизни происходит увеличение базофильного вещества в нейронах и миелинизация их аксонов.

С возрастом происходит уменьшение числа нейронов в коре на единицу объема но двум причинам: гибели части клеток и разрастания нервных волокон и механического раздвигания коры. В старческом возрасте происходят склеротические изменения сосудов мозга и связанная с этим атрофия коры (прежде всего лобной и теменной). Идет непрерывная гибель клеток, нейроны с возрастом уменьшаются в размерах, теряют базофильное вещество и их ядра уплотняются. Наиболее сильно эти изменения отмечаются в крупных клетках - пирамидах V слоя, что отражается на произвольных движениях