Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

Когда все трое встретимся мы вновь?..

У. Шекспир. Макбет

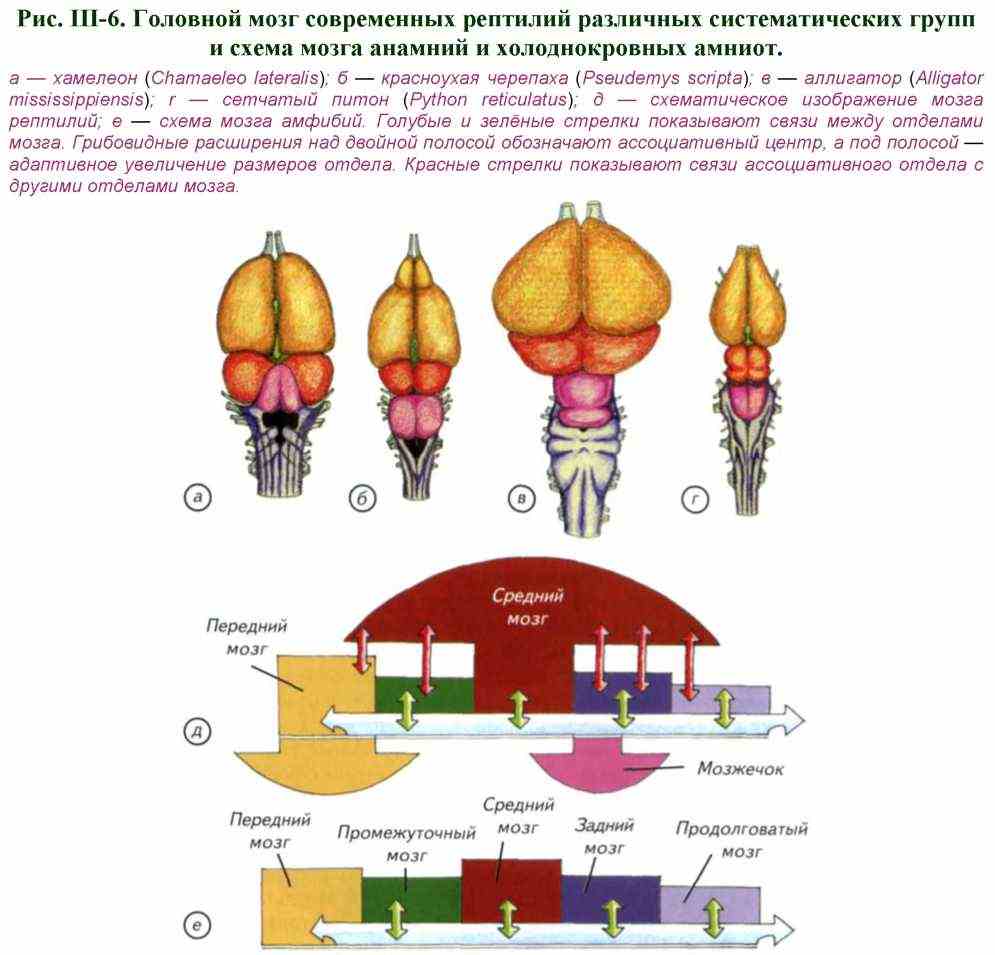

Головной мозг современных рыб представлен главным образом средним мозгом с крохотным передним мозгом, у современных амфибий и рептилий это выглядит совсем иначе (рис. 6). И том не менее ископаемые останки самых ранних из известных позвоночных показывают, что основное разделение современного мозга на задний, средний и передний уже существовало. Пятьсот миллионов лет назад в первозданном морс плавали рыбоподобные существа, называемые остракодермами и плакодермами, чей головной мозг уже имел явные признаки того же деления, что и наш. Но относительные размеры и значение этих компонентов и даже выполняемые ими функции были, конечно, весьма отличны от сегодняшних. Самое привлекательное здесь - это, пожалуй, история последовательного разрастания и специализация трех наслоений мозга, надстраивающихся над спинным, промежуточным и средним мозгом. После каждого следующего эволюционного шага старые части мозга по-прежнему продолжают существовать и функционировать. Но к ним добавляется новое наслоение с новыми функциями.

Главным представителем этой точки зрения сегодня является Поль Мак-Лин, руководитель лаборатории эволюции мозга и поведения Национального института умственного здоровья. Одна из особенностей его работы состоит в том, что она проводится на многих различных животных, от ящериц до саймири (беличьих обезьян). Другая заключается в том, что Мак-Лин и его коллеги тщательно изучали «социальное» и всякое иное поведение этих животных, чтобы понять, какая из частей мозга управляет тем или иным видом поведения.

Рис. 6. Схематическое изображение мозга рыбы, амфибии, рептилии, птицы и млекопитающего в их сравнении друг с другом (мозжечок и продолговатый мозг являются частями заднего мозга): 1 - обонятельные луковицы; 2 - передний мозг; 3 - средний мозг, 4 - мозжечок; 5 - продолговатый мозг

У беличьих обезьян с характерными «готическими» отметками на лице существует своего рода ритуал встречи с себе подобными. Самцы обнажают зубы, трясут прутья решетки своих клеток, издают клич высокого тона, который, вероятно, для их сородичей является сигналом устрашения, и поднимают ноги, чтобы продемонстрировать свою мужскую силу. Такое поведение в любом современном людском собрании граничило бы с непристойностью, но в стае беличьих обезьян оно совершенно нормально и служит для поддержания иерархического подчинения.

Мак-Лин обнаружил, что повреждение одного маленького участка мозга беличьей обезьяны лишает ее возможности вести себя подобным образом, но в то же время никак не влияет на другие формы поведения, например половое или оборонительное. Этот участок находится в древнейшей части переднего мозга, то есть в том отделе, который присущ не только людям и другим приматам, но также и тем млекопитающим и рептилиям, которые были нашими предками. Похоже, что у млекопитающих-неприматов и у рептилий сходное ритуализированное поведение управляется тем же участком мозга, но повреждение его может приводить к распаду других автоматизированных форм поведения - таких, например, как ходьба или бег.

У приматов часто может быть обнаружена связь между половым поведением и положением на иерархической лестнице. Среди японских макак «социальный» ранг поддерживается и усиливается путем ежедневных наскакиваний: самцы низшей касты принимают позы подставления, характерные для самок в период половой охоты, а самцы высшего ранга походя и чисто ритуально наскакивают на них. Эти наскакивания имеют весьма малое половое значение, они служат в качестве легко понимаемого символа власти и подчинения, устанавливая своего рода «кто есть кто» в сложном «общественном» устройстве обезьяньего стада.

В одном из экспериментов по изучению поведения беличьих обезьян ученые наблюдали за Каспаром, самцом-доминантом, намного более активным, чем все другие в стае. Ему принадлежали две трети всех зарегистрированных случаев демонстрации полового поведения, однако все они были направлены на взрослых самцов. Каспар за все время эксперимента ни разу не спаривался ни с одной самкой. Тот факт, что он активно стремился к доминированию, но весьма вяло - к половым контактам, позволяет полагать, что хотя обе эти функции базируются на одних и тех же системах организма, но они совершенно различны. Исследователи, изучавшие эту стаю, пришли к заключению: «Половое поведение следует рассматривать как наиболее эффективный социальный сигнал в групповой иерархии. Оно ритуализованно и, как представляется, имеет смысл „Я - хозяин"". Скорее всего, оно произошло из сексуальной активности, но используется для социального общения и отделено от функций размножения. Другими словами, это ритуал, возникший из полового поведения, но служащий социальным целям, а не целям размножения».

Существование поведенческих, равно как нейро-анатомических, связей между половым поведением, агрессивностью и доминированием подтверждается многими исследованиями. Ритуалы брачных игр кошачьих и многих других животных в начальной стадии едва отличимы от драки. Известно, что домашние кошки иногда громко и притворно мурлычут, в то время как их лапы дерут обивку мебели или царапают хозяина.

Из опытов, аналогичных тем, что проводились с беличьими обезьянами, Мак-Лин вывел весьма привлекательную модель структуры и эволюции мозга, которую он назвал триединым мозгом «Мы должны, - говорит он, - посмотреть на себя и на мир глазами трех совершенно различных личностей», две из которых не вооружены речью. Человеческий мозг, считает Мак-Лин, «равнозначен трем взаимосвязанным биологическим компьютерам», из которых каждый имеет «свой собственный разум, свое собственное чувство времени и пространства, собственную память, двигательную и другие функции». Каждый мозг соответствует одному крупному эволюционному шагу. Все три мозга различаются нейроанатомически и функционально, и в каждом из них совершенно различно распределение таких нейрохимических агентов, как дофамин и холинэстераза.

В наиболее древней части человеческого мозга находится спинной мозг, продолговатый мозг и варолиев мост (которые вместе образуют задний мозг) и, наконец, средний мозг. Комбинацию из спинного мозга, заднего и среднего мозга Мак-Лин называет «нейрошасси». Оно включает в себя все необходимые механизмы для воспроизводства и самоподдержания организма, включая регуляцию сердечной деятельности, кровообращения и дыхания. У рыб и амфибий эти отделы, по существу, и составляют весь мозг. Но рептилии или высшие животные, у которых удален передний мозг, по словам Мак-Лина, «также лишены движения и цели, как экипаж, покинутый водителем».

Мне думается, что большой судорожный эпилептический припадок, grand mal, если продолжить это сравнение, можно представить себе как заболевание, при котором все «водители» сбежали из-за электрического шторма в мозге, и в распоряжении несчастной жертвы мгновенно не осталось ничего, кроме самого нейрошасси. Это страшное ухудшение состояния здоровья временно отбрасывает больного на несколько сот миллионов лет назад. Недаром древние греки, назвав болезнь именем, которое мы до сих пор употребляем, считали эпилепсию наказанием, наложенным богами. Очевидно, они сумели распознать истинный характер этого заболевания.

Мак-Лин различает три типа «водителей» нейрошасси. Владения самого древнего из них расположены вокруг среднего мозга (и состоят главным образом из того, что нейроанатомы называют olfactostriatum, corpus striatum, globus pallidus). Этот «водитель» общий у нас со всеми другими млекопитающими, а также рептилиями. По всей вероятности, он возник несколько сот миллионов лет назад. Мак-Лин называет его комплексом рептилий или, проще, Р-комплексом. Вокруг Р-комплекса расположена лимбическая система. Она общая у нас со всеми другими млекопитающими, но в своей законченной форме уже отличается от той, что есть у рептилий. Она возникла, скорее всего, более ста пятидесяти миллионов лет назад. И наконец, новая кора, неокортекс, вне сомнения, самое последнее эволюционное приобретение мозга, окружающее все остальные его части.

Как и у других высших млекопитающих и приматов, у человека эта новая кора относительно велика. Чем выше на эволюционной лестнице стоит млекопитающее, тем большую часть его мозга составляет неокортекс. Более всего развит он у нас (а также у дельфинов и китов). Появилась новая кора десятки миллионов лет назад, в эпоху возникновения человека. Схематически мозг представлен на рис. 7. А на рис 8. дано сравнение лимбической системы и новой коры головного мозга трех современных млекопитающих. Примечательно, что концепция триединого мозга хорошо согласуется с выводом о том, что появление млекопитающих и приматов (особенно человека) сопровождалось крупными сдвигами в эволюции мозга. В предыдущей главе эти сдвиги охарактеризованы количественно сопоставлением массы мозга с массой тела.

Рис. 7. Чрезвычайно схематическое изображение рептильного комплекса, лимбической системы и новой коры головного мозга человека (по Мак-Лину)

Очень трудно основывать прогрессивное развитие на видоизменении жизненно важных структур, поскольку любой шаг тут грозит оказаться смертельным. Но капитальных изменений можно добиться, надстраивая новые системы поверх старых. Здесь уместно вспомнить и идею рекапитуляции, выдвинутую в XIX веке немецким анатомом Эрнстом Геккелем, которая прошла через несколько циклов научного признания и отрицания. Геккель утверждал, что во время внутриутробного развития животные повторяют - рекапитулируют - последовательность своих предков, сменявших друг друга при эволюционном развитии данного вида. И в самом деле, человеческий зародыш проходит стадии, весьма сильно напоминающие рыб, рептилий и млекопитающих-неприматов, прежде чем приобрести явно человеческий облик. В той стадии, когда он похож на рыбу, человеческий эмбрион имеет даже жаберные щели, которые для него совершенно бесполезны, поскольку плод питается через пуповину. Но они необходимы для эмбриологии: раз жаберные щели были жизненно важными органами для наших далеких предков, то, очевидно, и нам необходимо их иметь, когда мы проходим соответствующую стадию внутриутробного развития. Мозг человеческого зародыша также развивается «изнутри кнаружи» и, грубо говоря, проходит через следующую последовательность: нейрошасси, Р-комплекс, лимбическая система, новые области коры (см. рис. 19, где показано внутриутробное развитие человеческого мозга).

Рис. 8. Схематическое изображение вида сверху и вида сбоку головного мозга кролика, кошки и обезьяны. Темным показаны области лимбической системы, особенно хорошо различимые на видах сбоку. Светлые участки с бороздами - новая кора, хорошо представленная на видах сверху.

Причины рекапитуляции могут быть следующими. Естественный отбор имеет дело только с индивидуумами, а не с видами и тем более не с яйцами или зародышами. Таким образом, эволюционные изменения возникают лишь после появления живого существа на свет. Зародыш может обладать такими чертами, которые не имеют ни малейшего приспособительного значения после рождения, как, например, те же жаберные щели у млекопитающих, но, коль скоро они не создают никаких серьезных проблем для зародыша и исчезают до рождения, черты эти могут сохраниться. Наши жаберные щели - это напоминание не о древней рыбе, а о зародыше древней рыбы. Многие новые системы органов развиваются не путем добавления и сохранения, но путем изменения старых систем, как, например, плавники превратились в ноги, а ноги - в ласты или крылья, лапы - в ладони и ступни, сальные железы - в молочные, жаберные дуги - в слуховые кости, кожные чешуи - в акульи зубы. Таким образом, эволюционное развитие путем добавления и сохранения функций ранее существовавших структур может происходить благодаря одной из двух причин: или старая функция так же нужна, как и новая, или нет возможности отказаться от старой системы, поскольку она связана с выживанием.

В природе есть много других примеров этого вида эволюционного развития. Возьмем наудачу лишь один из них - рассмотрим, почему растение зеленое. В процессе фотосинтеза растения используют энергию красной и фиолетовой частей спектра солнечного света и с ее помощью разлагают воду, образуя углеводороды и удовлетворяя другие свои нужды. Но Солнце посылает значительно больше света в желтой и зеленой частях спектра, нежели в красной или фиолетовой. Растения, обладающие всего лишь одним фотосинтезирующим пигментом хлорофиллом, не используют самую насыщенную часть солнечного спектра. Многие растения с опозданием «заметили» этот факт и осуществили соответствующее изменение: в них развились другие пигменты (например, каротиноиды и фикобилины), которые отражают красный свет и поглощают желтый и зеленый. Прекрасно. Но отказались ли эти растения от хлорофилла? Нет, не отказались. На рис. 9 изображена фотосинтезирующая фабрика красной водоросли. Ее волокна содержат хлорофилл, а маленькие шарики, прикрепленные к этим волокнам, содержат фикобилин, который, собственно, и делает красную водоросль красной. Эти растения по-прежнему передают энергию, полученную ими от зеленой и желтой части солнечного спектра, хлорофиллу, который, как и раньше, служит посредником между светом и химическими реакциями в процессе фотосинтеза, хотя энергия света была первоначально поглощена не им. Природа не может выбросить хлорофилл и заменить его другим, лучшим пигментом, поскольку хлорофилл слишком глубоко вплетен в ткань жизни. Растения, имеющие дополнительные пигменты, безусловно, отличаются от других. Они более эффективны, но и в них в самом центре процесса фотосинтеза продолжает трудиться хлорофилл, пусть и с меньшей ответственностью, чем раньше. Я думаю, что эволюция мозга протекала аналогичным образом. Глубинные, древние образования все еще остаются в строю.

Рис. 9. Полученная с помощью электронного микроскопа фотография маленького растения, называемою красной водорослью. Его научное название - Porphyridium cruentum . Хлоропласт, фотосинтезирующая фабрика этого организма, занимает почти всю клетку. Фотография сделана с увеличением в 23 000 раз доктором Элизабет Гантт в лаборатории радиационной биологии Смитсонианского института.

2. Лимбическая система

Выяснилось, что лимбическая система генерирует сильные или особо яркие эмоции. Отсюда сразу же следует еще один вывод относительно комплекса рептилии: для него характерны не бурные страсти и саднящие душу противоречия, а послушное и бесстрастное осуществление любого поведения, диктуемого генами или мозгом.

Электрические разряды внутри лимбической системы иногда вызывают симптомы, сходные с теми, что бывают при психозах или при приеме психоделических или галлюцинногенных средств. И в самом деле, мишени, на которые действуют многие психотропные средства, находятся именно в лимбической системе. Вероятно, она управляет весельем и страхом, а также множеством тонких эмоций, про которые принято думать, что они являются чисто человеческими.

«Главная железа», гипофиз, который оказывает влияние на другие железы и управляет эндокринной системой человека, расположена в самой глубине лимбической системы. Известно, что нарушения в работе эндокринной системы приводят к резким изменениям настроения, а это дает некоторый намек на те связи, что существуют между деятельностью лимбической системы и психологическим состоянием человека. В состав лимбической системы входит образование миндалевидной формы, называемое миндалиной и принимающее существенное участие в механизмах страха и агрессивности. Мирные и спокойные домашние животные становятся почти неправдоподобно буйными или же испытывают непреодолимый страх при электрическом раздражении их миндалин. В одном из таких экспериментов кошка в ужасе съеживалась перед обычной маленькой белой мышкой. Напротив, обычно свирепые животные, такие, как рысь, становятся покорными и позволяют гладить и ласкать себя, если только у них удалена миндалина. Нарушения в работе лимбической системы могут вызвать ничем не объяснимые приступы ярости, страха или чувствительности. Тот же результат может давать и естественное перевозбуждение - те, кто страдает от подобного рода заболеваний, порой испытывают настолько не соответствующие обстоятельствам эмоции, что их считают ненормальными.

По крайней мере, некоторую роль в механизме воздействия на эмоции таких лимбических эндокринных систем, как гипофиз, миндалина и гипоталамус, играют выделяемые ими гормоны - особые белковые вещества, которые влияют на деятельность других частей мозга. Самым известным из них является, вероятно, адренокортикотропный гормон гипофиза (АКТГ), способный воздействовать на столь несхожие между собой функции мозга, как удержание зрительных образов, тревожность и объем внимания. Есть данные о том, что в третьем желудочке мозга, который соединяет таламус и гипоталамус, то есть в области, тоже входящей в лимбическую систему, обнаружены некоторые относительно небольшие белки, выделяемые гипоталамусом. Схема на рис. 10 может помочь представить себе анатомию тех структур мозга, о которых шла речь в предыдущих абзацах.

Рис. 10. Схематическое изображение продольного разреза человеческого мозга, в котором большую часть занимает неокортекс, а меньшую - лимбическая система и ствол мозга, или задний мозг. Р-комплекс не показан.

Имеются основания думать, что начала альтруистического поведения также таятся в лимбической системе. Действительно, за редкими исключениями (главным образом к ним относятся общественные насекомые) млекопитающие и птицы являются единственными организмами, которые уделяют существенное внимание заботе о подрастающем поколении. Эта развившаяся в процессе эволюции способность обеспечивает долгий период пластичности и благодаря этому позволяет воспользоваться огромными возможностями по переработке информации, которой обладает мозг млекопитающих и приматов. Очевидно, любовь - это изобретение млекопитающих.

Многое в поведении животных доказывает справедливость той точки зрения, что сильные эмоции развивались главным образом у млекопитающих и, хотя и в меньшей степени, у птиц. Я думаю, не вызывает сомнения привязанность домашних животных к людям. Хорошо известно, что многие млекопитающие-матери горюют, когда у них отнимают их детенышей. Интересно, насколько далеко заходят такого рода эмоции? Не бывает ли у лошадей порой проблесков патриотического пыла? Не испытывают ли собаки по отношению к людям нечто похожее на религиозный экстаз? Какие другие сильные и слабые чувства знают животные, ничего нам о них не сообщая?

Наиболее старая часть лимбической системы - обонятельная кора - ответственна за различение запахов, эмоциональное воздействие которых испытало на себе большинство людей. Способность удерживать события в памяти и вспоминать во многом связана с гиппокампом, структурой, расположенной внутри лимбической системы. Это очевидным образом следует из того, что при повреждении гиппокампа возникают серьезные нарушения памяти. Знаменита история больного Г.М., в течение долгих лет страдавшего эпилептическими припадками, вследствие чего ему была сделана операция, во время которой были удалены участки мозга, с обеих сторон примыкающие к гиппокампу. В результате снизилась частота и сила припадков, но больной потерял память. Он сохранил способность к восприятию, мог усваивать новые двигательные навыки, но забывал все, что происходило более часа назад. Сам он характеризовал свое состояние так: «Каждый день проходит сам по себе - какую бы радость или печаль он мне ни принес». Он описывал свою жизнь как непрерывное продление того чувства дезориентированности в мире, какое многие из нас испытывают, пробуждаясь ото сна, когда очень трудно бывает вспомнить, что произошло только что. Весьма любопытно, что, несмотря на грубые нарушения психики, его IQ (коэффициент интеллектуальности) после операции повысился. Он мог отчетливо различать запахи, но затруднялся указать источник каждого из них. Он проявлял так же ясно выраженное безразличие в вопросах пола.

В другом случае молодой американский летчик был ранен на шуточной дуэли с другим военнослужащим - острие рапиры прошло через его правую ноздрю, задев ту небольшую часть лимбической системы, что расположена чуть выше носа. В результате память его пострадала, хотя и не так серьезно, как у больного Г.М. При этом многие из его интеллектуальных способностей и способностей к восприятию остались прежними. Повреждение его памяти было особенно заметно на словесном материале. Вдобавок несчастный случай сделал его импотентом и нечувствительным к боли. Однажды он расхаживал босиком по нагретой солнцем металлической палубе прогулочного судна, не сознавая, что ступни ног его сильно обгорели, пока другие пассажиры не стали жаловаться на неприятный запах горелого мяса. Сам же он ни боли, ни запаха не чувствовал.

Подобные случаи с очевидностью свидетельствуют, что столь сложная форма деятельности, как половое поведение, управляется у млекопитающих одновременно всеми тремя частями триединого мозга - Р-комплексом, лимбической системой и новой корой. (Участие Р-комплекса и лимбической системы в половой деятельности мы уже отмечали ранее. Свидетельства участия в ней новой коры легко могут быть получены путем самонаблюдения.)

Одна часть лимбической системы отдана устной речи и восприятию вкуса, другая - сексуальным функциям. Связь между половым поведением и запахом очень древняя, особое развитие она получила у насекомых - обстоятельство, проливающее свет как на плюсы, так и на минусы устройства жизни, свойственного нашим отдаленным предкам, при котором они во всем полагались на свое умение различать запахи.

Однажды я наблюдал эксперимент, в котором голова мухи с помощью очень тонкой проволочки была соединена с осциллографом, и на его экране можно было видеть все электрические импульсы, генерируемые обонятельной системой мухи. Чтобы получить доступ к механизмам обоняния, голова мухи была только что отделена от туловища и потому все еще в известном смысле функционировала. Экспериментаторы предъявляли мухе различные пахучие вещества, в том числе неприятные и раздражающие газы, например аммиак, но заметного эффекта не было - на экране осциллографа каждый раз наблюдалась абсолютно горизонтальная линия. Затем перед отделенной от тела мухи головой расположили крохотное количество аттрактанта, выделяемого самкой этого вида, и тотчас же на экране осциллографа появился вертикальный импульс необычайной величины. Муха почти совсем не умела различать запахи, кроме одного лишь запаха аттрактанта. Но уж зато эти молекулы она умела унюхивать исключительно хорошо.

Обонятельная специализация такого рода вообще обычна для насекомых. Шелкопряд способен уловить запах аттрактанта самки даже в том случае, когда его усиков достигают всего лишь около сорока молекул этого вещества в секунду. Самке шелкопряда достаточно ежесекундно выделять всего лишь одну стотысячную миллиграмма аттрактанта, чтобы привлечь всех самцов, находящихся вокруг нее в объеме, равном кубической миле. Не будь этого, не было бы шелкопрядов.

Возможно, наиболее любопытный пример использования запаха для выбора брачного партнера и продолжения рода дают нам южноафриканские жуки. На зиму они зарываются в землю, а весной, когда земля оттаивает, выбираются на поверхность, но обессилевшие самцы раскапывают себя на несколько недель раньше, чем самки. В том же районе Южной Африки произрастает вид орхидеи, которая испускает аромат, идентичный запаху аттрактанта самки жука. Очевидно, и орхидеи и жуки выработали в процессе эволюции, по существу, одно и то же вещество. И тут обнаруживается, что самцы жуков чрезвычайно «близоруки», а вдобавок орхидеи располагают свои лепестки таким образом, что подслеповатым жукам кажется, будто они видят самку. Жуки-самцы в течение нескольких недель предаются разнузданному «наслаждению» среди орхидей, а тут вдруг из-под земли появляются самки. Между тем орхидеи уже благополучно опылены жуками. В результате выживают и жуки, и орхидеи. (Кстати сказать, в интересах орхидей не быть слишком уж привлекательными: ведь если жуки не смогут размножаться, то орхидеям не поздоровится.) Таким образом, мы обнаружили одно ограничение чисто обонятельного полового раздражителя. Другое заключается в том, что, поскольку все самки жука выделяют один и тог же половой аттрактант, самцу нелегко выбрать себе даму сердца. Получается, что самцы изо всех сил стараются привлечь самку или, если речь идет о жуках-рогачах, бьются жвало к жвалу с соперниками, зная, что в качестве приза получат самку, а половой аттрактант, испускаемый самками, служит главным образом для того, чтобы снизить степень полового отбора среди насекомых.

Иные способы найти себе брачного партнера возникли у рептилий, птиц и млекопитающих. Но связь полового поведения и запаха все еще ясно видна нейроанатомически у высших животных и анекдотически - у людей. Я думаю иногда: не служат ли деодоранты, особенно «женские», благородному делу снижения сексуального возбуждения, чтобы дать нашим мыслям возможность хоть изредка сосредоточиться на чем-нибудь ином.

3. Новая кора

Повреждения переднего мозга даже рыбу лишают инициативы и осторожности. У высших животных эти качества, значительно более развитые, локализованы в новой коре - местонахождении многих познавательных функций, характерных для человека. Обычно ее делят на четыре главные части, или доли: лобная, теменная, височная и затылочная. Раньше нейрофизиологи считали, что высшие разделы мозга связаны лишь между собой, но теперь установлено, что они имеют много связей и с подкорковыми отделами мозга. Однако ни в коем случае нельзя считать доказанным, что те части, на которые условно подразделена новая кора, представляют собой функциональные единицы. Каждая из них, вне сомнения, имеет много разных функций, а некоторые функции могут выполняться всеми долями или несколькими из них. В частности, лобные доли, помимо прочего, ответственны, видимо, за планирование действий и управление ими, теменные доли - за пространственное восприятие и обмен информацией между мозгом и остальной частью тела, височные доли - за множество сложных задач восприятия и, наконец, затылочные доли - за зрение, которое является главным органом чувств у человека и других приматов.

В течение многих десятилетий среди нейрофизиологов преобладала точка зрения, что лобные доли, расположенные сразу же за лобными костями, - то место мозга, где осуществляется предвидение и планирование будущего, то есть две функции, наиболее характерные для человеческого поведения. Но последние исследования показали, что положение не столь просто. Большое число случаев поражения лобных долей, происшедших главным образом в результате огнестрельных ранений головы, были изучены американским нейрофизиологом Гансом-Лукасом Теубером в Массачусетском технологическом институте. Он обнаружил, что многие поражения лобных долей мозга не оказывают почти никакого видимого воздействия на поведение человека. Однако при грубом их разрушении «пациент не полностью лишен способности предвидеть ход событий, но не может представить себя в качестве их потенциального участника». Теубер подчеркивает тот факт, что лобные доли заняты предвидением не только двигательной, но и познавательной деятельности, в частности оценкой тех последствий, к которым приведут произвольные движения. Лобные доли также осуществляют связь между зрением и прямохождением.

Таким образом, лобные доли могут участвовать в осуществлении функций, присущих лишь человеку, двумя различными путями. Если они управляют предвидением будущего, то обязаны быть также местонахождением забот и вместилищем тревог. Вот почему отсечение лобных долей уменьшает тревожность. Но в то же время такое отсечение - префронтальная лоботомия - весьма уменьшает и способность пациента оставаться человеком. Цена, которую мы платим за предвидение будущего, - это тревога о нем. Возможно, не такая уж радость предсказывать несчастье; Поллианна была намного счастливее Кассандры.

Но кассандрический компонент нашего естества необходим для выживания. Соображения, касающиеся позиции, занимаемой человеком относительно будущего, легли в основу этики, магии, науки и законности. Выгода от предвидения катастрофы заключается в возможности предпринять шага к тому, чтобы попытаться избежать ее, жертвуя сиюминутным выигрышем в пользу завтрашнего блага. В результате подобного предвидения общество обеспечивает себе материальную безопасность и тем получает возможность создавать для своих членов свободное время, необходимое для социального и технического развития.

Другая функция, которую, как полагают, осуществляют лобные доли мозга, - это обеспечение возможности ходить на двух ногах. Наша вертикальная походка была бы невозможна без лобных долей. Как будет более подробно показано дальше, умение стоять на двух ногах освободило наши руки для выполнения сложных действий, что, в свою очередь, привело к развитию истинно человеческих культурных и физиологических черт. В самом прямом смысле этих слов цивилизация есть продукт деятельности лобных долей.

Зрительная информация от глаз поступает в мозг человека, в основном в затылочную его долю, находящуюся в задней части головы, слуховое восприятие - в верхнюю часть височной доли, расположенной за висками. Есть отдельные свидетельства, что эти части новой коры значительно хуже развиты у слепоглухонемых. Поражения затылочной доли в результате огнестрельного ранения, например, часто являются причиной нарушения ноля зрения. Больной может быть во всех остальных отношениях совершенно нормальным, но ему доступно лишь периферическое зрение, прямо перед собою он видит лишь неясно очерченное размытое пятно. В других случаях бывает более странное нарушение зрительного восприятия, в том числе геометрически правильные «плавающие» нарушения поля зрения, своего рода «зрительные припадки», когда, например, предмет, находящийся на полу справа и внизу от пациента, в какие-то моменты воспринимается им как плавающий в воздухе слева и вверху от него, вдобавок повернутым на 180 градусов. Если систематически изучать различные нарушения зрения, случающиеся при различных поражениях затылочных долей, то становится возможным определить, какая часть затылочной доли коры головного мозга ответственна за какую из зрительных функций. У детей, чей мозг способен к самопочинке или к передаче нарушенных функций соседним участкам, вероятность постоянного нарушения зрения значительно меньше, чем у взрослых.

Способность связывать между собой звуковые и зрительные сигналы локализована в височной доле. Повреждения ее приводят к афазии, то есть невозможности различать устную речь. Примечательно и важно, что больные, у которых поврежден мозг, могут совершенно свободно владеть устной речью, а в то же время полностью утратить способность к письму, или же наоборот. Они могут уметь писать, но не читать, уметь читать цифры, но не буквы, называть предметы, но не цвета. В неокортексе существует удивительное разделение функций, противоречащее привычному представлению, будто чтение и письмо, узнавание слов и узнавание цифр - это очень близкие вещи. Есть также, пока еще, правда, не подтвержденные, сообщения о том, что встречается повреждение мозга, в результате которого больной перестает понимать или страдательный залог, или предложные обороты, или притяжательные конструкции. (Может быть, однажды обнаружат и местонахождение сослагательного наклонения. Не окажется ли тогда, что у людей, говорящих на романских языках, этот крохотный участок мозга необычайно увеличен, а у тех, чей родной язык английский, наоборот, весьма недоразвит?) Как это ни удивительно, похоже, ч го различные абстрактные понятия, включая грамматические «части речи», впаяны в свои особые участки мозга.

Известен случай, когда поражение височной доли коры головного мозга вызвало совсем уж удивительное нарушение зрительного восприятия, при котором больной не мог различать лица, даже лица членов своей семьи. Когда ему показали изображение человеческого лица, он сказал, что это, возможно, яблоко. На просьбу подтвердить чем-либо свое предположение, он отождествил рот с надрезом на яблоке, нос - с черенком, согнутым вдоль поверхности яблока, а глаза - с двумя отверстиями, проделанными червяком-вредителем. Но тот же самый пациент мог в совершенстве распознавать изображения домов и других неодушевленных предметов. Различного рода эксперименты показывают, что повреждения правой затылочной доли коры головного мозга ведут к тому, что больной не может вызвать в памяти несловесные образы, а повреждения левой затылочной доли ведут к потере языковой памяти.

Наши способности читать и составлять карты, ориентироваться в трехмерном пространстве и пользоваться подходящими к случаю символами (вероятно, все эти способности либо участвуют в создании языка, либо используют его) сильно страдают при повреждении теменной доли, расположенной вблизи макушки. Один солдат, который во время войны получил тяжелое проникающее ранение теменной доли, в течение целого года не мог попасть ногами в тапочки или же найти свою кровать в госпитальной палате. Впоследствии тем не менее он почти полностью выздоровел.

Повреждения извилины неокортекса, расположенной в теменной части мозга, вызывают алексию, то есть неспособность распознавать печатный текст. Обнаружилось, что теменная доля коры участвует в построении всех знаковых языков, и потому ее повреждение приводит к резкому снижению умственных способностей, что проявляется в каждодневном поведении.

Среди всех абстракций, доступных новой коре, высшая - это пользование знаковыми языками, особенно чтение, письмо и математика. Они требуют согласованной деятельности височной, теменной и лобной долей, а может быть, также и затылочной. Однако не все знаковые языки являются неокортикальными; например, пчелы, не обладающие даже намеком на эту часть мозга, выработали богатый язык танца (впервые изученный австрийским энтомологом Карлом фон Фришем), с помощью которого они обмениваются информацией о том, в каком направлении и на каком расстоянии находится пища. Это своеобразный язык жестов, имитирующий движения, которые пчелы на самом деле выполняют, когда находят пищу, - мы бы на их месте сделали несколько шагов в направлении к холодильнику, похлопали себя по животу, прищелкивая при этом языком. Однако словарь этого языка крайне ограничен, он включает в себя, быть может, всего несколько десятков слов. То обучение, которому подвергаются наши малыши во время долгого периода детства, почти целиком - неокортикальная функция.

Хотя большая часть обонятельной информации перерабатывается в лимбической системе, кое-какая работа с ней происходит и в неокортексе. Похожая ситуация складывается и с памятью. Кроме обонятельной коры, важной частью лимбической системы является, как уже говорилось, гиппокамп. После того как у животного удалена обонятельная кора, оно может все-таки улавливать запах, хотя и значительно хуже, чем раньше. Это еще одна демонстрация избыточности функций мозга. Есть данные, позволяющие полагать, что у современного человека механизм кратковременной памяти на запах находится в гиппокампе. Первоначальной функцией гиппокампа могла быть исключительно кратковременная память на запах, полезная, например, для выслеживания жертвы или нахождения существ противоположного пола. Но двустороннее повреждение гиппокампа приводит, как в случае с больным Г. М., к серьезным нарушениям всех видов кратковременной памяти. Такие больные в буквальном смысле не могут вспомнить, что случилось секунду назад. Очевидно, как гиппокамп, так и лобные доли участвуют в организации кратковременной памяти человека.

Один из интересных выводов, следующих из этого утверждения, заключается в том, что механизмы кратковременной и долговременной памяти расположены в различных частях мозга. Классический условный рефлекс - способность павловских собак выделять слюну в тот момент, когда звонит звонок, - вероятно, базируется в лимбической системе. Это долговременная память, но очень ограниченного типа. Сложная человеческая долговременная память связана с новой корой, которая дает человеку возможность продумывать наперед свои действия. По мере того как мы стареем, мы все чаще забываем, что было сказано нам мгновение назад, а в то же время сохраняем в памяти яркие и точные образы событий, происходивших в нашем детстве. При этом, однако, и наша кратковременная и наша долговременная память остается в полном порядке - мы испытываем лишь сложности в переписывании нового материала из первой во вторую. Пенфилд полагает, что причина тут кроется в недостаточном кровоснабжении гиппокампа в старости - из-за атеросклероза или иных физических недомоганий. Таким образом, старики - а также и не такие уж старики - могут испытывать серьезные трудности, связанные с доступом к кратковременной памяти, обладая в других случаях живым и острым умом. Здесь видно отчетливое различие между кратковременной и долговременной памятью, объясняющееся их локализацией в различных частях мозга. Официантки в закусочных могут запоминать огромное количество информации, которую они с большой точностью передают на кухню. Но час спустя вся она полностью стирается, поскольку была заложена в кратковременную память и не было предпринято никаких усилий, чтобы переписать ее в долговременную.

Механизм извлечения из памяти может быть сложным. Обычно мы знаем, что в нашей долговременной памяти находится нечто - слово, имя, лицо или опыт, но не можем вызвать их оттуда, как бы ни пытались. Но стоит подумать о чем-либо другом, но близком, и память сама отдает нам то, что скрывала. (Человеческое зрение устроено в какой-то мере сходным образом. Когда мы смотрим на плохо различимый объект - скажем, на звезду - прямо, то работает так называемая центральная ямка глаза, то есть тот участок сетчатки, где острота зрения максимальна и также максимальна плотность светочувствительности клеток, называемых колбочками. Но когда мы переводим взгляд немного в сторону, глядя на предмет, как говорится, искоса, мы тем самым включаем в игру другие клетки, называемые палочками, которые способны улавливать слабый свет и, стало быть, могут увидеть плохо различимую звезду.) Интересно было бы узнать, отчего «думание вбок» облегчает вспоминание. Быть может, тут все дело просто в том, что таким образом к нужным следам в памяти удается добраться другим нейронным путем - правда, эта гипотеза предполагает, что деятельность нашего мозга организована не слишком удачно.

Каждому из нас случалось однажды проснуться с ощущением, что утром обязательно вспомнишь вот этот яркий, леденящий, многое объясняющий или еще чем-нибудь замечательный сон, однако на следующий день в памяти не остается ни малейшего следа от содержания этого сновидения или, в лучшем случае, сохраняется лишь смутное воспоминание о тех эмоциях, что он вызвал. С другой стороны, если сон этот показался мне достаточно важной причиной, чтобы разбудить среди ночи жену и рассказать ей о нем, то утром я безо всякой ее помощи легко восстанавливаю в памяти его содержание. Точно так же, если я дал себе труд записать свой сон, то, проснувшись, совершенно свободно вспоминаю его, не обращаясь к своим ночным заметкам. То же происходит, если нужно запомнить номер телефона. Если мне сообщают его и я просто думаю об этом номере, скорее всего я его забуду или перепутаю цифры. Если же я повторю номер телефона вслух или запишу его, то потом легко могу вспомнить. Это, безусловно, означает, что в нашем мозге есть участок, который запоминает звуки и образы, а не мысли. Мне думается, память такого рода возникла еще до того, как у нас в голове появилось слишком много мыслей, - в те времена, когда важным было запомнить шипение нападающей рептилии или тень падающего камнем сокола, а не наши собственные случайные философские размышления.

О природе человека

Несмотря на всю привлекательность идеи локализации функций, которая составляет суть триединой модели мозга, я еще раз подчеркиваю, что было бы нелепым упрощенчеством утверждать, будто различные функции в мозге совершенно разделены. Ритуальное и эмоциональное поведение людей, вне всякого сомнения, находится под сильным влиянием абстрактного мышления, свойственного новым областям коры. На этом, как показал анализ, основаны чисто религиозные верования, а также сугубо логические (философские) обоснования общественной иерархии - вроде утверждений, будто монархи - это помазанники Божьи (Т. Гоббс). Точно так же животные, в том числе не являющиеся даже приматами, имеют некоторые задатки аналитического мышления. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление в отношении дельфинов, о чем я писал в своей книге «Космическая связь».

С этими оговорками можно тем не менее в первом приближении считать, что ритуальный и иерархический аспекты нашей жизни находятся под сильным влиянием Р-комплекса и общи для нас и наших предков-рептилий; что альтруистический, эмоциональный и религиозный аспекты нашей жизни в значительной мере управляются лимбической системой и общи для нас и наших предков - млекопитающих-неприматов (а возможно, и птиц); что разум - это функция новых областей коры головного мозга, неокортекса, которая в какой-то мере общая у нас и у высших приматов, а также у таких китообразных, как дельфины и кашалоты. Ритуалы, эмоции и рассуждения - все это важные признаки человеческого в человеке, но еще более важно то, что только человек умеет мыслить абстрактно. Мы любознательны, постоянно делаем что-то для удовлетворения каких-либо своих насущных потребностей, но опять-таки к самым человеческим формам деятельности относятся занятия наукой, техникой, музыкой и живописью. Круг специфически человеческих занятий гораздо шире того, который мы по привычке обозначаем словом «гуманитарные», сужая тем самым взгляд на то, что является истинно человеческим. Если этого не учитывать, то человеческое можно найти у китов и слонов.

Модель триединого мозга основана на данных сравнительной нейроанатомии и изучении поведения. Но людям не чуждо и стремление честно заглянуть внутрь самих себя, а потому, если модель триединого мозга верна, мы можем надеяться найти некоторые намеки на ее правильность в истории человеческого самопознания. Самая известная из гипотез, которая в чем-то напоминает идею триединого мозга, - это придуманное Зигмундом Фрейдом разделение человеческой психики на Ид, Эго и Суперэго. Те аспекты Р-комплекса, что связаны с агрессивностью и сексуальностью, вполне удовлетворительно соответствуют данному Фрейдом определению Ид (по-латыни значит «оно», то есть обозначает животный аспект нашей натуры), но, насколько я знаю, в своем описании Ид Фрейд не говорил о ритуальном и социально-иерархическом аспектах Р-комплекса. Он считал эмоции функцией Эго, в частности «океанического опыта» - фрейдистского эквивалента религиозному прозрению. Однако Супер-эго первоначально был описан не как вместилище абстрактного мышления, а как хранилище структур, связанных с понятиями «социум» и «семья», что в модели триединого мозга скорее уже относится к Р-комплексу. Таким образом, психоаналитическая идея о делении человеческой психики на три части находится лишь в слабом соответствии с моделью триединого мозга.

Быть может, более подходящая метафора - фрейдистское деление психики на сознательное, подсознательное (которое скрыто, но может выйти наружу) и бессознательное (которое подавляется или недоступно). Когда Фрейд говорил, что «склонность человека к неврозам является обратной стороной его склонности к культурному развитию», он имел в виду сложности в отношениях, которые существуют между тремя компонентами человеческой души. Он называл бессознательные функции «первичными процессами».

Но самую точную по совпадению внутреннего мира метафору человека мы обнаруживаем в Платоновой диалоге «Федр». Там Сократ уподобляет душу колеснице, влекомой двумя лошадьми, черной и белой, которые тянут ее в противоположных направлениях и плохо подчиняются вознице. Колесница очень напоминает нейрошасси Мак-Лина, две лошади - Р-комплекс и лимбическую кору, а возничий, едва способный управлять накренившейся колесницей и лошадьми, - неокортекс. Еще одна метафора Фрейда описывает Эго как наездника на непокорной лошади. Обе метафоры, и Фрейда и Платона, подчеркивают определенную самостоятельность частей души, а также напряженность их отношений между собой. Все это характерно для человека, и мы к этому еще вернемся. Вследствие того, что между тремя его компонентами существуют нейроанатомические связи, сам триединый мозг, подобно колеснице из платоновского «Федра», нужно считать метафорой. Но эта метафора может оказаться глубокой и полезной.

Примечания:

Джекоб Броновски - популяризатор науки и литературовед, поляк по происхождению. Учился в Кембридже, преподавал в университетах, читал курс лекций в Массачусетском технологическом институте. Из книг, обращенных к массовому читателю, наиболее известны «Наука и человеческие ценности», «Восхождение Человека» (по этой книге была сделана серия популярных телевизионных передач, о них и говорит К. Саган). - Перев.

Однако «творческая роль» естественного отбора проявляется в преобразовании популяций, в результате которого и рождается новый вид. - Перев.

Вопрос о природе (сущности) человека может быть правильно понят лишь с учетом всего, что знает современная наука о человеке и как о живом существе, и как о субъекте общественно-исторической деятельности. Это один из основных вопросов философии. См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3; Проблема человека в современной философии. Сб. М., 1969; Мысливченко А. Г. Человек как предмет философского познания. М., 1972; Соотношение биологического и социального в человеке. Сб. М., 1975; Дубинин II. П. Что такое человек. М., 1983; Фролов И. Т. На пути к единой науке о человеке. - Природа, 1985, № 8; Послесловие Д. А. Поспелова к данной книге. - Перев.

Изложенная здесь концепция триединого мозга занимает в современной нейробиологии довольно скромное место и разделяется далеко не всеми учеными. Вместе с тем идея иерархической организации мозга имеет надежную научную основу. - Прим. редакции.

Это правило, касающееся различий в родительской заботе у млекопитающих и рептилий, не обходится без исключений. Заботливая мамаша нильская крокодилиха прячет в пасти своих только что вылупившихся крошек и переносит их в относительно безопасное место реки, а вот лев в Серенгети, как только достигает доминирующего положения, сразу же уничтожает всю наличную молодь. Но в целом млекопитающие проявляют куда большую заботу о своих детях, нежели рептилии. Не исключено, что это различие было еще более ярко выражено сто миллионов лет назад.

Головы и туловища членистоногих некоторое время могут отлично обходиться друг без друга. Самка богомола в ответ на серьезное ухаживание часто в буквальном смысле лишает своего поклонника головы. В человеческом обществе такое поведение считалось бы асоциальным, но у насекомых оно в порядке вещей. Удаление мозга снимает сексуальные запреты и побуждает то, что осталось от самца, к спариванию. После этого самка завершает торжество трапезой в одиночку.

Поллианна - героиня одноименной повести Э. Портер, ее имя стало нарицательным, оно служит синонимом неисправимой оптимистки, глядящей на жизнь сквозь розовые очки. Кассандра - но греческой мифологии, дочь царя Трои Приама, прорицательница. Это она предостерегала царевича Париса от похищения Елены, жены царя Спарты Менелая, но по наущению Аполлона ее предостережениям не вняли, из-за чего и началась Троянская война. - Перев.

И в самом деле, есть немало медицинских данных, указывающих на связь между кровоснабжением и интеллектуальными способностями. Давно было известно, что пациенты, на несколько минут лишенные кислорода, испытывали иногда постоянные и серьезные умственные расстройства. Операции по удалению закупорки сонной артерии часто приносили неожиданную пользу: согласно одному исследованию, через шесть недель после такой операции коэффициент интеллектуальности пациента повысился в среднем на восемнадцать единиц, что представляет собой существенное улучшение. Обсуждался также вопрос о том, что умственное развитие младенцев улучшается при гипербарической оксигенизации, то есть когда их помещают в барокамеры с повышенным давлением кислорода.

Происхождение мозга Савельев Сергей Вячеславович

§ 36. Общий план строения нервной системы рептилий

При масштабном освоении суши мозг рептилий изменился. Однако его морфологические перестройки, на первый взгляд, не были столь принципиальными, как у амфибий. Поверхностный анатомический анализ показывает, что древний «амфибийный» архетип строения центральной нервной системы не подвергся радикальным изменениям (см. рис. III-4; рис. III-5; III-6). Этот поверхностный взгляд на морфологию нервных центров рептилий может ввести в заблуждение. Только рептилии смогли эффективно освоить сушу, доминировать в воде, подняться в воздух и стать первой доминирующей группой позвоночных. Основой для такой широкой и полиморфной радиации был не только бесконечный пищевой ресурс, но и эффективная система управления организмом - мозг. При появлении рептилий произошёл ряд существенных перестроек нервной системы, которые затем стали базовыми для всех амниот. По-видимому, эти изменения были схожими, хотя и могли возникать совершенно независимо. Основная трудность состоит в том, что первичный архетип строения нервной системы был замаскирован дальнейшими адаптивными специализациями. Его реконструкция возможна только при выделении ключевых и повторяющихся структурных элементов в организации мозга рептилий. К сожалению, современные рептилии скромно представлены довольно специализированными видами. Это несколько затрудняет поиск древних конструкций мозга, принадлежавших их далёким предкам.

Рассмотрим общий план строения нервной системы рептилий. Их нервная система развита значительно лучше, чем у амфибий и первичноводных позвоночных. Спинной мозг имеет цилиндрическую форму с плечевым и поясничным утолщениями, соответствующими поясам конечностей. Сзади спинной мозг продолжается, постепенно сужаясь, в начало хвостового отдела позвоночника. Головной мозг более широк и массивен, чем у амфибий, особенно у крокодилов и черепах. Для рептилий характерны изгибание ствола и стремление крупных полушарий надвинуться на лежащие позади промежуточный и средний мозг (см. рис. III- 6; рис. III-7; III-8). Полушария переднего мозга без резких границ переходят в обонятельные луковицы, от которых начинаются обонятельные нервы.

Увеличение размеров полушарий переднего мозга связано с появлением зачатков коры - одного или нескольких слоёв клеток, расположенных под поверхностью мозга (см. рис. III-7, а). В этой зоне переднего мозга осуществляется вторичный анализ информации, поступающей от органов обоняния. Промежуточный мозг почти совсем закрыт сверху передним мозгом, так что на дорсальную поверхность выходит только париетальный (парапинеальный) орган. У многих ящериц этот орган сохраняет строение неинвертированного глаза беспозвоночных (см. рис. III-5-III-8). Как и у других позвоночных, промежуточный мозг рептилий имеет воронку, переходящую в гипофиз. Средний мозг представлен хорошо развитым двухолмием, которое выполняет функции зрительных центров (см. рис. III-5; III-6). Однако у змей зрительное двухолмие несколько редуцируется и впервые появляются небольшие парные задние бугорки - среднемозговые центры слуха (у рыб и личинок амфибий они обслуживали органы боковой линии). Двигательные отделы включают в себя задний и продолговатый мозг. Это крупный комплекс мозга с почти закрытым IV желудочком. Он прикрыт сверху мозжечком, который может иметь вид полоски, треугольника или овала, как у крокодилов (см. рис. III- 6).

Черепно-мозговые нервы представлены 12 парами, которые преимущественно обособлены друг от друга. Большинство нервов рептилий не связаны друг с другом и выходят из мозга по отдельности. Только у змей лицевой нерв иногда тесно связан с узлом тройничного нерва. Обонятельный нерв (I) снабжает своими ветвями обонятельный мешок и якобсонов орган (см. рис. III-8, в). Расположенный рядом терминальный нерв (0) иннервирует этмоидную часть головы. Зрительные нервы (II) образуют в основании черепа перекрёст, называемый хиазмой, при этом у ящериц волокна одного зрительного нерва проходят сквозь щель другого. Лицевой нерв (VII) представляет небольшую, слаборазвитую ветвь. Блуждающий нерв (X) является одним из наиболее длинных черепно-мозговых нервов. Это обусловлено тем, что сердце, желудок и лёгкие сильно удалены от головы. К блуждающему нерву прилежит добавочный нерв (XI), а подъязычный нерв (XII), начинаясь несколькими корешками от передней части спинного мозга, выходит из черепа через одно или несколько специальных отверстий.

Органы чувств рептилий обладают рядом уникальных особенностей, связанных с ороговением покровов. Несмотря на ороговение, в чешуйках кожи многих рептилий найдены осязательные пятна, а под чешуйками существует развитая сеть осязательных телец с нервными окончаниями. Специализация нервных окончаний, иннервирующих кожу, является прообразом развитых соматических рецепторов млекопитающих (Spearman, Riley, 1980).

Огромное значение как осязательный орган имеет язык. У многих змей и ящериц он постоянно находится в движении. Вкусовыми органами служат луковицеобразные тельца в слизистой стенке языка и нёба. Орган обоняния у рептилий представлен двумя системами: основной (обонятельный эпителий носовых мешков) и добавочной (якобсонов орган) (см. рис. III-8). Носовая полость парная, сообщается с ротовой и глоточной полостью через хоаны. У ящериц и змей часто встречается парная полость, лежащая книзу от носовой и открывающаяся особым отверстием в ротовую полость. На дне полости расположены хемочувствительные карманы - якобсонов орган, в который рептилии вкладывают раздвоенный на конце язык (Halpern, 1987). Слуховой аппарат рептилий состоит из внутреннего и среднего, а иногда и из зачатков наружного уха. Лабиринт более развит, чем у амфибий (см. рис. III-7, г, III-8), а у крокодилов появляются признаки улитки.

У некоторых змей имеются терморецепторы очень высокой чувствительности. Они могут улавливать с расстояния 15 см инфракрасные волны от мыши, температура тела которой выше, чем температура окружающей среды. Так как терморецепторы расположены в лицевых ямках, гремучие змеи могут определять направление на источник теплового излучения. Глаза рептилий обычно несколько крупнее по отношению к голове, чем у амфибий. Глазное яблоко шаровидной формы, а вокруг роговицы у многих ящериц и черепах формируется склеротикальное кольцо из костяных пластинок. Аккомодация у большинства рептилий достигается при помощи мышцы, расположенной вокруг хрусталика. Эта мышца сжимает хрусталик, делая его толще, и тем самым даёт возможность рассматривать близко расположенные предметы. Только у змей аккомодация происходит в результате перемещения хрусталика, как у амфибий. В цветных фоторецепторах (колбочках) рептилий и птиц находятся специальные цветные масляные капли, которые сужают кривые спектральной чувствительности рецепторов и уменьшают их взаимное перекрытие. Масляные капли в 2–5 раз увеличивают число различимых цветовых оттенков (Levine, 1985). Многие черепахи обладают хорошим цветовым зрением. В сетчатке одного из исследованных видов (Pseudemys scripta) было найдено несколько типов фоторецепторов, отвечающих за восприятие цвета и освещённости: палочки, красные колбочки, красно-зелёные двойные колбочки, одиночные красные и зелёные колбочки. Фоторецепторы работают в различных условиях освещённости фона и объекта, что позволяет черепахам использовать 4 механизма цветовосприятия.

Поведение рептилий построено на врождённых реакциях, которые заметно индивидуализируются в процессе жизни. Этому способствует продолжительность приобретения индивидуального опыта. Крупные черепахи живут до 150–250 лет, змеи и ящерицы - 7-25 лет, а крокодилы - до 70–80 лет. У многих рептилий очень большую роль играет обучение. Они легко приручаются и быстро осваивают лабиринт или зрительные условные сигналы. Черепахи, принадлежащие к древнейшим анапсидам, могут вторично узнать фигуру, нарисованную сплошной линией, даже если она очерчена пунктиром или повёрнута на небольшой угол. Ящерицы и змеи способны к некоторому прогнозированию развития событий. Это позволяет им преследовать добычу уже после того, как она скрывается из виду. Однако водяные ужи, обученные правильно проходить Т- образный лабиринт, после линьки всё забывают. Аналогично ведёт себя шипохвост, который, привыкнув к новой территории, забывает её после кратковременного охлаждения. Крокодилы проявляют довольно изощрённую заботу о потомстве. Они готовят кучи из земли, листвы и веток, куда откладывают яйца. Пока зародыши развиваются, крокодилы косвенными способами контролируют температуру и охраняют кладку, а затем выкапывают вылупляющихся потомков.

У рептилий известна иерархическая организация компактных групп. Доминирующей игуане уступают место не только на своей территории, но и на соседних, когда она направляется на охоту в общие нейтральные зоны. Иерархия у гигантских черепах Галапагосских островов выражается в строго установленном порядке следования друг за другом во время миграций. Групповая организация рептилий является одной из сложных форм общественного поведения, которая была достигнута у холоднокровных животных. Перечисленные особенности современных животных только косвенно отражают зоопсихологические достижения вымерших рептилий. Однако всё разнообразие их поведения базируется на головном мозге общего архетипа, который заслуживает отдельного рассмотрения.

Из книги Беседы о новой иммунологии автора Петров Рэм ВикторовичВ крови плавают десятки тысяч различных антител, но они имеют общий план строения. - Как устроены молекулы антител? Это, наверное, белки, которые циркулируют в крови. - Да, это самые крупные белковые молекулы кровяной сыворотки - гамма–глобулины. Поскольку все

автора§ 24. Эволюция ганглиозной нервной системы На заре эволюции многоклеточных сформировалась группа кишечнополостных с диффузной нервной системой (см. рис. II-4, а; рис. II-11, а). Возможный вариант возникновения такой организации описан в начале этой главы. В случае

Из книги Происхождение мозга автора Савельев Сергей Вячеславович§ 26. Происхождение нервной системы хордовых Наиболее часто обсуждаемые гипотезы происхождения не могут объяснить появление одного из основных признаков хордовых - трубчатой нервной системы, которая располагается на спинной стороне тела. Мне хотелось бы использовать

Из книги Происхождение мозга автора Савельев Сергей Вячеславович§ 30. Особенности строения нервной системы амфибий Нервная система амфибий имеет много сходных черт с рыбами, но обладает и рядом особенностей. Хвостатые и бесхвостые амфибии приобрели конечности, что повлекло за собой изменение организации спинного мозга. Спинной мозг

Из книги Происхождение мозга автора Савельев Сергей Вячеславович§ 47. Особенности нервной системы млекопитающих Центральная нервная система у млекопитающих развита больше, чем у какой-либо другой группы животных. Диаметр спинного мозга обычно несколько больше, чем у других тетрапод (см. рис. III-18, а). Он имеет два утолщения в грудном и

автора8.1. Принципы функционирования нервной системы Нервная система включает в себя нервную ткань и вспомогательные элементы, которые являются производными всех других тканей. В основе функционирования нервной системы лежит рефлекторная деятельность. Понятие рефлекса

Из книги Поведение: эволюционный подход автора Курчанов Николай Анатольевич8.2. Эволюция нервной системы Совершенствование нервной системы – одно из главных направлений эволюции животного мира. Это направление содержит огромное количество загадок для науки. Не совсем ясен даже вопрос происхождения нервных клеток, хотя принцип их

Из книги Биология [Полный справочник для подготовки к ЕГЭ] автора Лернер Георгий Исаакович Из книги Основы нейрофизиологии автора Шульговский Валерий ВикторовичМЕДИАТОРЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Из вышеизложенного понятно, какое значение в функциях нервной системы играют медиаторы. В ответ на приход нервного импульса к синапсу происходит выброс медиатора; молекулы медиатора соединяются (комплементарно – как «ключ к замку») с

автора Панышева Лидия ВасильевнаИсследования нервной системы Состояние и деятельность нервной системы имеют большое значение при патологии всех органов и систем организма. Мы опишем кратко только те исследования, которые можно и необходимо проводить при клиническом обследовании собак в условиях

Из книги Болезни собак (незаразные) автора Панышева Лидия ВасильевнаТипы нервной системы Большое значение в патологии нервных заболеваний и лечении нервнобольных имеют типы нервной деятельности, разработанные академиком И. П. Павловым. В обычных условиях разные собаки по-разному реагируют на внешние раздражения, по-разному относятся к

Из книги Здоровье Вашей собаки автора Баранов АнатолийЗаболевания нервной системы Судороги. Судорожные проявления могут отмечаться у щенка в первые недели его жизни. Щенок в течение 30-60 секунд подергивает передними и задними конечностями, иногда отмечается подергивание головы. Пена, моча, кал не выделяются, как при

автораИсследование нервной системы Диагностика заболеваний нервной системы базируется на исследовании головного мозга и поведения собак. Ветеринар должен фиксироваться на следующих вопросах:– наличие у животного чувства страха, резких перемен в поведении;– наличие

Из книги Лечение собак: Справочник ветеринара автора Аркадьева-Берлин Ника Германовна8 Болезни нервной системы Нервная система собак работает по принципу обратной связи: из внешней среды через органы чувств и кожу в мозг поступают импульсы. Мозг воспринимает эти сигналы, перерабатывает их и посылает указания органу-исполнителю. Это так называемая

Из книги Лечение собак: Справочник ветеринара автора Аркадьева-Берлин Ника ГермановнаХарактерные особенности строения нервной системы собак Головной мозг собаки округлый и короткий с небольшим числом четко выраженных извилин, у собак разных пород отличается по форме и массе. Сосцевидное тело промежуточного мозга включает два бугорка. Пирамиды

Из книги Внутренняя рыба [История человеческого тела с древнейших времен до наших дней] автора Шубин НилОбщий план: сравним эмбрионы Я поступил в магистратуру, собираясь изучать ископаемых млекопитающих, а через три года уже работал над диссертацией, посвященной рыбам и амфибиям. Я сбился с пути истинного, если можно так выразиться, занявшись изучением эмбрионов. В нашей

Полнотекстовый поиск:

Главная > Реферат >Биология

Наряду с системой - среднее и внутреннее ухо, обеспечивающей слух в воздушной среде, у земноводных сохраняются механизмы слуха в воде. Существование двух слуховых систем у амфибий - приспособление к жизни в двух средах водной и воздушной.

В связи с более подвижным и сложным обра-зом жизни нервная система рептилий развита лучше, чем у амфи-бий.

Рис. 4. Головной мозг ящерицы, вид сбоку:

1-полушарие переднего мозга; 2-обо-нятельная доля; 3-промежуточный мозг; 4-гипофиз; 5 -средний мозг; 6-пе-рекрест зрительных нервов (хиазма); 7-мозжечок; 8-спинной мозг

Передний мозг значительно больших размеров, чем у земноводных (в особенности за счет увеличения полосатых тел), на поверхности полушарий появляются нервные клетки - зачаток коры головного мозга. Поэтому у рептилий быстрее устанавливаются новые связи с внешней средой, чем у их предков. Воз-растает роль этого отдела го-ловного мозга как координа-тора жизнедеятельности всего организма. Усложняется стро-ение промежуточного и сред-него мозга, усиливается их связь с передним мозгом и другими отделами централь-ной нервной системы. Мозже-чок в связи с усложнением способов передвижения и не-обходимостью сохранять рав-новесие тела развит заметно лучше, чем у земноводных. Увеличился и продолговатый мозг, который образует харак-терный для рептилий вертикальный изгиб. Спинной мозг длин-ный; строение его усложнилось. Это выразилось в более резком отделении наружного слоя (белого, т. е. проводящих путей) от внут-реннего (серого, т. е. нервных клеток) слоя.

Из органов чувств у рептилий (за исключением змей и неко-торых других видов) лучше, чем у амфибий, развиты глаза: они более подвижны. Приспособление их к видению на разных рассто-яниях (у многих видов на довольно больших) обеспечивается не только, как у амфибий, перемещением хрусталика, но и, как у высших позвоночных, путем изменения его кривизны. Кро-ме век имеется мигательная перепонка. У ряда видов есть темен-ной орган, связанный с промежуточным мозгом и способный к восприятию световых раздражений. Некоторые прогрессивные из-менения произошли в органе слуха: немного увеличился нижний мешочек; слуховая косточка лучше передает колебания барабан-ной перепонки во внутреннее ухо; кроме овального окошечка появилось второе окошечко - круглое, что увеличивает подвиж-ность экзолимфы, окружающей лабиринт; барабанная перепонка расположена не на поверхности головы, а в небольшом углубле-нии. Органы обоняния развиты довольно хорошо, внутренняя поверхность их увеличилась. В осязании большую роль играет язык.

Скелет

В связи с приспособлением амфибий к наземному об-разу жизни скелет сильно изменился во всех своих частях.

Рис. 5. Скелет саламандры (А) и лягушки (В),

Б - туловищный позвонок лягушки:

1-шейный позвонок; 2-туловищные позвонки; 3-ребра; 4-крестцовый позвонок; 5-хвостовые позвонки; 6-уростиль; 7-пояс передних конеч-ностей; 8-плечо; 9-локтевая кость; 10-лучевая кость; 11-сросшиеся лучевая и локтевая кости; 12-запястье; 13-пясть; 14-фаланги пальцев; 15-подвздошные кости тазового пояса; 16-бедро; 17-большая берцовая кость; 18-малая берцовая кость; 19-сросшиеся малая и большая берцовые кости; 20-предплюсна; 21-плюсна; 22-фаланги пальцев; 23-тело позвон-ка; 24-верхняя дуга с остистым отростком; 25-сочленовный отросток; 26-поперечный отросток; I-V-нумерация пальцев, р-рудимент предпальца

Череп амфибий имеет много хрящевых элементов, это объясняется необходимостью облегчить массу тела в свя-зи с полуназемным образом жизни. В составе черепа много кос-тей, характерный для земноводных парасфеноид. Так как гиомандибуляре стала слуховой косточкой, то роль под-веска нижней челюсти выполняет квадратная кость. В связи с ут-ратой во взрослом состоянии жаберного аппарата жаберные дуги редуцируются и сохраняются лишь их видоизмененные остатки. Подъязычная дуга сильно изменяется и частично редуцируется. Череп амфибий очень широкий, что отчасти связано с особенно-стями их дыхания. Нижняя челюсть состоит из нескольких костей.

Позвоночный столб у бесхвостых очень короткий и заканчива-ется длинной косточкой - уростилем, образовавшимся из руди-ментов хвостовых позвонков. У хвостатых земноводных этот отдел позвоночного столба состоит из ряда позвонков. У этих амфибий хвост играет существенную роль при передвижении: в воде он слу-жит для плавания, на суше - для поддержания равновесия. Ребра слабо развиты (у хвостатых земноводных) или редуцированы, а их остатки слились с поперечными отростками позвонков (у ос-тальных амфибий). У древних амфибий ребра имелись. Редукция их у современных форм объясняется необходимостью облегчить массу тела (сильно возросшую при переходе из водной среды в воздушную). Вследствие редукции ребер у земноводных нет груд-ной клетки. Первый позвонок имеет две суставные впадины для сочленения с двумя затылочными мыщелками черепа, благодаря чему голова земноводных стала подвижной.

Скелет передней конечности состоит из плечевой кости, двух костей предплечья - лучевой и локтевой, костей запястья, пяст-ных костей и фаланг пальцев. Скелет задней конечности состоит из бедра, двух костей голени - большой берцовой и малой бер-цовой, костей предплюсны, плюсневых костей и фаланг пальцев. Следовательно, сходство в строении обеих пар конечностей, не-смотря на некоторые различия в их функциях, очень велико. Задние конечности у многих бесхвостых амфибий служат и для плавания, в связи с чем они удлинились, а пальцы соединились плаватель-ными перепонками.

Плечевой пояс состоит из костных и хрящевых элементов: лопат-ки надлопаточного хряща, ключицы, прокоракоидного хряща и коракоида, или вороньей кости. Ключицы и коракоиды соедине-ны с грудиной, в состав которой тоже входят костные и хряще-вые элементы. Головка плеча сочленяется с плечевым поясом. Зад-ний пояс конечностей, или таз, состоит из трех костей: подвздош-ной, лобковой и седалищной. Образуемая этими костями большая вертлужная впадина служит для сочленения с головкой бедра. Таз соединен с одним позвонком - крестцовым, благодаря чему зад-ние ноги получили доволь-но прочную опору.

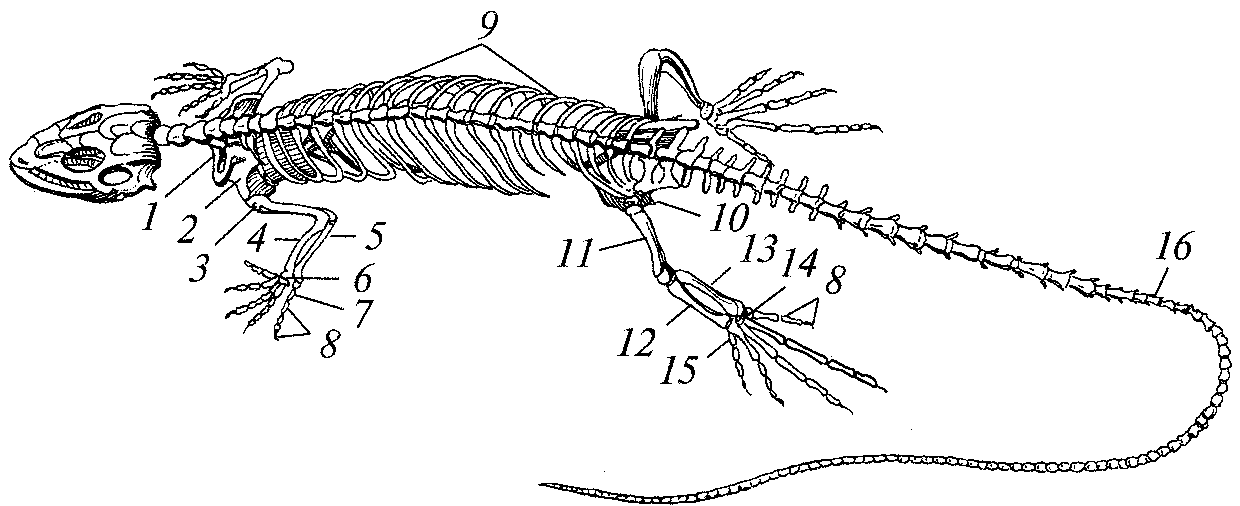

У пресмыкающихся скелет почти полностью окостенел благодаря замене гру-бой волокнистой костной ткани, характерной для земноводных, тонкой волокнистой, его прочность возросла, опорная и защит-ная функции улучшились.

Рис. 6. Скелет ящерицы:

7-ключица; 2-лопатка; 3-плечо; 4-лучевая кость; 5-локтевая кость; б-запястье; 7-пястье; 8-фаланги пальцев; 9-ребра; 10-таз; 11-бедро; 12-большая берцовая кость; 13-малая берцовая кость; 14-предплюсна; 15-плюсна; 16-хвостовые позвонки

Череп увеличился; вместимость мозгового отдела стала большей, чем у амфибий. Боковая поверхность черепа у древних рептилий была сплошной, позднее в ней появились височные ямы - одна или две, что уменьшило его массу и увеличило поверхность для прикрепления жевательных мышц. Нижние челюсти, как и у амфибий, подвешены к мозгово-му отделу черепа при помощи квадратной кости и тоже состоят из нескольких костей (зубной, сочленовной и др.).

Тело первого позвонка (атланта) приросло в виде зубца к телу второго позвонка (эпистрофея). Кольцевидный атлант получил воз-можность вращаться вокруг зубца эпистрофея, благодаря чему стали возможны и повороты головы, а это имело большое значение для добывания пищи (в основном других животных) и для защиты от врагов. Атлант соединен с затылочным отделом черепа с помо-щью одного мыщелка, что также способствует увеличению по-движности головы. Позвоночный столб разделяется на пять отде-лов, а не на четыре, как у амфибий: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и хвостовой. Позвонки грудного отдела соединяются с грудиной хорошо раз-витыми ребрами, вследствие чего образуется грудная клетка, от-сутствующая у земноводных. От поясничных позвонков отходят уко-роченные ребра, не доходящие до грудины. Крестцовых позвонков два (у амфибий один). В хвостовом отделе (за исключением чере-пах) позвонков много. Кости ног лучше развиты, и они более прочные, чем у земно-водных. Между костями запястья и предплюсны имеются подвиж-ные суставы. Поэтому предплечье и проксимальный ряд запястья, а также голень и проксимальный ряд предплюсны функционируют как целостные образования. Особо нужно отметить усиление по-ясов конечностей: плечевого - благодаря его соединениям с грудиной и грудным отделом позвоночника, тазового - вследствие того, что он опирается на два крестцовых позвонка и обе его по-ловины образуют два сращения - седалищное и лонное.

Мышечная система.

В связи с развитием у амфибий ног, со-стоящих из многих костей, усложнением поясов конечностей, возникновением подвижного соединения головы с туловищем, разделением на отделы позвоночного стол-ба, изменениями способов дыхания, захвата пищи и другими приспособлениями к жизни на суше мышечная система подверг-лась значительной перестройке. У земноводных появились разные группы мышц: мышцы ног (например, бедрен-ные, икроножная, малоберцовая, предплюсневые, сгибатели и разгибатели), мышцы, соединяющие ноги с поясами конечностей (например, грудная, дельтовидная, ягодичная и др.), мышцы, из-меняющие объем ротовой полости (подчелюстная, подъязычная и др.), а также многие другие. Таким образом, у земноводных были заложены основы той мышечной системы, которая потом развива-лась, усложнялась и подвергалась дальнейшей дифференциации у вышестоящих позвоночных - рептилий, птиц и млекопитающих. Однако у земноводных как низших наземных позвоночных сохра-нились следы метамерной мускулатуры, в частности довольно хо-рошо выраженные на брюшной стороне тела.

У рептилий мышечная система подверглась дифференциации, раз-вились новые группы мышц, от которых зависят повороты го-ловы, движения возникшей шеи, расширение и суже-ние грудной клетки и др. Значительно увеличилась мускулатура ног, развились сгибатели и разгибатели пальцев. Масса и сила всей системы возросли.

Пищеварительная система.

Ротовая полость у земноводных очень широкая. У ряда видов (главным образом у хвостатых амфибии) имеется много мелких, однородных, примитивно устроенных зубов, которые сидят на челюстях, сошнике, нёбных и других костях и служат лишь для удержания добычи. У большинства видов (главным об-разом у бесхвостых амфибий) зубы частично или полностью ре-дуцируются, зато у них сильно развивается язык. Последний у лягушек прикреплен к нижней челюсти передним концом и мо-жет для поимки добычи далеко выбрасываться задним концом вперед. Он очень липкий и хорошо приспособлен для выполнения указанной функции. У видов, постоянно живущих в воде, язык обычно редуцируется. Захват добычи у таких земноводных осуще-ствляется челюстями.

Пищеварительная трубка сравнительно короткая и состоит из глотки, пищевода, желудка, тонкой кишки и совсем небольшой прямой (толстой) кишки. Задняя часть прямой кишки представ-ляет собой клоаку; через нее выводятся кроме экскрементов моча и половые продукты. В ротовую полость впадают слюнные железы, отсутствующие у рыб. Секрет этих желез служит главным образом для смачивания пищи. Слюнные железы очень слабо развиты у видов, обитающих в воде, и значительно лучше - у наземных. Печень велика. Поджелудочная железа хорошо выражена. Пища взрослых земноводных в основном животная (насекомые, мелкие позвоночные и др.). Головастики же бесхвостых амфибий большей частью растительноядны.

Пищеварительная система у рептилий более дифференцирована, чем у земноводных.

Рис. 7. Внутренние органы ящерицы; А-самец; Б-самка:

1-внешняя и 2-внутренняя яремные вены; 3-левая и 4-правая сонные артерии; 5-левая и 6-правая дуги аорты; 7-правое и 8-левое предсердия; 9-желудочек сердца; 10-левая подключичная артерия; 11-легкое; 12-печень; 13-желчный пузырь; 14-желудок; 15-поджелудоч-ная железа; 16-двенадцатиперстная кишка; 17-толстая кишка; 18-прямая кишка; 19-почка; 20-спинная аорта; 21-выносящие вены почек; 22-мочевой пузырь; 23-придаток семенника; 24-семенник; 25-семяпровод; 26-яичник; 27-яйцепровод

Зубы в основном сосредоточены на челюс-тях, количество их велико, но они однотипны и служат преиму-щественно для захвата добычи. Слюнные железы лучше развиты, чем у амфибий (у ряда видов выделения этих желез ядовиты). У рептилий начинается процесс образования твердого нёба, ко-торое особенно развито у крокодилов. Благодаря образованию твер-дого нёба ротовая полость отделяется от носоглоточной, что об-легчает как дыхание, так и поглощение пищи. Хорошо развиты (особенно у хищников, поедающих позвоночных животных) глот-ка, пищевод и желудок. Печень (с желчным пузырем) и поджелу-дочная железа более совершенны, чем у земноводных. Тонкая кишка значительно удлинена, толстая кишка короткая и закан-чивается клоакой. Современные пресмыкающиеся питаются пре-имущественно животными, число растительноядных видов незна-чительно.

Дыхательная система

Шпаргалка >> БиологияОтличаются от неживой природы . Отличительные черты живых тел... целом отбор играет творческую роль в природе , поскольку из ненаправленных... позвоночные - стегоцефалы, совмещающие признаки рыб, земноводных и пресмыкающихся . Стегоцефалы обитали в болотах...

Анатомия, морфология и экология пресмыкающихся

10. Нервная система, органы чувств и нервная деятельность пресмыкающихся

Головной мозг пресмыкающихся отличается от головного мозга земноводных рядом важных особенностей и нередко выделяется в особый «зауропсидный тип », присущий также птицам и противопоставляемый «ихтиопсидному типу» мозга земноводных и рыб (рис. 16).

Рис. 16. Схема организации головного мозга пресмыкающихся (по Никитенко, 1969): 1 - обонятельная луковица, 2 - обонятельный тракт, 3 - базальное ядро и гипопаллиум, 4 - стриатум, б- неопаллиум, 6,7 - дорзальная и вентральная части зрительного бугра, 8 - зрительный тракт, 9 - эпифиз, 10 - зрительная кора среднего мозга, 11 и 12 - ретикулярная формация среднего и продолговатого мозга, 13 - слуховое ядро среднего мозга, 14 - продолговатый мозг, 15 - мозжечок, 16 - чувствительные ядра продолговатого мозга, 17 - чувствительные пучки волокон кожно-мышечного анализатора, 18 -- двигательные волокна к мышцам тела, 19 - то же, к мышцам головы, 20 - гипофиз

Передний мозг рептилий более крупен; его увеличение связано с развитием мозгового свода полушарий и заметному увеличению лежащих на дне полосатых тел (corpora striata), составляющих большую часть массы переднего мозга (рис. 17).

Рис. 17. (по Паркеру). А - сверху; Б - снизу; В - сбоку: 1 - передний мозг, 2 - полосатое тело, 3 - средний мозг, 4 - мозжечок, 5 - продолговатый мозг, 6 - воронка, 7 - гипофиз, 8 - хиазма, 9 - обонятельные доли, 10 - эпифиз, II-XII - головные нервы

В мозговом своде полушарий отчетливо различаются первичный свод , или архипаллиум , занимающий большую часть крыши полушарий, а также зачаток неопаллиума . У современных рептилий роль основного ассоциативного центра, определяющего характер поведения, играют передний мозг и кора среднего мозга, связанные через центры промежуточного мозга. При этом первичная функция переднего мозга - обработка обонятельной информации - сохраняется, но становится второстепенной; с обонятельными луковицами полушария соединяются длинным обонятельным трактом.

Обонятельный центр по сравнению с амфибиями более сложен и дифференцирован. В переднем мозге рептилий возникают экранные структуры , обычно свидетельствующие об усложненной нервной деятельности. <Экранными структурами называют послойное расположение тел нейронов, их аксонов и дендритов, свидетельствующее о высокой упорядоченности мозговых структур и обеспечивающее обработку информации, получаемой от рецепторов. Экранные структуры особо характерны для новой коры мозга млекопитающих.>

Промежуточный мозг сверху прикрыт полушариями переднего мозга. В его крыше расположены эпифиз (эндокринная железа) и теменной орган , у гаттерии и некоторых ящериц служащий дополнительным фоторецептором : он способен воспринимать сигналы опасности (быстрое затенение) и, видимо, служит рецептором, регистрирующим сезонные изменения светового режима. Уплотненный и прозрачный передний отдел теменного органа напоминает хрусталик глаза, а его бокаловидная задняя часть снабжена пигментными и чувствующими клетками. Дно промежуточного мозга участвует в работе эндокринной системы в качестве нейросекреторной доли гипофиза, связанной с гипоталамической областью промежуточного мозга. Этим путем гипофиз получает информацию о состоянии внешней среды, собранную органами чувств и обработанную мозговыми центрами, что позволяет ему координировать работу всей эндокринной системы. Средствами связи служат воротные системы кровеносных сосудов, существующие во всех долях гипофиза. Они, видимо, получают и передают информацию, кодированную в химических соединениях.