Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

СТРОЕНИЕ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Строение полушарий головного мозга человека. Конечный, или большой, мозг состоит из правого и левого больших полушарий. У взрослого человека вес больших полушарий равен 80% веса головного мозга. Они разделены глубокой продольной бороздой. В глубине этой борозды находятся соединяющие большие полушария мозолистое тело и свод. Мозолистое тело состоит из нервных волокон и относится к новой коре. У человека оно достигает наибольшего развития. Передняя его часть называется коленом, переходящим в клюв; средняя - стволом, а задняя, постепенно утолщаясь, образует валик. Поперечные волокна мозолистого тела в каждом полушарии веерообразно расходятся, образуя лучистость. Под мозолистым телом расположен свод. Передние ножки свода направляются в сосковидные тела, а задние - в аммониев рог.

Для этого обмена информацией луч является решающей структурой - так называемые комиссурные волокна пересекаются от одного полушария к другому по всей его длине. Сами волокна состоят из аксонов пирамидальных клеток кортикального сустава и соединяют их с соответствующей областью другого полушария.

Изогнутая структура луча особенно хорошо видна в разрезе вдоль продольной борозды. Затем можно выделить отдельные секции, которые анатомы называют клювом, коленом, туловищем и шариком. Когда луч готовят сверху, он выглядит как веерообразная волоконная система, волокна которой простираются поперек в средней области, в передней области в лобовом направлении и в задней области в затылочном направлении. Внутри пучка волокна, соединяющие две фронтальные доли, называются лобными щипцами, которые соединяют две затылочные доли, как затылочные щипцы.

Каждое полушарие состоит из плаща, или мантии, и обонятельного мозга. Внутри полушария находятся подкорковые центры (см. выше) и боковые желудочки. Каждое полушарие имеет 3 поверхности: внутреннюю, спинно-боковую и нижнюю и делится на 4 доли: переднюю - лобную, заднюю - затылочную, среднюю - теменную и нижнюю - височную. Границей между долями являются 3 наиболее крупные основные борозды.

Аксон - это расширение нервной клетки, которое отвечает за направление нервного импульса в следующую клетку. Аксон может разветвляться много раз и, таким образом, достигать большого количества нисходящих нервных клеток. Его длина может составлять более одного метра. Аксон заканчивается в одном или нескольких синапсах.

Пирамидальные клетки являются наиболее распространенными нейронами в коре. Они особенно велики, и их «трехлопастное» тело клетки напоминает в виде сечения конуса или пирамиды. Это нежелательно в случае тяжелых эпилептических припадков, так как атака может переходить от одного полушария к другому через луч. Поэтому в особенно тяжелых случаях пучок был разрушен при эпилепсии. Удивительно, но эта довольно масштабная операция не привела к каким-либо аномалиям у так называемых пациентов с расколом мозга.

Рис. 121. Головной мозг сверху:

1 - верхняя лобная извилина, 2 - средняя лобная, 3 - передняя центральная, 4 - задняя центральная, 5 - верхняя теменная долька, 6 - нижняя теменная долька, 7 - затылочные извилины

На спинно-боковой поверхности находится боковая (сильвиева) борозда, которая начинается на нижней поверхности полушария в виде сильвиевой ямы и идет по боковой стороне вверх и назад.

Среди практикующих врачей шутливо спрашивали, нельзя ли уменьшить функцию луча просто, удерживая вместе два полушария. Им были представлены фотографии, но только для левого или правого лицевого поля и, следовательно, только для полушария. Появились удивительные результаты: левое - наиболее доминирующее, лингвистическое - полушарие не могло назвать объект, который левая рука ощущала под столом. Левая рука контролируется правым полушарием. Однако, если экспериментатору было предложено указать левую руку на ощущаемый предмет, это было легко возможно.

Она отграничивает нижнюю - височную долю, от остального мозга. Передний закругленный край височной доли называется височным полюсом. На дне сильвиевой ямы находится так называемый островок Рейля.

Центральная (роландова) борозда проходит поперечно спинно-боковой поверхности полушария, от верхнего края до сильвиевой борозды, не достигая ее. Она отделяет переднюю - лобную долю от средней - теменной. Передний закругленный конец лобной доли называется лобным полюсом.

Очевидно, что у пациентов с Сплитом-Мозгом одно полушарие не знает, что знает другой, по крайней мере, пока оно не видит прямо. В дополнение к этому известному синдрому разъединения луч также играет роль в других заболеваниях. Таким образом, он снижается при шизофрении, по крайней мере, у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Человеческий мозг содержит около 85 процентов общей массы головного мозга и является самой последней эволюционной частью мозга. Кору головного мозга, которая лежит над ним, принимает различные задачи человеческого восприятия чувств и занимает примерно половину общего объема мозга из-за его большой поверхности. Корка вызывается из-за большого количества нервных клеток, которые погружают ее в красновато-бурый или серый цвет также в виде серого вещества.

Теменно-затылочная борозда находится в задней области внутренней поверхности полушария, отделяя среднюю - теменную долю от задней - затылочной. Задний закругленный конец затылочной доли называется затылочным полюсом.

Кроме этих борозд, в каждой доле есть еще и другие, между которыми расположены извилины.

В лобной доле впереди центральной борозды параллельно ей проходят 2 борозды: верхняя предцентральная и нижняя пред-центральная. От этих борозд начинаются 2 борозды, идущие горизонтально в передне-заднем направлении: верхняя лобная борозда от верхней предцентральной и нижняя лобная - от нижней пред-центральной. Между бороздами образуются извилины: 1) передняя центральная извилина - между центральной бороздой (сзади) и двумя предцентральными (спереди); 2) верхняя лобная извилина - между верхним краем лобной доли и верхней лобной бороздой; 3) средняя лобная извилина - между верхней и нижней лобными бороздами; 4) нижняя лобная извилина - между нижней лобной бороздой и сильвиевой.

Количество нервных клеток в коре головного мозга колеблется от 19 до 23 миллиардов, в зависимости от размера и пола человека. Нервные клетки коры головного мозга кодируют сигналы от отдельных сенсорных органов тела и преобразуют их в целевые впечатления. Таким образом, кору головного мозга является неотъемлемой частью нашего чувственного восприятия. Некоторые ученые также считают, что место сознания может быть расположено в передней коре головного мозга. Однако эта исследовательская гипотеза такова, что тайна сознания сама по себе весьма противоречива.

В теменной доле позади центральной борозды параллельно ей проходит зацентральная борозда. От ее середины горизонтально, в передне-заднем направлении к границе между теменной и затылочной долями проходит межтеменная борозда. Эти борозды разделяют теменную долю на 3 участка: 1) задняя центральная извилина - между центральной и зацентральной бороздами; 2) верхняя теменная долька - между верхним краем теменной доли и межтеменной бороздой; 3) нижняя теменная долька - между меж-теменной бороздой и границей височной доли. В нижней теменной дольке различают 2 извилины: надкраевую, замыкающую конец сильвиевой борозды, и угловую, замыкающую конец височной борозды. В затылочной доле имеются мелкие поперечные и боковые борозды.

Характерная структура коры головного мозга медленно эволюционировала в эволюции млекопитающих с течением времени. Эти старые части коры головного мозга, однако, составляют лишь одну десятую от общей коры. Остальные 90 процентов называются неокортексом, новой корой. Неокортекс становится все более сложным по структуре и структуре, так же как и более высокое развитие органов чувств, таких как кожа и слизистые оболочки, мускулатура, органы вкуса и внутреннее ухо.

Весь кору головного мозга также можно условно разделить на четыре-шесть лепестков, так называемых Лоби, границы которых образуют наиболее видные борозды. Различным лепесткам коры головного мозга назначаются разные задачи. Таким образом, временный или временный лоскут отвечает за слух, запах и речь. Параназальный лоскут или париетальный лоскут преобразуют сигналы для восприятия вкуса и ощущения осязания. Затылочная доля или затылочная доля активны при наблюдении, а лобные доли или лобные доли ответственны за движение, мыслительные процессы и речь.

В височной доле на спинно-боковой поверхности в передне-заднем направлении проходят 2 борозды: верхняя височная и средняя височная, а на нижней ее поверхности - нижняя височная. Эти борозды ограничивают 3 височные извилины: 1) верхнюю височную извилину - между сильвиевой и верхней височной бороздами; 2) среднюю височную извилину - между верхней и средней височной бороздами и 3) нижнюю височную извилину - между средней и нижней височными бороздами. На внутренней поверхности каждого полушария находятся борозда мозолистого тела, окаймляющая поперечный разрез мозолистого тела, и опоясывающая борозда, идущая параллельно предыдущей между мозолистым телом и верхним краем полушария. Они ограничивают поясную извилину, окружающую мозолистое тело. Кзади мозолистое тело огибает извилина морского коня (гиппокамп), заканчивающаяся крючком.

Во многих случаях кору головного мозга также разделяют на две дополнительные доли, так называемые островитяне и лимбические доли. Первый предполагает обработку химических раздражителей запахом и вкусом, а также важнейшие задачи баланса. Последнее имеет решающее значение для развития эмоций и импульсивного поведения и контролирует выделение эндорфинов, которые могут оказывать болеутоляющее действие и эффекты эйфории.

В коре сигналы органов чувств обрабатываются через связанные области мозга для формирования когерентных впечатлений и восприятия окружающей среды. Большинство сигналов, получаемых органами чувств, переключаются нервными клетками, расположенными в таламусе, и передаются в «высшую» область коры для «когерентного» восприятия.

Серое и белое вещество больших полушарий. Серое вещество больших полушарий состоит из нейронов, клеток глии и нервных волокон. Количество нейронов в обоих полушариях головного мозга колеблется от 10 до 18 млрд. Клеток глии примерно в 10 раз больше. Глия является опорной тканью больших полушарий и выполняет трофическую функцию.

Серое вещество покрывает поверхность больших полушарий подобно коре. В среднем толщина коры у взрослого человека равна 2,5-3 мм, а поверхность- 145-220 тыс. мм2, из которых 1/3, или 72 тыс. мм2, составляет свободная поверхность, а 2/3, или 148 тыс. мм2, находится в глубине борозд. Наибольшая толщина коры - в области передней центральной извилины.

Вот ваши лекарства

Кора головного мозга также несет ответственность за хранение информации, тем самым формируя биологическую основу нашей памяти. Разум и мысль, целенаправленное действие и развитие чувств - все это продукты процессов в нашей коре головного мозга. Если затронуты некоторые более высокие градуированные области коры, человек может видеть, но не может преобразовать увиденное в полезную информацию. Так, например, он не способен распознавать или различать лица локальными нарушениями. В случае повреждения в нижней свертке лобных долей могут быть ограничения в способности говорить, но часто не в лингвистическом понимании.

Различают древнюю, старую и новую кору. К древней коре относятся входящие в обонятельный мозг обонятельный бугорок, переднее продырявленное вещество, расположенное между перекрестом зрительных нервов и началом сильвиевой борозды, подмозолистая извилина, полулунная извилина, окружающая миндалевидное ядро, и боковая обонятельная извилина. К старой коре относятся гиппокамп, или аммониев рог, и зубчатая фасция (извилина). Старая кора максимально развита в глубине гиппокамповой борозды. В области крючковидной извилины, которая является загибом кзади переднего конца гиппокамповой извилины, старая кора аммониева рога и зубчатой фасции выходит на поверхность. Новой является вся остальная часть коры. Кора лимбической извилины относится к новой за исключением коры нижней трети борозды мозолистого тела, расположенной в самом переднем ее отделе и относящейся к старой коре.

Травмы в передней части лобной доли могут вызвать изменения личности или уменьшить интеллект. Болезнь Альцгеймера - широко распространенная и, к сожалению, еще не излечимая болезнь, поражающая кору головного мозга. У пациентов с болезнью Альцгеймера протеиновые белки, так называемые нейрофибриллы, накапливаются в нервных клетках коры. Это вызывает нарушения транспортных процессов в пораженных клетках, которые приводят к гибели нервных клеток по мере прогрессирования заболевания.

Прежде всего, затронуты области, ответственные за память и когнитивные способности, что часто вызывает болезнь Альцгеймера, часто забывая о ней. Воздействие на кору головного мозга может сильно варьироваться в терминах и симптомах из-за высокой сложности и чувствительности мозга и постоянно является предметом медицинских исследований.

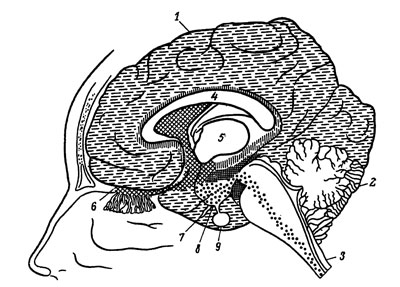

Рис. 122. Соотношение новой, древней, старой и межуточной коры в головном мозге человека:

1 - большие полушария, 2 - мозжечок, 3 - продолговатый мозг, 4 - мозолистое тело, 5 - зрительные бугры, 6 - обонятельная луковица, 7 - зрительный нерв, 8 - гипоталамическая область, 9 - гипофиз; горизонтальный штрих - новая кора; косой перекрестный - древняя; вертикальный - старая; прямой перекрестный - межуточная; пунктир - вегетативные образования

Мозг, спинной мозг и центральная нервная система развиваются в процессе эмбриологического развития из нервной трубки, которая возникла из эктодермы дорсальной поверхности. Из черепной части нервной трубки развиваются три первичных церебральных пузырька.

Разделение телэнцефалона на другие участки полушария

Один из этих мозговых пузырьков развивается в проэнцефалин. Два других церебральных пузырька образуют ромбэнцефалон или мезенцефалин. Самый старый раздел образован палеокортексом, который представлен во взрослом мозгу обонятельным мозгом. Обонятельная луковица, а также рак ольфактория, перегородка и корковые части миндалины назначаются обонятельному нерву. Гиппокамп играет наибольшую роль в архикортексе и играет важную роль в формировании памяти, т. в передаче информации от короткой до долгосрочной памяти.

Древняя и старая кора и небольшой слой промежуточной коры, который отделяет их от новой, на ранней и конечной стадиях развития отличаются неполнотой строения. Новая кора достигает наибольшего развития у человека; ее поверхность составляет около 96% всей поверхности полушарий. По местоположению, строению и функции нейронов она делится на основные 52 поля. В новой коре различают 6 основных слоев: 1) светлый, молекулярный, состоящий из нервных волокон и мелких нейронов; 2) наружный зернистый, который состоит из густо расположенных мелких нейронов, имеющих форму зерен и мелких пирамидных клеток; 3) слой пирамидных нейронов разной величины, различно расположенных в вертикальном направлении; 4) внутренний зернистый слой, состоящий из густо расположенных мелких нейронов - он почти отсутствует в двигательной области коры и наиболее развит в зрительной области; 5) глубокий слой пирамидных нейронов - в двигательной области пирамидные нейроны достигают наибольшей величины; 6) слой многоформенных нейронов, имеющих треугольную и веретенообразную форму. В некоторых областях коры различают и 7-й слой - из веретенообразных нейронов. Зернистые и звездчатые нейроны 2, 4 и 6-го слоев - воспринимающие, чувствительные; к ним поступают центростремительные волокна из нейронов промежуточного мозга (зрительных бугров). Волокна их, как правило, не выходят за пределы коры и даже одного слоя. Пирамидные нейроны 3-го и 5-го слоев - двигательные. Веретенообразные нейроны связывают все слои коры, их волокна поднимаются до 1-го слоя. В воспринимающих (сенсорных) областях преобладают зернистые нейроны, а в двигательных (моторных) - пирамидные.

Таким образом, перенос становится возможным благодаря кругу нейронов Папеза, который состоит из афферентов и эфферентов гиппокампа. Дальнейшие афференты достигают гиппокампа над таламусом, а также извилины цигулы. Вскипания, исходящие от гиппокампа, простираются главным образом через палубу, а затем заканчиваются в области мамилларии.

Гистологическое строение коры головного мозга

К этим областям можно отнести определенные функции. Такие, как Брока и Вернике, которые представляют собой два.

Макроскопическая структура телэнцефалона

Теленцефалон состоит из двух полушарий, а также шести долей головного мозга на полушарие. В полушариях доминирует полушарие. При этом происходит обработка лингвистических и вычислительных услуг. Кроме того, здесь расположены такие функции, как чтение и запись. В большинстве правшей доминирующее полушарие находится слева и только в небольшой части левшей в правом полушарии.В сером веществе больших полушарий головного мозга по сравнению с белым воды содержится относительно больше. В нем содержится также больше кровеносных сосудов, чем в белом.

Белое вещество состоит из нервных волокон, которые делятся на проводящие пути: 1) проекционные, входящие в состав нисходящих и восходящих путей, 2) ассоциационные, связывающие между собой отдельные участки одного и того же полушария.

Среди шести церебральных лопастей - лобная, теменная, временная, затылочная, ионы, а также лимбические доли. Кроме того, каждое полушарие имеет три грани, а также два края. Фации включают медиальную, сверхболовую и нижнюю фации. Доли отделяются друг от друга так называемыми первичными канавками. К ним относятся центральная борозда между париетальными и лобными долями, боковая борозда между височной, лобной и теменной долями и париеткоципитальная борозда между теменной и затылочной лопастями.

В дополнение к первичным канавкам имеются вторичные и третичные борозды, а вторичные борозды еще более подразделяют отдельные лоскуты. Из них простираются третичные борозды. В дополнение к мозгу сульци, поверхность мозга имеет дополнительное расширение поверхности в виде обмоток мозга. Примером этого может служить предгирия, а также постцентральная извилина, о которой будет сказано ниже в статье.

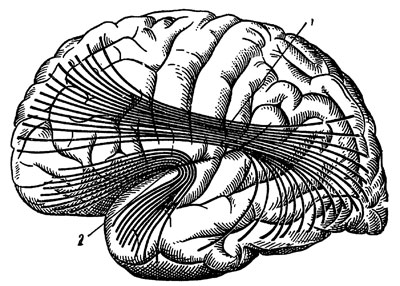

Рис. 124. Длинные ассоциативные пути верхней поверхности головного мозга:

1 - верхний продольный пучок, 2 - крючковидный пучок

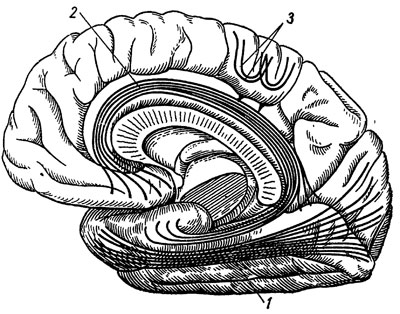

Волокна ассоциационных путей делятся на короткие и длинные. Короткие пути называются дуговыми; они связывают между собой отдельные извилины и близкие поля. Длинные пути связывают между собой отдаленные поля одного полушария. Наиболее короткие пути располагаются близко к коре, а чем длиннее пути, тем они глубже от поверхности. У человека ассоциационные пути достигают наибольшего развития, обеспечивая в процессах высшей и низшей нервной деятельности тонкую координацию разных отделов больших полушарий. К ассоциационным путям относятся: а) верхний продольный пучок - соединяет отдаленные участки выпуклой поверхности полушария, б) крючковидный пучок - соединяет лобную и височную доли, в) нижний продольный пучок - соединяет затылочный полюс с височным, г) поясной пучок - соединяет переднее продырявленное вещество с передним краем гиппокампа; 3) спаечные, или комиссуральные, связывающие между собой большие полушария и подкорковые центры. Большая часть их проходит через мозолистое тело, а меньшая - вне мозолистого тела. К комиссуральным путям относятся передняя спайка и мозолистое тело, которое объединяет функцию не только коры, но и подкорковых центров. Передняя часть передней спайки обеспечивает объединенную функцию обеих обонятельных зон. Гиппокампова спайка соединяет оба гиппокампа.

В области лобной доли имеются различные функциональные центры, которые могут быть отнесены к конкретным участкам коры или определенным гири. В зависимости от гири, проводится различие между фронтами Гири и медиусом, а также. Так называемая лобная корковая ассоциация локализована в области верхних и верхних гир. Начиная с областей Бродмана, лобная ассоциация коры расположена в зонах 9-11. Внутри коры ассоциации происходит обработка высших умственных способностей.

Симптоматизм в случае повреждения в области лобной ассоциации коры. В случае нанесения ущерба этому региону, к дефициту в планировании действий. Кроме того, могут быть общие приводные помехи, которые, помимо уменьшения спонтанных движений, являются результатом снижения уровня мышления и концентрации. В случае поражений преимущественно в орбитальной части лобной доли преобладает нарушение аффективного состояния. Он может, в частности, к безудержному, подозрительному и вспыльчивому поведению, а также к преувеличенной безмятежности заинтересованного лица.

Рис. 125. Длинные и короткие ассоциативные пути срединной и нижней поверхностей головного мозга:

1 - нижний продольный пучок, 2 - поясной пучок, 3 - дуговые волокна, или собственные волокна извилин

Все проекционные, ассоциационные и комиссуральные пути связаны между собой.

Похожие материалы:

Лобная доля занимает передние отделы полушарий. От теменной доли она отделяется центральной бороздой, от височной – боковой бороздой. В лобной доле имеются четыре извилины: одна вертикальная – прецентральная и три горизонтальные – верхняя, средняя и нижняя лобные извилины. Извилины отделены друг от друга бороздами.

На нижней поверхности лобных долей различают прямую и орбитальную извилины. Прямая извилина залегает между внутренним краем полушария, обонятельной бороздой и наружным краем полушария.

В глубине обонятельной борозды лежат обонятельная луковица и обонятельный тракт.

Лобная доля человека составляет 25–28% коры; средняя масса лобной доли 450г.

Функция лобных долей связана с организацией произвольных движений, двигательных механизмов речи, регуляцией сложных форм поведения, процессов мышления. В извилинах лобной доли сконцентрировано несколько функционально важных центров. Передняя центральная извилина является «представительством» первичной двигательной зоны со строго определенной проекцией участков тела. Лицо «расположено» в нижней трети извилины, Рука – в средней трети, нога – в верхней трети. Туловище представлено в задних отделах верхней лобной извилины. Таким образом, человек спроецирован в передней центральной извилине вверх ногами и вниз головой (см. рис. 2 Б).

Передняя центральная извилина вместе с прилегающими задними и отделами лобных извилин выполняет очень важную в функциональном отношении роль. Она является центром произвольных движений. В глубине коры центральной извилины от так называемых пирамидных клеток – центрального двигательного нейрона – начинается основной двигательный путь – пирамидный, кортикоспинальный, путь. Периферические отростки двигательных нейронов выходят из коры, собираются в единый мощный пучок, проходят центральное белое вещество полушарий и через внутреннюю капсулу входят в ствол мозга; в конце ствола мозга они частично перекрещиваются (переходя с одной стороны на другую) и затем спускаются в спинной мозг. Эти отростки заканчиваются в сером веществе спинного мозга. Там они вступают в контакт с периферическим двигательным нейроном и передают ему импульсы из центрального двигательного нейрона. По пирамидному пути передаются импульсы произвольного движения.

В задних отделах верхней лобной извилины располагается также экстрапирамидный центр коры, тесно связанный анатомически и функционально с образованиями так называемой экстрапирамидной системы. Экстрапирамидная система – двигательная система, помогающая осуществлению произвольного движения. Это система «обеспечения» произвольных движений. Будучи филогенетически более старой, экстрапирамидная система у человека обеспечивает автоматическую регуляцию «заученных» двигательных актов, поддержание общего мышечного тонуса, готовность периферического двигательного аппарата к совершению движений, перераспределение мышечного тонуса при движениях. Кроме того, она участвует в поддержании нормальной позы.

Двигательные зоны коры находятся в основном в прецентральной извилине (поля 4 и 6) и парацентральной дольке на медиальной поверхности полушария. Выделяют первичную и вторичную области – поля 4 и 6. Эти поля моторные, но по своей характеристике, согласно исследованиям Института мозга, они разные. В первичной моторной коре (поле 4) расположены нейроны, иннервирующие мотонейроны мышц лица, туловища и конечностей.

Рис. 2. Схема самототопической проекции общей чувствительности и двигательных функций в коре головного мозга (по У. Пенфилду):

А – корковая проекция общей чувствительности; Б – корковая проекция двигательной системы. Относительные размеры органов отражают ту площадь коры головного мозга, с которой могут быть вызваны соответствующие ощущения и движения

В ней имеется четкая топографическая проекция мышц тела (см. рис. 2 Б). Основной закономерностью топографического представительства является то, что регуляция деятельности мышц, обеспечивающих наиболее точные и разнообразные движения (речь, письмо, мимика), требует участия больших по площади участков двигательной коры. Поле 4 полностью занято центрами изолированных движений, поле 6 – лишь частично (подполе 6а).

Сохранность поля 4 оказывается необходимой для получения движений при раздражении как поля 4, так и поля 6. У новорожденного поле 4 является практически зрелым. Раздражение первичной моторной коры вызывает сокращение мышц противоположной стороны тела (для мышц головы сокращение может быть билатеральным). При поражении этой корковой зоны утрачивается способность к тонким координированным движениям конечностями и особенно пальцами рук.

Вторичная двигательная кора (поле 6) имеет главенствующее функциональное значение по отношению к первичной двигательной коре, осуществляя высшие двигательные функции, связанные с планированием и координацией произвольных движений. Здесь в наибольшей степени регистрируется медленно нарастающий отрицательный потенциал готовности, возникающий примерно за 1 с до начала движения. Кора поля 6 получает основную часть импульсации от базальных ганглиев и мозжечка, участвует в перекодировании информации о сложных движениях.

Раздражение коры поля 6 вызывает сложные координированные движения, например поворот головы, глаз и туловища в противоположную сторону, содружественные сокращения сгибателей или разгибателей на противоположной стороне. В премоторной коре расположены двигательные центры, связанные с социальными функциями человека: центр письменной речи в заднем отделе средней лобной извилины (поле 6), центр моторной речи Брока в заднем отделе нижней лобной извилины (поле 44), обеспечивающие речевой, а также музыкальный моторный центр (поле 45), обеспечивающий тональность речи, способность петь. Нижняя часть поля б (подполе бор), расположенная в области покрышки, реагирует на электроток ритмическими жевательными движениями. Нейроны двигательной коры получают афферентные входы через таламус от мышечных, суставных и кожных рецепторов, от базальных ганглиев и мозжечка. Основным эфферентным выходом двигательной коры на стволовые и спинальные моторные центры являются пирамидные клетки V слоя.

В заднем отделе средней лобной извилины находится лобный глазодвигательный центр, осуществляющий контроль за содружественным, одновременным поворотом головы и глаз (центр поворота головы и глаз в противоположную сторону). Раздражение этого центра вызывает поворот головы и глаз в противоположную сторону. Функция этого центра имеет огромное значение в осуществлении так называемых ориентировочных рефлексов (или рефлексов «что такое?»), имеющих очень важное значение для сохранения жизни животных.

Лобный отдел коры больших полушарий принимает также активное участие в формировании мышления, организации целенаправленной деятельности, перспективном планировании.

Лимбическая кора выполняет также важную функцию обоняния. Обоняние – восприятие находящихся в воздухе химических веществ. Обонятельный мозг человека обеспечивает обоняние, а также организацию сложных форм эмоциональных и поведенческих реакций. Обонятельный мозг является частью лимбической системы.

Обонятельный мозг состоит из двух отделов – периферического и центрального. Периферический отдел представлен обонятельным нервом, обонятельными луковицами, первичными обонятельными центрами. Центральный отдел включает извилину морского коня – гиппокамп, зубчатую и сводчатую извилины.

Рецепторный аппарат обоняния расположен в слизистой оболочке носа. По системе нервных проводников информация с рецепторов передается в корковый отдел обонятельного анализатора.

Корковый отдел обонятельного анализатора находится в поясной извилине, извилине морского коня и в крючке морского коня, которые вместе составляют замкнутую кольцевидную область. Периферический отдел обонятельного анализатора связан с корковыми областями обоих полушарий.

Физиологический механизм восприятия запахов обонятельным анализатором окончательно не ясен. Существуют две основные гипотезы, с разных позиций объясняющие природу этого процесса. Согласно одной из гипотез, взаимодействие между молекулами пахучего вещества и хеморецепторами происходит по типу ключа и замка, т.е. типу молекулы соответствует специальный рецептор. Другая гипотеза базируется на предположении о том, что молекулы пахучего вещества имеют определенную волну колебания, на которую «настроены» обонятельные рецепторы. Молекулы, имеющие сходные колебания, должны иметь общую волну и соответственно давать близкие запахи.

Термин «обонятельный мозг» применительно к физиологии человека несколько условен и не раскрывает полностью его многогранной и универсальной функции. «Размещение» центрального звена обонятельного мозга в больших полушариях не случайно и является результатом той огромной «информационной» роли, которую играло обоняние в процессе эволюции при адаптации к внешней среде и регуляции сложных поведенческих реакций. Добывание пищи, выбор особи противоположного пола, забота о потомстве, целостности территории, организации групповых сообществ внутри вида – все эти повседневные функции у многих животных выполняются при непосредственном участии тонко сконструированной системы обонятельной рецепции и основанной на этом способности ряда животных посылать во внешнюю среду тонкие дифференцированные специфические пахучие вещества – сигналы-информаторы.

В жизни людей обоняние потеряло то биологическое информационное значение, которое оно имело у животных. Обонятельная система человека предназначена как для выполнения узкой, «своей», функции, так и для своего рода «зарядки» эмоций. О силе воздействия запахов на эмоциональную сферу, о том, что они являются важнейшим «пищевым субстратом эмоций», хорошо известно с давних времен истории человечества.

Острота обоняния человека может варьировать. Как правило, эти вариации незначительны, однако в отдельных случаях острота обоняния может быть очень высокой (дегустаторы парфюмерной промышленности).

Поскольку обонятельный анализатор играет важную роль в регуляции эмоций, его центральный отдел относят к лимбической системе, образно названной «общим знаменателем» для множества эмоциональных и висцеросоматических реакций организма.

Центр вкусового анализатора располагается в ближайшем соседстве с центром обонятельного анализатора, т.е. в крючке и аммоновом роге, но, кроме того, в самом нижнем отделе задней центральной извилины (поле 43), а также в островке. Как и обонятельный анализатор, центр обеспечивает проекционную функцию, хранение и распознавание вкусовых образов.

На границе височной, затылочной и теменной долей располагаетсяцентр анализатора письменной речи (поле 39), который тесно связан с центром Вернике височной доли, с центром зрительного анализатора затылочной доли, а также с центрами теменной доли. Центр чтения обеспечивает распознавание и хранение образов письменной речи.

Основная часть информацииоб окружающей среде и внутренней среде организма, поступившая в сенсорную кору, передается для дальнейшей ее обработки в ассоциативную кору, после чего инициируется (в случае необходимости) поведенческая реакция с обязательным участием двигательной коры.

Таким образом, схема локализациифункций в коре головного мозга представлена на рис. 3.

Мозолистое тело – дугообразная тонкая пластинка, филогенетически молодая, соединяет срединные поверхности обоих полушарий. Удлиненная средняя часть мозолистого тела сзади переходит в утолщение, а спереди искривляется и дугообразно загибается вниз. Мозолистое тело соединяет филогенетически наиболее молодые участки полушарий и играет важную роль в обмене информацией между ними.