Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?

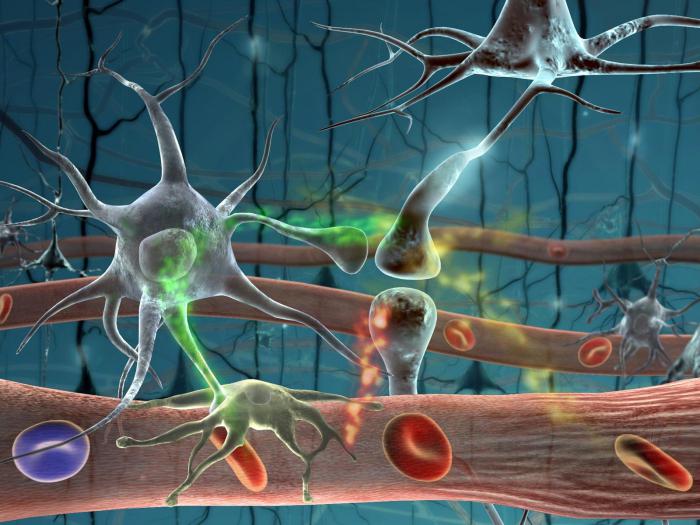

Нервная система – это структура, благодаря которой функционируют все органы и системы жизнеобеспечения человека. В данной статье будет рассказано о нервной системе, её составляющих, функционировании и видах.

Центральная нервная система

Анатомическое строение нервной системы предполагает разделение на центральную и периферическую. Что такое нервная система? Можно определить это понятие, как взаимодействием этих двух подсистем, поскольку центральная – это головной и спинной мозг, а периферическая – это отходящие от них ко всем частям тела спинномозговые и черепно-мозговые нервы и нервные узлы.

Таким образом, центральная нервная система оказывается связанной со всеми частями тела благодаря нервным волокнам - нейронам, из них строятся нейронные цепочки. Чтобы понять, что такое центральная нервная система и как она работает, нужно представить себе её расположение.

Спинной мозг взрослого человека весит около 30 гр. и составляет в длину примерно 45 см. Находится в мозговом канале в окружении мозговых оболочек, которые выполняют роль амортизаторов. Объем спинного мозга по всей его длине одинаков, утолщения есть только в шейном отделе и поясничном. Как раз здесь образуются нервные окончания верхних и нижних конечностей. Всего спинной мозг имеет 5 отделов: шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый.

Головной мозг расположен в области черепа, и разделяется на правое полушарие, которое отвечает за формирование образного мышления, и левое, отвечающее за абстрактное мышление.. Также выделяются ствол и мозжечок.

Научно подтверждено, что женский мозг легче мужского примерно на 100 гр.. Объяснение этому может быть в том, что мужской организм более развит физически, чем женский. При этом формироваться мозг начинает еще в утробе матери, и реальных размеров достигает только к двадцати годам.

Соматическая нервная система

Принято условное разделение нервной системы на вегетативную и соматическую. Причем соматическую нервную систему иногда называют «анимальной», т.е. свойственной животным. Это значит, что она отвечает за управление скелетно-мышечной массой человека, его передвижением в пространстве, его взаимоотношением с окружающей средой, а также за работу его органов чувств.

Вегетативная нервная система

Рассмотрим, что такое вегетативная нервная система. Это часть общей нервной системы, отвечающей за работу сердечной мышцы, сосудов, а также некоторых видов желез. Принято разделять две части вегетативной нервной системы: симпатическую и парасимпатическую. Они взаимно дополняют друг друга.

Симпатическая нервная система

Симпатическая нервная система отвечает за процессы, которые должны мобилизовать ресурсы организма при возникновении стресса или экстремальной ситуации. Это частота сердечных сокращений, изменение кровяного давления, уровень сахара крови, расширение зрачка и работа бронхов. В этом лежит понимание того, что такое симпатическая нервная система. В поддержку ей действует и парасимпатическая нервная система. Она регулирует работу мочевого пузыря, прямой кишки, половых органов, т.е. помогает накапливать и восстанавливать энергетические ресурсы организма.

Парасимпатическая нервная система

Нужно отдельно рассмотреть, что такое парасимпатическая нервная система. Она понижает кровяное давление, способствует уменьшению частоты сердечных сокращений, регулирует работу органов пищеварения.

Контролирование симпатической и парасимпатической систем происходит благодаря особым вегетативным аппаратам, находящимся в головном мозге.

Необходима профилактика и предупреждение заболеваний вегетативной нервной системы, потому что причинами могут стать даже изменения погодных условий, например, сильная жара или мороз. А симптомом может послужить покраснение или бледность лица, учащение пульса, увеличение потливости. Поэтому нужно избегать стрессовых ситуаций, болезней по причине погоды, на рабочем месте стараться следовать технике безопасности, соблюдать здоровое питание, а также регулярно проходить медицинские осмотры и вовремя обращаться к врачу при возникновении беспокойства.

Нервная система человека является важной частью организма, которая отвечает за множество происходящих процессов. Заболевания ее плохо сказываются на состоянии человека. Она регулирует деятельность и взаимодействие всех систем и органов. При нынешнем экологическом фоне и постоянных стрессах необходимо уделять серьезное внимание режиму дня и правильному питанию, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем.

Общая информация

Нервная система влияет на функциональное взаимодействие всех систем и органов человека, а также на связь организма с окружающим миром. Ее структурная единица - нейрон - это клетка со специфическими отростками. Из этих элементов строятся нейронные цепи. Нервная система подразделяется на центральную и периферическую. К первой относятся головной и спинной мозг, а ко второй - все отходящие от них нервы и нервные узлы.

Соматическая нервная система

Кроме этого, нервная система делится на соматическую и вегетативную. Соматическая система отвечает за взаимодействие организма с окружающим миром, за умение самостоятельно передвигаться и за чувствительность, которая обеспечивается при помощи органов чувств и некоторых нервных окончаний. Умение человека передвигаться обеспечивается управлением скелетной и мышечной массой, которое осуществляется при помощи нервной системы. Ученые еще называют эту систему анимальной, поскольку только животные могут передвигаться и обладают чувствительностью.

Вегетативная нервная система

Эта система отвечает за внутреннее состояние организма, то есть за:

Вегетативная нервная система человека, в свою очередь, делится на симпатическую и парасимпатическую. Первая отвечает за пульс, кровяное давление, бронхи и так далее. Ее работа контролируется спинномозговыми центрами, от которых идут симпатические волокна, расположенные в боковых рогах. Парасимпатическая же отвечает за работу мочевого пузыря, прямой кишки, половых органов и за ряд нервных окончаний. Такая многофункциональность системы объясняется тем, что ее работа осуществляется как при помощи крестцового отдела мозга, так и посредством его ствола. Контроль этих систем осуществляется специфическими вегетативными аппаратами, которые находятся в головном мозге.

Заболевания

Нервная система человека крайне подвержена влиянию извне, существуют самые различные причины, которые могут вызвать ее заболевания. Чаще всего вегетативная система страдает из-за погоды, при этом плохо себя чувствовать человек может как в слишком жаркое время, так и холодной зимой. Существует ряд характерных симптомов для таких заболеваний. Например, человек краснеет или бледнеет, пульс учащается или начинается чрезмерное потоотделение. Кроме этого, подобные болезни могут быть приобретенными.

Как появляются эти болезни

Они могут развиться из-за травмы головы, или мышьяком, а также из-за сложного и опасного инфекционного заболевания. Развиться такие болезни могут и вследствие переутомления, из-за нехватки витаминов, при психических расстройствах или постоянных стрессах.  Осторожным надо быть и при опасных условиях труда, которые тоже могут повлиять на развитие заболеваний вегетативной нервной системы. Кроме этого, такие болезни могут маскироваться под другие, некоторые из них напоминают заболевания сердца.

Осторожным надо быть и при опасных условиях труда, которые тоже могут повлиять на развитие заболеваний вегетативной нервной системы. Кроме этого, такие болезни могут маскироваться под другие, некоторые из них напоминают заболевания сердца.

Центральная нервная система

Образована она из двух элементов: спинного и головного мозга. Первый из них внешне похож на тяж, немного сплюснутый посередине. У взрослого человека его размер варьируется от 41 до 45 см, а вес достигает всего лишь 30 граммов. Спинной мозг полностью окружен оболочками, которые находятся в специфическом канале. Толщина спинного мозга не изменяется по всей длине, кроме двух мест, которые называются шейным и поясничным утолщениями. Именно здесь образуются нервы верхних, а также нижних конечностей. Он подразделяется на такие отделы, как шейный, поясничный, грудной и крестцовый.

Головной мозг

Он находится в черепной коробке человека и подразделяется на две составляющие части: левое и правое полушария. Кроме этих частей, выделяют также ствол и мозжечок. Биологам удалось определить, что мозг взрослого мужчины на 100 мг тяжелее женского. Это объясняется исключительно тем фактом, что все части тела представителя сильного пола больше женских по физическим параметрам благодаря эволюции. Мозг плода начинает активно расти еще до рождения, в утробе матери. Прекращает свое развитие он только тогда, когда человек достигает 20 лет. Кроме этого, в старости, ближе к концу жизни, он становится немного легче.

Мозг плода начинает активно расти еще до рождения, в утробе матери. Прекращает свое развитие он только тогда, когда человек достигает 20 лет. Кроме этого, в старости, ближе к концу жизни, он становится немного легче.

Отделы головного мозга

Выделяют такие пять главных отделов головного мозга:

В случае черепно-мозговой травмы центральная нервная система человека может серьезно пострадать, и это плохо сказывается на психическом состоянии человека. При подобных нарушениях у больных могут появляться голоса в голове, от которых не так-то просто избавиться.

Оболочки мозга

Головной и спинной мозг покрывают три вида оболочек:

- Твердая оболочка покрывает спинной мозг снаружи. По форме она очень похожа на мешок. Также она функционирует в качестве надкостницы черепа.

- Паутинная оболочка - это вещество, которое практически прилегает к твердой. Ни твердая, ни паутинная оболочки не содержат кровеносных сосудов.

- Мягкая оболочка - это совокупность нервов и сосудов, которые питают оба мозга.

Функции головного мозга

Это очень сложная часть организма, от которой зависит вся нервная система человека. Даже учитывая, что огромное количество ученых занимаются изучением проблем работы головного мозга, до конца пока все его функции не изучены. Наиболее сложная для науки загадка - это изучение особенностей зрительной системы. До сих пор непонятно, как и при помощи каких частей мозга мы обладаем способностью видеть. Люди, далекие от науки, ошибочно считают, что это происходит исключительно при помощи глаз, однако это абсолютно не так.

Ученые же, занимающиеся изучением этого вопроса, считают, что глаза всего лишь воспринимают сигналы, которые посылает окружающий мир, и в свою очередь передают их мозгу. Получая сигнал, он создает зрительную картинку, то есть фактически мы видим то, что показывает наш мозг. Аналогично происходит и со слухом, фактически ухо всего лишь воспринимает звуковые сигналы, получаемые через мозг.

Вывод

В настоящее время заболевания вегетативной системы очень часто встречаются у молодого поколения. Это обусловлено множеством факторов, например, плохим состоянием окружающей среды, неправильным режимом дня или нерегулярным и неправильным питанием. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется тщательно следить за своим распорядком, избегать различных стрессов и переутомления. Ведь здоровье центральной нервной системы отвечает за состояние всего организма, в противном случае подобные проблемы могут спровоцировать серьезные нарушения в работе других важных органов.

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

сложная сеть структур, пронизывающая весь организм и обеспечивающая саморегуляцию его жизнедеятельности благодаря способность реагировать на внешние и внутренние воздействия (стимулы). Основные функции нервной системы - получение, хранение и переработка информации из внешней и внутренней среды, регуляция и координация деятельности всех органов и органных систем. У человека, как и у всех млекопитающих, нервная система включает три основных компонента: 1) нервные клетки (нейроны); 2) связанные с ними клетки глии, в частности клетки нейроглии, а также клетки, образующие неврилемму; 3) соединительная ткань. Нейроны обеспечивают проведение нервных импульсов; нейроглия выполняет опорные, защитные и трофические функции как в головном, так и в спинном мозгу, а неврилемма, состоящая преимущественно из специализированных, т.н. шванновских клеток, участвует в образовании оболочек волокон периферических нервов; соединительная ткань поддерживает и связывает воедино различные части нервной системы. Нервную систему человека подразделяют по-разному. Анатомически она состоит из центральной нервной системы (ЦНС) и периферической нервной системы (ПНС). ЦНС включает головной и спинной мозг, а ПНС, обеспечивающая связь ЦНС с различными частями тела, - черепно-мозговые и спинномозговые нервы, а также нервные узлы (ганглии) и нервные сплетения, лежащие вне спинного и головного мозга.

Нейрон.

Структурно-функциональной единицей нервной системы является нервная клетка - нейрон. По оценкам, в нервной системе человека более 100 млрд. нейронов. Типичный нейрон состоит из тела (т.е. ядерной части) и отростков, одного обычно неветвящегося отростка, аксона, и нескольких ветвящихся - дендритов. По аксону импульсы идут от тела клетки к мышцам, железам или другим нейронам, тогда как по дендритам они поступают в тело клетки. В нейроне, как и в других клетках, есть ядро и ряд мельчайших структур - органелл (см. также КЛЕТКА). К ним относятся эндоплазматический ретикулум, рибосомы, тельца Ниссля (тигроид), митохондрии, комплекс Гольджи, лизосомы, филаменты (нейрофиламенты и микротрубочки).

Нервный импульс. Если раздражение нейрона превышает определенную пороговую величину, то в точке стимуляции возникает серия химических и электрических изменений, которые распространяются по всему нейрону. Передающиеся электрические изменения называются нервным импульсом. В отличие от простого электрического разряда, который из-за сопротивления нейрона будет постепенно ослабевать и сумеет преодолеть лишь короткое расстояние, гораздо медленнее "бегущий" нервный импульс в процессе распространения постоянно восстанавливается (регенерирует). Концентрации ионов (электрически заряженных атомов) - главным образом натрия и калия, а также органических веществ - вне нейрона и внутри него неодинаковы, поэтому нервная клетка в состоянии покоя заряжена изнутри отрицательно, а снаружи положительно; в результате на мембране клетки возникает разность потенциалов (т.н. "потенциал покоя" равен примерно -70 милливольтам). Любые изменения, которые уменьшают отрицательный заряд внутри клетки и тем самым разность потенциалов на мембране, называются деполяризацией. Плазматическая мембрана, окружающая нейрон, - сложное образование, состоящее из липидов (жиров), белков и углеводов. Она практически непроницаема для ионов. Но часть белковых молекул мембраны формирует каналы, через которые определенные ионы могут проходить. Однако эти каналы, называемые ионными, открыты не постоянно, а, подобно воротам, могут открываться и закрываться. При раздражении нейрона некоторые из натриевых (Na+) каналов открываются в точке стимуляции, благодаря чему ионы натрия входят внутрь клетки. Приток этих положительно заряженных ионов снижает отрицательный заряд внутренней поверхности мембраны в области канала, что приводит к деполяризации, которая сопровождается резким изменением вольтажа и разрядом - возникает т.н. "потенциал действия", т.е. нервный импульс. Затем натриевые каналы закрываются. Во многих нейронах деполяризация вызывает также открытие калиевых (K+) каналов, вследствие чего ионы калия выходят из клетки. Потеря этих положительно заряженных ионов вновь увеличивает отрицательный заряд на внутренней поверхности мембраны. Затем калиевые каналы закрываются. Начинают работать и другие мембранные белки - т.н. калий-натриевые насосы, обеспечивающие перемещение Na+ из клетки, а K+ внутрь клетки, что, наряду с деятельностью калиевых каналов, восстанавливает исходное электрохимическое состояние (потенциал покоя) в точке стимуляции. Электрохимические изменения в точке стимуляции вызывают деполяризацию в прилегающей точке мембраны, запуская в ней такой же цикл изменений. Этот процесс постоянно повторяется, причем в каждой новой точке, где происходит деполяризация, рождается импульс той же величины, что и в предыдущей точке. Таким образом, вместе с возобновляющимся электрохимическим циклом нервный импульс распространяется по нейрону от точки к точке. Нервы, нервные волокна и ганглии. Нерв - это пучок волокон, каждое из которых функционирует независимо от других. Волокна в нерве организованы в группы, окруженные специализированной соединительной тканью, в которой проходят сосуды, снабжающие нервные волокна питательными веществами и кислородом и удаляющие диоксид углерода и продукты распада. Нервные волокна, по которым импульсы распространяются от периферических рецепторов к ЦНС (афферентные), называют чувствительными или сенсорными. Волокна, передающие импульсы от ЦНС к мышцам или железам (эфферентные), называют двигательными или моторными. Большинство нервов смешанные и состоят как из чувствительных, так и из двигательных волокон. Ганглий (нервный узел) - это скопление тел нейронов в периферической нервной системе. Волокна аксонов в ПНС окружены неврилеммой - оболочкой из шванновских клеток, которые располагаются вдоль аксона, как бусины на нити. Значительное число этих аксонов покрыто дополнительной оболочкой из миелина (белково-липидного комплекса); их называют миелинизированными (мякотными). Волокна же, окруженные клетками неврилеммы, но не покрытые миелиновой оболочкой, называют немиелинизированными (безмякотными). Миелинизированные волокна имеются только у позвоночных животных. Миелиновая оболочка формируется из плазматической мембраны шванновских клеток, которая накручивается на аксон, как моток ленты, образуя слой за слоем. Участок аксона, где две смежные шванновские клетки соприкасаются друг с другом, называется перехватом Ранвье. В ЦНС миелиновая оболочка нервных волокон образована особым типом глиальных клеток - олигодендроглией. Каждая из этих клеток формирует миелиновую оболочку сразу нескольких аксонов. Немиелинизированные волокна в ЦНС лишены оболочки из каких-либо специальных клеток. Миелиновая оболочка ускоряет проведение нервных импульсов, которые "перескакивают" от одного перехвата Ранвье к другому, используя эту оболочку как связующий электрический кабель. Скорость проведения импульсов возрастает с утолщением миелиновой оболочки и колеблется от 2 м/с (по немиелинизированным волокнам) до 120 м/с (по волокнам, особенно богатым миелином). Для сравнения: скорость распространения электрического тока по металлическим проводам - от 300 до 3000 км/с.

Cинапс. Каждый нейрон имеет специализированную связь с мышцами, железами или другими нейронами. Зона функционального контакта двух нейронов называется синапсом. Межнейронные синапсы образуются между различными частями двух нервных клеток: между аксоном и дендритом, между аксоном и телом клетки, между дендритом и дендритом, между аксоном и аксоном. Нейрон, посылающий импульс к синапсу, называют пресинаптическим; нейрон, получающий импульс, - постсинаптическим. Синаптическое пространство имеет форму щели. Нервный импульс, распространяющийся по мембране пресинаптического нейрона, достигает синапса и стимулирует высвобождение особого вещества - нейромедиатора - в узкую синаптическую щель. Молекулы нейромедиатора диффундируют через щель и связываются с рецепторами на мембране постсинаптического нейрона. Если нейромедиатор стимулирует постсинаптический нейрон, его действие называют возбуждающим, если подавляет - тормозным. Результат суммации сотен и тысяч возбуждающих и тормозных импульсов, одновременно стекающихся к нейрону, - основной фактор, определяющий, будет ли этот постсинаптический нейрон генерировать нервный импульс в данный момент. У ряда животных (например, у лангуста) между нейронами определенных нервов устанавливается особо тесная связь с формированием либо необычно узкого синапса, т.н. щелевого соединения, либо, если нейроны непосредственно контактируют друг с другом, плотного соединения. Нервные импульсы проходят через эти соединения не при участии нейромедиатора, а непосредственно, путем электрической передачи. Немногочисленные плотные соединения нейронов имеются и у млекопитающих, в том числе у человека.

Регенерация. К моменту рождения человека все его нейроны и большая часть межнейронных связей уже сформированы, и в дальнейшем образуются лишь единичные новые нейроны. Когда нейрон погибает, он не заменяется новым. Однако оставшиеся могут брать на себя функции утраченной клетки, образуя новые отростки, которые формируют синапсы с теми нейронами, мышцами или железами, с которыми был связан утраченный нейрон. Перерезанные или поврежденные волокна нейронов ПНС, окруженные неврилеммой, могут регенерировать, если тело клетки осталось сохранным. Ниже места перерезки неврилемма сохраняется в виде трубчатой структуры, и та часть аксона, которая осталась связанной с телом клетки, растет по этой трубке, пока не достигнет нервного окончания. Таким образом восстанавливается функция поврежденного нейрона. Аксоны в ЦНС, не окруженные неврилеммой, по-видимому, не способны вновь прорастать к месту прежнего окончания. Однако многие нейроны ЦНС могут давать новые короткие отростки - ответвления аксонов и дендритов, формирующие новые синапсы.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

ЦНС состоит из головного и спинного мозга и их защитных оболочек. Самой наружной является твердая мозговая оболочка, под ней расположена паутинная (арахноидальная), а затем мягкая мозговая оболочка, сращенная с поверхностью мозга. Между мягкой и паутинной оболочками находится подпаутинное (субарахноидальное) пространство, содержащее спинномозговую (цереброспинальную) жидкость, в которой как головной, так и спинной мозг буквально плавают. Действие выталкивающей силы жидкости приводит к тому, что, например, головной мозг взрослого человека, имеющий массу в среднем 1500 г, внутри черепа реально весит 50-100 г. Мозговые оболочки и спинномозговая жидкость играют также роль амортизаторов, смягчающих всевозможные удары и толчки, которые испытывает тело и которые могли бы привести к повреждению нервной системы. ЦНС образована из серого и белого вещества. Серое вещество составляют тела клеток, дендриты и немиелинизированные аксоны, организованные в комплексы, которые включают бесчисленное множество синапсов и служат центрами обработки информации, обеспечивая многие функции нервной системы. Белое вещество состоит из миелинизированных и немиелинизированных аксонов, выполняющих роль проводников, передающих импульсы из одного центра в другой. В состав серого и белого вещества входят также клетки глии. Нейроны ЦНС образуют множество цепей, которые выполняют две основные функции: обеспечивают рефлекторную деятельность, а также сложную обработку информации в высших мозговых центрах. Эти высшие центры, например зрительная зона коры (зрительная кора), получают входящую информацию, перерабатывают ее и передают ответный сигнал по аксонам. Результат деятельности нервной системы - та или иная активность, в основе которой лежит сокращение или расслабление мышц либо секреция или прекращение секреции желез. Именно с работой мышц и желез связан любой способ нашего самовыражения. Поступающая сенсорная информация подвергается обработке, проходя последовательность центров, связанных длинными аксонами, которые образуют специфические проводящие пути, например болевые, зрительные, слуховые. Чувствительные (восходящие) проводящие пути идут в восходящем направлении к центрам головного мозга. Двигательные (нисходящие) пути связывают головной мозг с двигательными нейронами черепно-мозговых и спинномозговых нервов. Проводящие пути обычно организованы таким образом, что информация (например, болевая или тактильная) от правой половины тела поступает в левую часть мозга и наоборот. Это правило распространяется и на нисходящие двигательные пути: правая половина мозга управляет движениями левой половины тела, а левая половина - правой. Из этого общего правила, однако, есть несколько исключений. Головной мозг состоит из трех основных структур: больших полушарий, мозжечка и ствола. Большие полушария - самая крупная часть мозга - содержат высшие нервные центры, составляющие основу сознания, интеллекта, личности, речи, понимания. В каждом из больших полушарий выделяют следующие образования: лежащие в глубине обособленные скопления (ядра) серого вещества, которые содержат многие важные центры; расположенный над ними крупный массив белого вещества; покрывающий полушария снаружи толстый слой серого вещества с многочисленными извилинами, составляющий кору головного мозга. Мозжечок тоже состоит из расположенного в глубине серого вещества, промежуточного массива белого вещества и наружного толстого слоя серого вещества, образующего множество извилин. Мозжечок обеспечивает главным образом координацию движений. Ствол мозга образован массой серого и белого вещества, не разделенной на слои. Ствол тесно связан с большими полушариями, мозжечком и спинным мозгом и содержит многочисленные центры чувствительных и двигательных проводящих путей. Первые две пары черепно-мозговых нервов отходят от больших полушарий, остальные же десять пар - от ствола. Ствол регулирует такие жизненно важные функции, как дыхание и кровообращение.

См. также ГОЛОВНОЙ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА .

Спинной мозг. Находящийся внутри позвоночного столба и защищенный его костной тканью спинной мозг имеет цилиндрическую форму и покрыт тремя оболочками. На поперечном срезе серое вещество имеет форму буквы Н или бабочки. Серое вещество окружено белым веществом. Чувствительные волокна спинномозговых нервов заканчиваются в дорсальных (задних) отделах серого вещества - задних рогах (на концах Н, обращенных к спине). Тела двигательных нейронов спинномозговых нервов расположены в вентральных (передних) отделах серого вещества - передних рогах (на концах Н, удаленных от спины). В белом веществе проходят восходящие чувствительные проводящие пути, заканчивающиеся в сером веществе спинного мозга, и нисходящие двигательные пути, идущие от серого вещества. Кроме того, многие волокна в белом веществе связывают различные отделы серого вещества спинного мозга.

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

ПНС обеспечивает двустороннюю связь центральных отделов нервной системы с органами и системами организма. Анатомически ПНС представлена черепно-мозговыми (черепными) и спинномозговыми нервами, а также относительно автономной энтеральной нервной системой, локализованной в стенке кишечника. Все черепно-мозговые нервы (12 пар) разделяют на двигательные, чувствительные либо смешанные. Двигательные нервы начинаются в двигательных ядрах ствола, образованных телами самих моторных нейронов, а чувствительные нервы формируются из волокон тех нейронов, тела которых лежат в ганглиях за пределами мозга. От спинного мозга отходит 31 пара спинномозговых нервов: 8 пар шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1 копчиковая. Их обозначают в соответствии с положением позвонков, прилежащих к межпозвоночным отверстиям, из которых выходят данные нервы. Каждый спинномозговой нерв имеет передний и задний корешки, которые, сливаясь, образуют сам нерв. Задний корешок содержит чувствительные волокна; он тесно связан со спинальным ганглием (ганглием заднего корешка), состоящим из тел нейронов, аксоны которых образуют эти волокна. Передний корешок состоит из двигательных волокон, образованных нейронами, клеточные тела которых лежат в спинном мозге.

ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Вегетативная, или автономная, нервная система регулирует деятельность непроизвольных мышц, сердечной мышцы и различных желез. Ее структуры расположены как в центральной нервной системе, так и в периферической. Деятельность вегетативной нервной системы направлена на поддержание гомеостаза, т.е. относительно стабильного состояния внутренней среды организма, например постоянной температуры тела или кровяного давления, соответствующего потребностям организма. Сигналы от ЦНС поступают к рабочим (эффекторным) органам через пары последовательно соединенных нейронов. Тела нейронов первого уровня располагаются в ЦНС, а их аксоны оканчиваются в вегетативных ганглиях, лежащих за пределами ЦНС, и здесь образуют синапсы с телами нейронов второго уровня, аксоны которых непосредственно контактируют с эффекторными органами. Первые нейроны называют преганглионарными, вторые - постганглионарными. В той части вегетативной нервной системы, которую называют симпатической, тела преганглионарных нейронов расположены в сером веществе грудного (торакального) и поясничного (люмбального) отделов спинного мозга. Поэтому симпатическую систему называют также торако-люмбальной. Аксоны ее преганглионарных нейронов оканчиваются и образуют синапсы с постганглионарными нейронами в ганглиях, расположенных цепочкой вдоль позвоночника. Аксоны постганглионарных нейронов контактируют с эффекторными органами. Окончания постганглионарных волокон выделяют в качестве нейромедиатора норадреналин (вещество, близкое к адреналину), и потому симпатическая система определяется также как адренергическая. Симпатическую систему дополняет парасимпатическая нервная система. Тела ее преганглинарных нейронов расположены в стволе мозга (интракраниально, т.е. внутри черепа) и крестцовом (сакральном) отделе спинного мозга. Поэтому парасимпатическую систему называют также кранио-сакральной. Аксоны преганглионарных парасимпатических нейронов оканчиваются и образуют синапсы с постганглионарными нейронами в ганглиях, расположенных вблизи рабочих органов. Окончания постганглионарных парасимпатических волокон выделяют нейромедиатор ацетилхолин, на основании чего парасимпатическую систему называют также холинергической. Как правило, симпатическая система стимулирует те процессы, которые направлены на мобилизацию сил организма в экстремальных ситуациях или в условиях стресса. Парасимпатическая же система способствует накоплению или восстановлению энергетических ресурсов организма. Реакции симпатической системы сопровождаются расходом энергетических ресурсов, повышением частоты и силы сердечных сокращений, возрастания кровяного давления и содержания сахара в крови, а также усилением притока крови к скелетным мышцам за счет уменьшения ее притока к внутренним органам и коже. Все эти изменения характерны для реакции "испуга, бегства или борьбы". Парасимпатическая система, наоборот, уменьшает частоту и силу сердечных сокращений, снижает кровяное давление, стимулирует пищеварительную систему. Симпатическая и парасимпатическая системы действуют координированно, и их нельзя рассматривать как антагонистические. Они сообща поддерживают функционирование внутренних органов и тканей на уровне, соответствующем интенсивности стресса и эмоциональному состоянию человека. Обе системы функционируют непрерывно, но уровни их активности колеблются в зависимости от ситуации.

РЕФЛЕКСЫ

Когда на рецептор сенсорного нейрона воздействует адекватный стимул, в нем возникает залп импульсов, запускающих ответное действие, именуемое рефлекторным актом (рефлексом). Рефлексы лежат в основе большинства проявлений жизнедеятельности нашего организма. Рефлекторный акт осуществляет т.н. рефлекторная дуга; этим термином обозначают путь передачи нервных импульсов от точки исходной стимуляции на теле до органа, совершающего ответное действие. Дуга рефлекса, вызывающего сокращение скелетной мышцы, состоит по меньшей мере из двух нейронов: чувствительного, тело которого расположено в ганглии, а аксон образует синапс с нейронами спинного мозга или ствола мозга, и двигательного (нижнего, или периферического, мотонейрона), тело которого находится в сером веществе, а аксон оканчивается двигательной концевой пластинкой на скелетных мышечных волокнах. В рефлекторную дугу между чувствительным и двигательным нейронами может включаться и третий, промежуточный, нейрон, расположенный в сером веществе. Дуги многих рефлексов содержат два и более промежуточных нейрона. Рефлекторные действия осуществляются непроизвольно, многие из них не осознаются. Коленный рефлекс, например, вызывается постукиванием по сухожилию четырехглавой мышцы в области колена. Это двухнейронный рефлекс, его рефлекторная дуга состоит из мышечных веретен (мышечных рецепторов), чувствительного нейрона, периферического двигательного нейрона и мышцы. Другой пример - рефлекторное отдергивание руки от горячего предмета: дуга этого рефлекса включает чувствительный нейрон, один или несколько промежуточных нейронов в сером веществе спинного мозга, периферический двигательный нейрон и мышцу. Многие рефлекторные акты имеют значительно более сложный механизм. Так называемые межсегментарные рефлексы складываются из комбинаций более простых рефлексов, в осуществлении которых принимают участие многие сегменты спинного мозга. Благодаря таким рефлексам обеспечивается, например, координация движений рук и ног при ходьбе. К сложным рефлексам, замыкающимся в головном мозге, относятся движения, связанные с поддержанием равновесия. Висцеральные рефлексы, т.е. рефлекторные реакции внутренних органов, опосредуются вегетативной нервной системой; они обеспечивают опорожнение мочевого пузыря и многие процессы в пищеварительной системе.

См. также РЕФЛЕКС .

ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Поражения нервной системы возникают при органических заболеваниях или травмах головного и спинного мозга, мозговых оболочек, периферических нервов. Диагностика и лечение заболеваний и травм нервной системы составляют предмет особой отрасли медицины - неврологии. Психиатрия и клиническая психология занимаются главным образом психическими расстройствами. Сферы этих медицинских дисциплин часто перекрываются. См. отдельные заболевания нервной системы: АЛЬЦГЕЙМЕРА БОЛЕЗНЬ ;

ИНСУЛЬТ ;

МЕНИНГИТ ;

НЕВРИТ ;

ПАРАЛИЧ ;

ПАРКИНСОНА БОЛЕЗНЬ ;

ПОЛИОМИЕЛИТ ;

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ ;

СТОЛБНЯК ;

ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ ;

ХОРЕЯ ;

ЭНЦЕФАЛИТ ;

ЭПИЛЕПСИЯ .

См. также

АНАТОМИЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ;

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА .

ЛИТЕРАТУРА

Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. М., 1988 Физиология человека, под ред. Р.Шмидта, Г.Тевса, т. 1. М., 1996

Энциклопедия Кольера. - Открытое общество . 2000 .

Нервная система

За согласованную деятельность различных органов и систем, а также за регуляцию функций организма отвечает нервная система . Она осуществляет также связь организма с внешней средой, благодаря чему мы чувствуем различные изменения в окружающей среде и реагируем на них. Нервная система делится на центральную, представленную спинным и головным мозгом, и периферическую, которая включает нервы и нервные узлы. С точки зрения процесса регуляции нервную систему можно подразделить на соматическую, регулирующую деятельность всех мышц, и вегетативную, контролирующую согласованность функционирования сердечно-сосудистой, пищеварительной, выделительной систем, желез внутренней и внешней секреции.

Деятельность нервной системы основана на свойствах нервной ткани – возбудимости и проводимости. Человек реагирует на любое раздражение, идущее из внешней среды. Эта ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая через центральную нервную систему, называется рефлексом , а путь, который проходит возбуждение, – рефлексорной дугой .

Спинной мозг похож на длинный шнур, образованный нервной тканью. Он находится в позвоночном канале: сверху спинной мозг переходит в продолговатый мозг, а внизу оканчивается на уровне 1–2-го поясничного позвонка. Спинной мозг состоит из серого и белого вещества, а в центре его проходит канал, заполненный спинномозговой жидкостью.

Многочисленные нервы, отходящие от спинного мозга, связывают его с внутренними органами и конечностями. Спинной мозг выполняет две функции – рефлекторную и проводниковую. Он связывает головной мозг с органами тела, регулирует работу внутренних органов, обеспечивает движение конечностей и туловища и находится под контролем головного мозга.

Головной мозг состоит из нескольких отделов. Обычно различают задний мозг (в него входят продолговатый мозг, соединяющий спинной и головной мозг, мост и мозжечок), средний мозг и передний мозг, образованный промежуточным мозгом и большими полушариями.

Большие полушария являются самым крупным отделом головного мозга. Различают правое и левое полушария. Они состоят из коры , образованной серым веществом, поверхность которого испещрена извилинами и бороздами, и отростков нервных клеток белого вещества. С деятельностью коры полушарий связаны процессы, отличающие человека от животных: сознание, память, мышление, речь, трудовая деятельность. По названиям костей черепа, к которым прилегают различные части больших полушарий, головной мозг делят на доли: лобные, теменные, затылочные и височные.

Очень важный отдел головного мозга, отвечающий за согласованность движений и равновесие тела, – мозжечок – расположен в затылочной части головного мозга над продолговатым мозгом. Его поверхность характеризуется наличием множества складок, извилин и борозд. В мозжечке различают среднюю часть и боковые отделы – полушария мозжечка. Мозжечок соединен со всеми отделами ствола головного мозга.

Головной мозг контролирует и руководит работой органов человека. Так, например, в продолговатом мозге находятся дыхательный и сосудодвигательный центры. Быструю ориентацию при световых и звуковых раздражениях обеспечивают центры, находящиеся в среднем мозге. Промежуточный мозг участвует в формировании ощущений. В коре больших полушарий находится ряд зон: так, в кожно-мышечной зоне воспринимаются импульсы, поступающие от рецепторов кожи, мышц, суставных сумок, и формируются сигналы, регулирующие произвольные движения. В затылочной доле коры больших полушарий расположена зрительная зона, воспринимающая зрительные раздражения. В височной доле находится слуховая зона. На внутренней поверхности височной доли каждого полушария расположены вкусовая и обонятельная зоны. И, наконец, в коре головного мозга находятся участки, свойственные только человеку и отсутствующие у животных. Это зоны, контролирующие речь.

Нервная система - целостная морфологическая и функциональная совокупность различных взаимосвязанных нервных структур, которая совместно с гуморальной системой обеспечивает взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. Нервная система действует как интегративная система, связывая в одно целое чувствительность, двигательную активность и работу других регуляторных систем (эндокринной и иммунной).

Общая характеристика нервной системы

Все разнообразие значений нервной системы вытекает из ее свойств.

- , раздражимость и проводимость характеризуются как функции времени, то есть это процесс, возникающий от раздражения до проявления ответной деятельности органа. Согласно электрической теории распространения нервного импульса в нервном волокне он распространяется за счет перехода локальных очагов возбуждения на соседние неактивные области нервного волокна или процесса распространяющейся деполяризации , представляющего подобие электрического тока. В синапсах протекает другой-химический процесс, при котором развитие волны возбуждения-поляризации принадлежит медиатору ацетилхолину, то есть химической реакции.

- Нервная система обладает свойством трансформации и генерации энергий внешней и внутренней среды и преобразования их в нервный процесс.

- К особенно важному свойству нервной системы относится свойство мозга хранить информацию в процессе не только онто-, но и филогенеза.

Нервная система состоит из нейронов, или нервных клеток и , или нейроглиальных клеток. Нейроны - это основные структурные и функциональные элементы как в центральной, так и периферической нервной системе. Нейроны - это возбудимые клетки, то есть они способны генерировать и передавать электрические импульсы (потенциалы действия). Нейроны имеют различную форму и размеры, формируют отростки двух типов: аксоны и дендриты . У нейрона обычно несколько коротких разветвлённых дендритов, по которым импульсы следуют к телу нейрона, и один длинный аксон, по которому импульсы идут от тела нейрона к другим клеткам (нейронам, мышечным либо железистым клеткам). Передача возбуждения с одного нейрона на другие клетки происходит посредством специализированных контактов - синапсов.

Морфология нейронов

Структура нервных клеток различна. Существуют многочисленные классификации нервных клеток, основанные на форме их тела, протяженности и форме дендритов и других признаках. По функциональному значению нервные клетки подразделяются на двигательные (моторные), чувствительные (сенсорные) и интернейроны. Нервная клетка осуществляет две основные функции: а) специфическую - переработка поступающей на нейрон информации и передача нервного импульса; б) биосинтетическую для поддержания своей жизнедеятельности. Это находит выражение и в ультраструктуре нервной клетки. Передача информации от одной клетки к другой, объединение нервных клеток в системы и комплексы разной сложности определяют характерные структуры нервной клетки - аксоны, дендриты, синапсы. Органеллы, связанные с обеспечением энергетического обмена, белоксинтезирующей функцией клетки и др., встречаются в большинстве клеток, в нервных клетках они подчинены выполнению их основных функций - переработке и передачи информации. Тело нервной клетки на микроскопическом уровне представляет собой округлое и овальное образование. В центре клетки располагается ядро. Оно содержит ядрышко и окружено ядерными мембранами. В цитоплазме нервных клеток располагаются элементы зернистой и незернистой цитоплазматической сети, полисомы, рибосомы, митохондрии, лизосомы, многопузырчатые тельца и другие органеллы. В функциональной морфологии тела клетки внимание привлекают прежде всего следующие ультраструктуры: 1) митохондрии, определяющие энергетический обмен; 2) ядро, ядрышко, зернистая и незернистая цитоплазматическая сеть, пластинчатый комплекс, полисомы и рибосомы, в основном обеспечивающие белоксинтезирующую функцию клетки; 3) лизосомы и фагосомы - основные органеллы «внутриклеточного пищеварительного тракта»; 4) аксоны, дендриты и синапсы, обеспечивающие морфофункциональную связь отдельных клеток.

При микроскопическом исследовании обнаруживается, что тело нервных клеток как бы постепенно переходит в дендрит, резкой границы и выраженных различий в ультраструктуре сомы и начального отдела крупного дендрита не наблюдается. Крупные стволы дендритов отдают большие ветви, а также мелкие веточки и шипики. Аксоны, так же как и дендриты, играют важнейшую роль в структурно-функциональной организации мозга и механизмах системной его деятельности. Как правило, от тела нервной клетки отходит один аксон, который затем может отдавать многочисленные ветви. Аксоны покрываются миелиновой оболочкой образуя миелиновые волокна. Пучки волокон составляют белое вещество мозга, черепные и периферические нервы. Переплетения аксонов, дендритов и отростков глиальных клеток создают сложные, не повторяющиеся картины нейропиля. Взаимосвязи между нервными клетками осуществляются межнейрональными контактами, или синапсами. Синапсы делятся на аксосоматические, образованные аксоном с телом нейрона, аксодендритические, расположенные между аксоном и дендритом, и аксо-аксональные, находящиеся между двумя аксонами. Значительно реже встречаются дендро-дендритические синапсы, расположенные между дендритами. В синапсе выделяют пресинаптический отросток, содержащий пресинаптические пузырьки, и постсинаптическую часть (дендрит, тело клетки или аксон). Активная зона синаптического контакта, в которой осуществляются выделение медиатора и передача импульса, характеризуется увеличением электронной плотности пресинаптической и постсинаптической мембран, разделенных синаптической щелью. По механизмам передачи импульса различают синапсы, в которых эта передача осуществляется с помощью медиаторов, и синапсы, в которых передача импульса происходит электрическим путем, без участия медиаторов.

Важную роль в межнейрональных связях играет аксональный транспорт. Принцип его заключается в том, что в теле нервной клетки благодаря участию шероховатого эндоплазматического ретикулума, пластинчатого комплекса, ядра и ферментных систем, растворенных в цитоплазме клетки, синтезируется ряд ферментов и сложных молекул, которые затем транспортируются по аксону в его концевые отделы - синапсы. Система аксонального транспорта является тем основным механизмом, который определяет возобновление и запас медиаторов и модуляторов в пресинаптических окончаниях, а также лежит в основе формирования новых отростков, аксонов и дендритов.

Нейроглия

Глиальные клетки более многочисленны, чем нейроны и составляют по крайней мере половину объёма ЦНС, но в отличие от нейронов они не могут генерировать потенциалов действия. Нейроглиальные клетки различны по строению и происхождению, они выполняют вспомогательные функции в нервной системе, обеспечивая опорную, трофическую, секреторную, разграничительную и защитную функции.

Сравнительная нейроанатомия

Типы нервных систем

Существует несколько типов организации нервной системы, представленные у различных систематических групп животных.

- Диффузная нервная система - представлена у кишечнополостных. Нервные клетки образуют диффузное нервное сплетение в эктодерме по всему телу животного, и при сильном раздражении одной части сплетения возникает генерализованный ответ - реагирует все тело.

- Стволовая нервная система (ортогон)- некоторые нервные клетки собираются в нервные стволы, наряду с которыми сохраняется и диффузное подкожное сплетение. Такой тип нервной системы представлен у плоских червей и нематод (у последних диффузное сплетение сильно редуцировано), а также многих других групп первичноротых - например, гастротрих и головохоботных.

- Узловая нервная система, или сложная ганглионарная система - представлена у аннелид, членистоногих, моллюсков и других групп беспозвоночных. Большая часть клеток центральной нервной системы собраны в нервные узлы - ганглии. У многих животных клетки в них специализированы и обслуживают отдельные органы. У некоторых моллюсков (например, головоногих) и членистоногих возникает сложное объединение специализированных ганглиев с развитыми связями между ними - единый головной мозг или головогрудная нервная масса (у пауков). У насекомых особенно сложное строение имеют некоторые отделы протоцеребрума («грибовидные тела»).

- Трубчатая нервная система (нервная трубка) характерна для хордовых.

Нервная система различных животных

Нервная система книдарий и гребневиков

Наиболее примитивными животными, у которых есть нервная система, считаются книдарии. У полипов она представляет собой примитивную субэпителиальную нервную сеть (нервный плексус ), оплетающую всё тело животного и состоящую из нейронов разного типа (чувствительных и ганглиозных клеток), соединённых друг с другом отростками (диффузная нервная система ), особенно плотные их сплетения образуются наоральном и аборальном полюсах тела. Раздражение вызывает быстрое проведение возбуждения по телу гидры и приводит к сокращению всего тела, в связи с сокращением эпителиально-мускульных клеток эктодермы и одновременно их расслаблением в энтодерме. Медузы устроены сложнее полипов, в их нервной системе начинает обособляться центральный отдел. Помимо подкожного нервного сплетения у них имеются ганглии по краюзонтика, соединённые отростками нервных клеток в нервное кольцо , от которого иннервируются мышечные волокна паруса и ропалии - структуры, содержащие различные (диффузно-узловая нервная система ). Бо́льшая централизация наблюдается у сцифомедуз и особеннокубомедуз. Их 8 ганглиев, соответствующие 8 ропалиям, достигают достаточно крупных размеров.

Нервная система гребневиков включает субэпителиальное нервное сплетение со сгущениями вдоль рядов гребных пластинок, которые сходятся к основанию сложно устроенного аборального органа чувств. У некоторых гребневиков описаны находящиеся рядом с ним нервные ганглии.

Нервная система первичноротых

Плоские черви имеют уже подразделенную на центральный и периферический отделы нервную систему. В целом нервная система напоминает правильную решётку - такой тип строения был назван ортогоном . Она состоит из мозгового ганглия, у многих групп окружающего статоцист(эндонного мозга), который соединен с нервными стволами ортогона, идущими вдоль тела и соединенные кольцевыми поперечными перемычками (комиссурами ). Нервные стволы состоят из нервных волокон, отходящих от рассеянных по их ходу нервных клеток. У некоторых групп нервная система довольно примитивна и близка к диффузной. Среди плоских червей наблюдаются следующие тенденции: упорядочивание подкожного сплетения с обособлением стволов и комиссур, увеличение размеров мозгового ганглия, который превращается в центральный аппарат управления, погружение нервной системы в толщу тела; и, наконец, уменьшение числа нервных стволов (у некоторых групп сохраняются лишь два брюшных (боковых) ствола ).

У немертин центральная часть нервной системы представлена парой соединённых двойных ганглиев, расположенных над и под влагалищемхоботка, соединённых комиссурами и достигающих значительного размера. От ганглиев идут назад нервные стволы, обычно их пара и расположены они по бокам тела. Они также соединены комиссурами, расположены они в кожно-мускульном мешке или в паренхиме. От головного узла отходят многочисленные нервы, наиболее сильно развиты спинной нерв (часто двойной), брюшной и глоточный.

У брюхоресничных червей имеется надглоточный ганглий, окологлоточное нервное кольцо и два поверхностных боковых продольных ствола, соединённых комиссурами.

У нематод имеется окологлоточное нервное кольцо , вперёд и назад от которого отходят по 6 нервных стволов, наиболее крупные - брюшной и спинной стволы - тянутся вдоль соответствующих гиподермальных валиков. Между собой нервные стволы связаны полукольцевыми перемычками, иннервируют они соответственно мышцы брюшных и спинных боковых лент. Нервная система нематоды Caenorhabditis elegans была закартированана клеточном уровне. Каждый нейрон был зарегистрирован, прослежено его происхождение и большинство, если не все, нейронные связи известны. У этого вида нервная система обладает половым диморфизмом: мужская и гермафродитная нервная система имеют разное количество нейронов и групп нейронов, чтобы выполнять полоспецифические функции.

У киноринх нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и вентрального (брюшного) ствола, на котором, в соответствии с присущей им сегментацией тела, группами расположены ганглионарные клетки.

Схоже устроена нервная система волосатиков и приапулид, но их вентральный нервный ствол лишен утолщений.

У коловраток имеется крупный надглоточный ганглий, от которого отходят нервы, особенно крупные - два нерва, идущие через всё тело по бокам кишечника. Более мелкие ганглии лежат в ноге (педальный ганглий) и рядом с жевательным желудком (ганглий мастакса).

У скребней нервная система очень проста: внутри влагалища хоботка имеется непарный ганглий, от которого отходят тонкие веточки вперёд к хоботку и два более толстых боковых ствола назад, они выходят из влагалища хоботка, пересекают полость тела, а затем по её стенкам идут назад.

У кольчатых червей имеется парный надглоточный нервный узел, окологлоточными коннективами (коннективы в отличие от комиссур соединяют разноимённые ганглии) соединённый с брюшной частью нервной системы. У примитивных полихет она состоит из двух продольных нервных тяжей, в которых располагаются нервные клетки. У более высокоорганизованных форм они образуют парные ганглии в каждом сегменте тела (нервная лестница ), а нервные стволы сближаются. У большинства же полихет парные ганглии сливаются (брюшная нервная цепочка ), у части сливаются и их коннективы. От ганглиев отходят многочисленные нервы к органам своего сегмента. В ряду полихет происходит погружение нервной системы из-под эпителия в толщу мышц или даже под кожно-мускульный мешок. Ганглии разных сегментов могут концентрироваться, если сливаются их сегменты. Аналогичные тенденции наблюдаются и у олигохет. У пиявок нервная цепочка, лежащая в брюшном лакунарном канале, состоит из 20 или более ганглиев, причём в один объединяются первые 4 ганглия (подглоточный нервный узел ) и последние 7.

У эхиурид нервная система развита слабо - окологлоточное нервное кольцо соединено с брюшным стволом, но нервные клетки рассеяны по ним равномерно и нигде не образуют узлов.

У сипункулид имеется надглоточный нервный ганглий, окологлоточное нервное кольцо и лишённый нервных узлов брюшной ствол, лежащий на внутренней стороне полости тела.

Тихоходки имеют надглоточный ганглий, окологлоточные коннективы и брюшную цепочку с 5 парными ганглиями.

Онихофоры имеют примитивную нервную систему. Мозг состоит из трёх отделов: протоцеребрум иннервирует глаза, дейтоцеребрум - антенны, а тритоцеребрум - переднюю кишку. От окологлоточных коннектив отходят нервы к челюстям и ротовым сосочкам, а сами коннективы переходят в далёкие друг от друга брюшные стволы, равномерно покрытые нервными клетками и соединённые тонкими комиссурами.

Нервная система членистоногих

У членистоногих нервная система слагается из парного надглоточного узла, состоящего из нескольких соединённых нервных узлов (головной мозг), окологлоточных коннектив и брюшной нервной цепочки, состоящей из двух параллельных стволов. У большинства групп головной мозг делится на три отдела - прото-, дейто- и тритоцеребрум . Каждый сегмент тела имеет по паре нервных ганглиев, но часто наблюдается слияние ганглиев с образованием крупных ; например, подглоточный нервный узел состоит из нескольких пар сросшихся ганглиев - он контролируетслюнные железы и некоторые мышцы пищевода.

В ряду ракообразных в целом наблюдаются те же тенденции, что и у кольчатых червей: сближение пары брюшных нервных стволов, слияние парных узлов одного сегмента тела (то есть образование брюшной нервной цепочки), слияние её узлов в продольном направлении по мере объединения сегментов тела. Так, у крабов имеется лишь две нервные массы - головной мозг и нервная масса в груди, а у веслоногих и ракушковых раков образуется единственное компактное образование, пронизанное каналом пищеварительной системы. Головной мозг раков состоит из парных долей - протоцеребрума, от которого отходят зрительные нервы, имеющие ганглиозные скопления нервных клеток, и дейтоцеребрума, иннервирующего антенны I. Обычно добавляется и тритоцеребрум, образованный слившимися узлами сегмента антенн II, нервы к которым обычно отходят от окологлоточных коннективов. У ракообразных имеется развитая симпатическая нервная система , состоящая из мозгового отдела и непарного симпатического нерва , имеющего несколько ганглиев и иннервирующего кишечник. Важную роль в физиологии раков играютнейросекреторные клетки , расположенные в различных частях нервной системы и выделяющие нейрогормоны .

Головной мозг многоножек имеет сложное строение, образован, скорее всего, многими ганглиями. Подглоточный ганглий иннервирует все ротовые конечности, от него начинается длинный парный продольный нервный ствол, на котором в каждом сегменте приходится по одному парному ганглию (у двупарноногих многоножек в каждом сегменте, начиная с пятого, по две пары ганглиев, расположенных одна за другой).

Нервная система насекомых, также состоящая из головного мозга и брюшной нервной цепочке, может достигать значительного развития и специализации отдельных элементов. Головной мозг состоит из трёх типичных отделов, каждый из которых состоит из нескольких ганглиев, разделённых прослойками нервных волокон. Важным ассоциативным центром являются «грибовидные тела» протоцеребрума. Особенно развитый мозг у общественных насекомых (муравьёв, пчёл , термитов). Брюшная нервная цепочка состоит из подглоточного нервного узла, иннервирующего ротовые конечности, трёх крупных грудных узлов и брюшных узлов (не более 11). У большинства видов не встречается во взрослом состоянии более 8 ганглиев, у многих и они сливаются, давая крупные ганглиозные массы. Может доходить до образования только одной ганглиозной массы в груди, иннервирующей и грудь, и брюшко насекомого (например, у некоторых мух). В онтогенезе зачастую происходит объединение ганглиев. От головного мозга отходят симпатические нервы. Практически во всех отделах нервной системы имеются нейросекреторные клетки.

У мечехвостов головной мозг внешне не расчленён, но имеет сложное гистологическое строение. Утолщённые окологлоточные коннективы иннервируют хелицеры, все конечности головогруди и жаберные крышки. Брюшная нервная цепочка состоит из 6 ганглиев, задний образован слиянием нескольких. Нервы брюшных конечностей соединены продольными боковыми стволами.

Нервная система паукообразных имеет чёткую тенденцию к концентрации. Головной мозг состоит только из протоцеребрума и тритоцеребрума в связи с отсутствием структур, которые иннервирует дейтоцеребрум. Метамерность брюшной нервной цепочки яснее всего сохраняется ускорпионов - у них большая ганглиозная масса в груди и 7 ганглиев в брюшке, у сольпуг их только 1, а у пауков все ганглии слились в головогрудную нервную массу; у сенокосцев и клещей нет разграничения между нею и головным мозгом.

Морские пауки, как и все хелицеровые, не имеют дейтоцеребрума. Брюшная нервная цепочка у разных видов содержит от 4-5 ганглиев до одной сплошной ганглиозной массы.

Нервная система моллюсков

У примитивных моллюсков хитонов нервная система состоит из окологлоточного кольца (иннервирует голову) и 4 продольных стволов - двухпедальных (иннервируют ногу, которые связаны без особого порядка многочисленными комиссурами, и двух плевровисцеральных , которые расположены кнаружи и выше педальных (иннервируют внутренностный мешок, над порошицей соединяются). Педальный и плевровисцеральный стволы одной стороны также связаны множеством перемычек.

Схоже устроена нервная система моноплакофор, но педальные стволы соединяются у них только одной перемычкой.

У более развитых форм образуется в результате концентрации нервных клеток несколько пар ганглиев, которые смещаются к переднему концу тела, причём наибольшее развитие получает надглоточный узел (головной мозг).

Морфологическое деление

Нервная система млекопитающих и человека по морфологическим признакам подразделяется на:

- периферическую нервную систему

К периферической нервной системе относят , спинномозговые нервы и нервные сплетения

Функциональное деление

- Соматическая (анимальная) нервная система

- Автономная (вегетативная) нервная система

- Симпатический отдел вегетативной нервной системы

- Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы

- Метасимпатический отдел вегетативной нервной системы (энтеральная нервная система)

Онтогенез

Модели

В настоящий момент нет единого положения о развитии нервной системы в онтогенезе. Основная проблема заключается в оценке уровня детерминированности (предопределения) в развитии тканей из зародышевых клеток. Наиболее перспективными моделями являются мозаичная модель и регуляционная модель . Ни та, ни другая не может в полной мере объяснить развитие нервной системы.

- Мозаичная модель предполагает полное детерминирование судьбы отдельной клетки на протяжении всего онтогенеза.

- Регуляционная модель предполагает случайное и изменяемое развитие отдельных клеток, при детерминированности только нейрального направления (то есть любая клетка определённой группы клеток может стать какой угодно в пределах возможности развития для этой группы клеток).

Для беспозвоночных мозаичная модель практически безупречна - степень детерминации их бластомеров очень высока. Но для позвоночных все гораздо сложнее. Некая роль детерминации и здесь несомненна. Уже на шестнадцатиклеточной стадии развития бластулы позвоночных можно с достаточной долей уверенности сказать, какой бластомер не является предшественником определённого органа.

Маркус Джакобсон в 1985 году ввел клональную модель развития головного мозга (близка к регуляционной). Он предположил, что детерминирована судьба отдельных групп клеток, представляющих собой потомство отдельного бластомера, то есть, «клонов» этого бластомера. Муди и Такасаки (независимо) развили эту модель в 1987. Построена карта 32-клеточной стадии развития бластулы. Например, установлено, что потомки бластомера D2 (вегетативный полюс) всегда встречаются в продолговатом мозге. С другой стороны, потомки почти всех бластомеров анимального полюса не имеют выраженной детерминации. У разных организмов одного вида они могут встречаться или не встречаться в определённых отделах головного мозга.

Регуляционные механизмы

Выяснено, что развитие каждого бластомера зависит от наличия и концентрации специфических веществ - паракринных факторов, которые выделяются другими бластомерами. Например в опыте in vitro с апикальной частью бластулы оказалось, что в отсутствие активина (паракринного фактора вегетативного полюса) клетки развиваются в обычный эпидермис, а при его наличии, в зависимости от концентрации, по возрастанию её: клетки мезенхимы, гладкомышечные, клетки хорды или клетки сердечной мышцы.

В последние годы, благодаря появлению новых методов исследования, в ветеринарной медицине стала развиваться отрасль, названнаяветеринарной психоневрологией, исследующая системные взаимосвязи между деятельностью нервной системы как единого целого и другими органами и системами.

Профессиональные сообщества и журналы

Общество нейронаук (SfN, the Society for Neuroscience) - крупнейшая некоммерческая международная организация, объединяющая более 38 тыс. учёных и врачей, занимающихся изучением мозга и нервной системы. Общество было основано в 1969 году, штаб-квартира находится в Вашингтоне. Основной его целью является обмен научной информацией между учёными. С этой целью ежегодно проводится международная конференция в различных городах США и издается Журнал нейронаук (The Journal of Neuroscience). Общество ведет просветительскую и образовательную работу.

Федерация европейских обществ нейронаук (FENS, the Federation of European Neuroscience Societies)объединяет большое количество профессиональных обществ из европейских стран, в том числе и из России. Федерация была основана в 1998 году и является партнером американского общества нейронаук (SfN). Федерация проводит международную конференцию в разных европейских городах раз в 2 года и выпускает Европейский журнал нейронаук (European Journal of Neuroscience)

Интересные факты

Американка Хэрриет Коул (1853-1888) умерла в возрасте 35 лет от туберкулёза и завещала своё тело науке. Тогда патологоанатом Руфус Б. Универ из медицинского колледжа Ханеманна в Филадельфии потратил 5 месяцев на то, чтобы аккуратно извлечь, разложить и закрепить нервы Хэрриет. Ему удалось даже сохранить глазные яблоки, оставшиеся прикреплёнными к глазным нервам.